高感度 ・ 広帯域 ・ バランス/アンバランス対応

アナログ・テスターで作る簡易電子電圧計 Version2

簡易電子電圧計の第二弾です。本機では、簡易方式を踏襲しつつ大幅な性能アップをはかります。Vesion1.2の感度は10mVフルスケールでしたがVesion2では1mVフルスケールを実現します。Version1.2の帯域は4Hz〜180kHz(±1dB)でしたが、Version2では帯域を2倍に広げて4Hz〜400kHz(±1dB)くらいを目標にします。さらに、Version2ではバランス入力を標準装備しようと思います。電子電圧計の定番といえばLEADERのLMV18XシリーズとKENWOODのVT18Xシリーズでしたが(今はテクシオのみ)、バランス入力にも対応する電子電圧計はありません。本機はこれら市販機と同等の性能を持ちつつバランス/アンバランス入力を持つことになります。

本機の動作のしくみ

<アナログテスターを流用する>

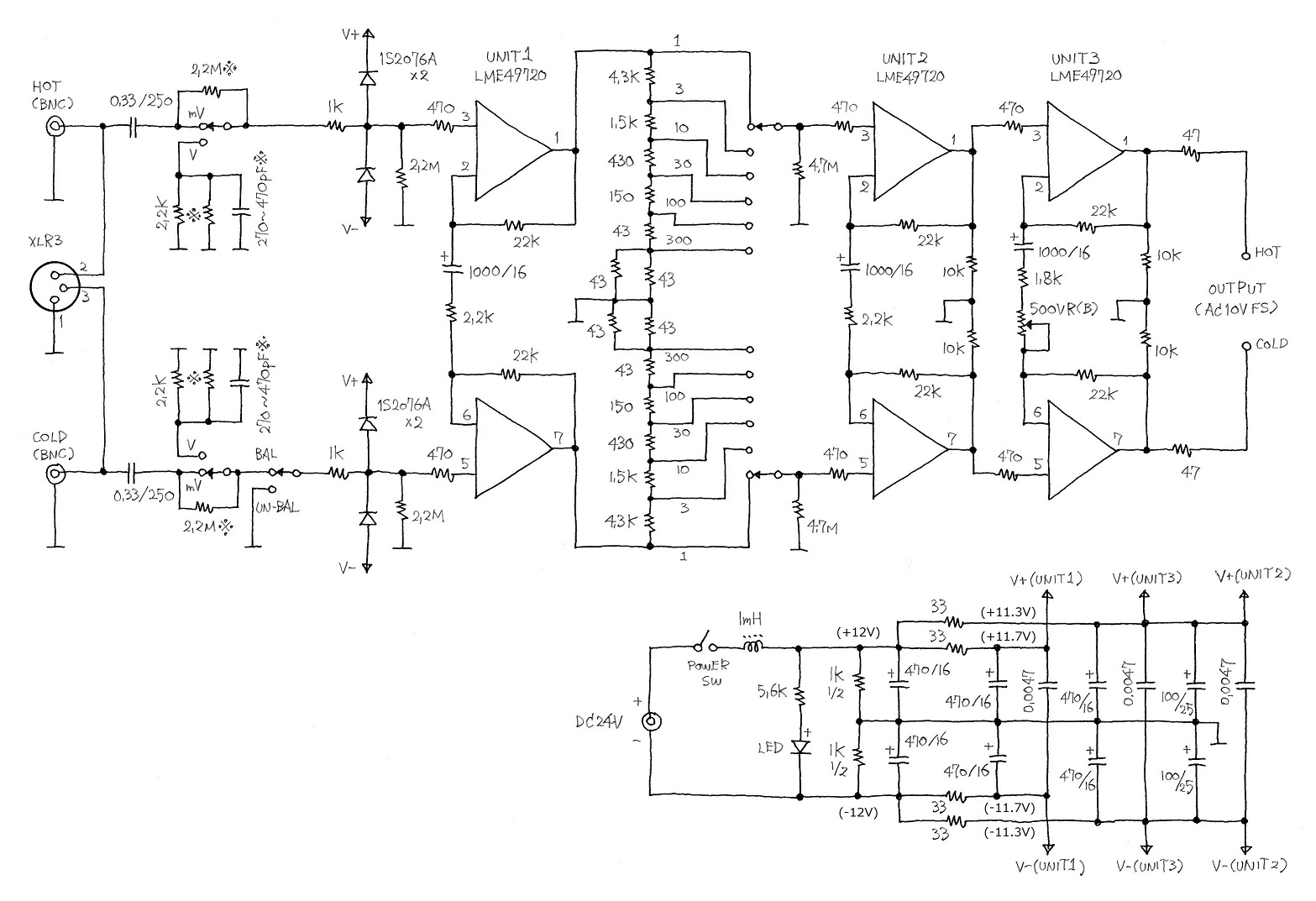

テスターを流用して電子電圧計を作る方法論としては、高増幅率で広帯域の増幅器を作って増幅した被測定信号をAC10Vレンジにセットしたアナログテスターに直接送り込む案がひとつ。もうひとつは高増幅率で広帯域の増幅器を作って増幅した被測定信号をDC変換して(理想ダイオード回路という)DCVレンジにセットしたデジタルテスターに送り込む案です。回路としては前者の方が簡単かつそのしくみが初心者にも理解しやすいので、Version1ではAC10Vレンジを使う方法を採用して好結果を得ましたので、本機においても同じ方式とします。

<バランス入力とアンバランス入力の方法>

<バランス入力とアンバランス入力の方法>

市販の電子電圧計はそのほとんどがアンバランス入力しか対応していません。オーディオアナライザならばバランス入力がついたものがありますが、入力インピーダンスが100kΩ程度と低いこと、中古といえどもかなり高価であること、下手なプリメインアンプよりも大きくて重いという欠点があります。

バランス入力回路はHOT側とCOLD側の2つの入力を持ちますが、COLD側を接地するだけでアンバランス入力になってしまうという面白い性質があります。この性質はほとんど回路方式を問いません。ですから、バランス入力を採用すれば、あとはスイッチひとつ追加するだけでアンバランス入力と兼用になります。

<増幅回路の利得と帯域>

Version1では、10mV入力に対して10Vの出力を得るために2SK117による1段増幅と2個のOPアンプによる増幅を使って1,000倍の利得を稼ぎました。Version2では、1mV入力に対して10Vの出力ですから10,000倍の利得が必要です。

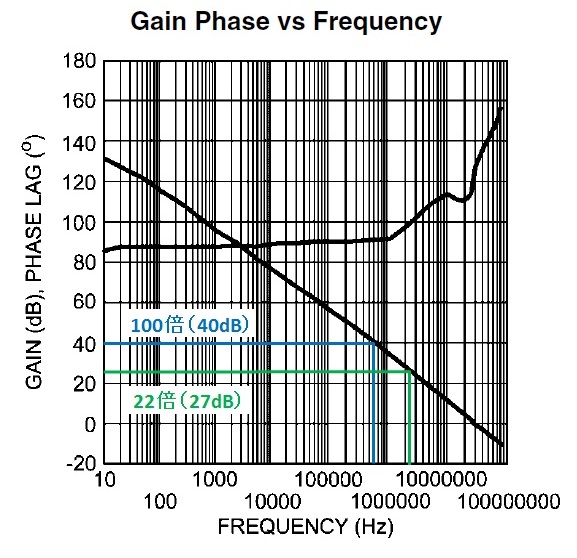

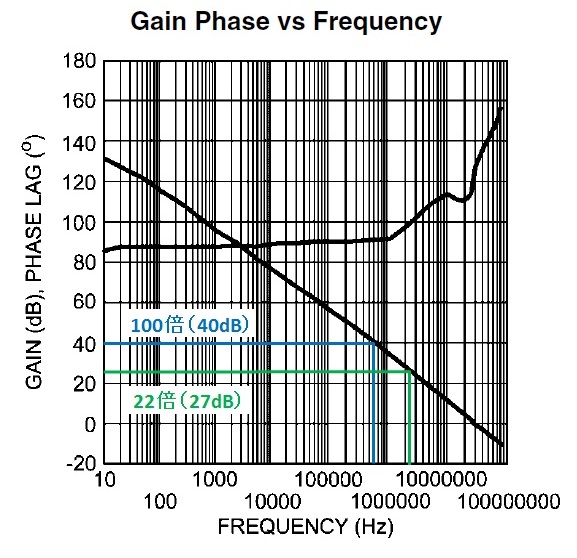

右図は高利得広帯域のOPアンプLME49720の利得vs帯域特性です。Version1の最終形ではOPアンプで稼ぐ利得=100倍(40dB)としたので、OPアンプ部単体では500kHzくらいの帯域特性を得ています。Version2ではより広帯域を狙いますので、OPアンプ1個あたりの利得は100倍(40dB)よりもかなり下げなければなりません。OPアンプ3段増幅とすると21.5倍×21.5倍×21.5倍=10,000倍(60dB)となるので、1段あたりの利得は21.5倍(約21dB)平均になります。この時の帯域は2MHz+α程度になりそうです。これを3段重ねますから2MHzで-9dBはに落ちてしまうわけで、実用帯域は数百kHzの下の方になるだろうと思います。

回路図および回路の説明

<全回路図>

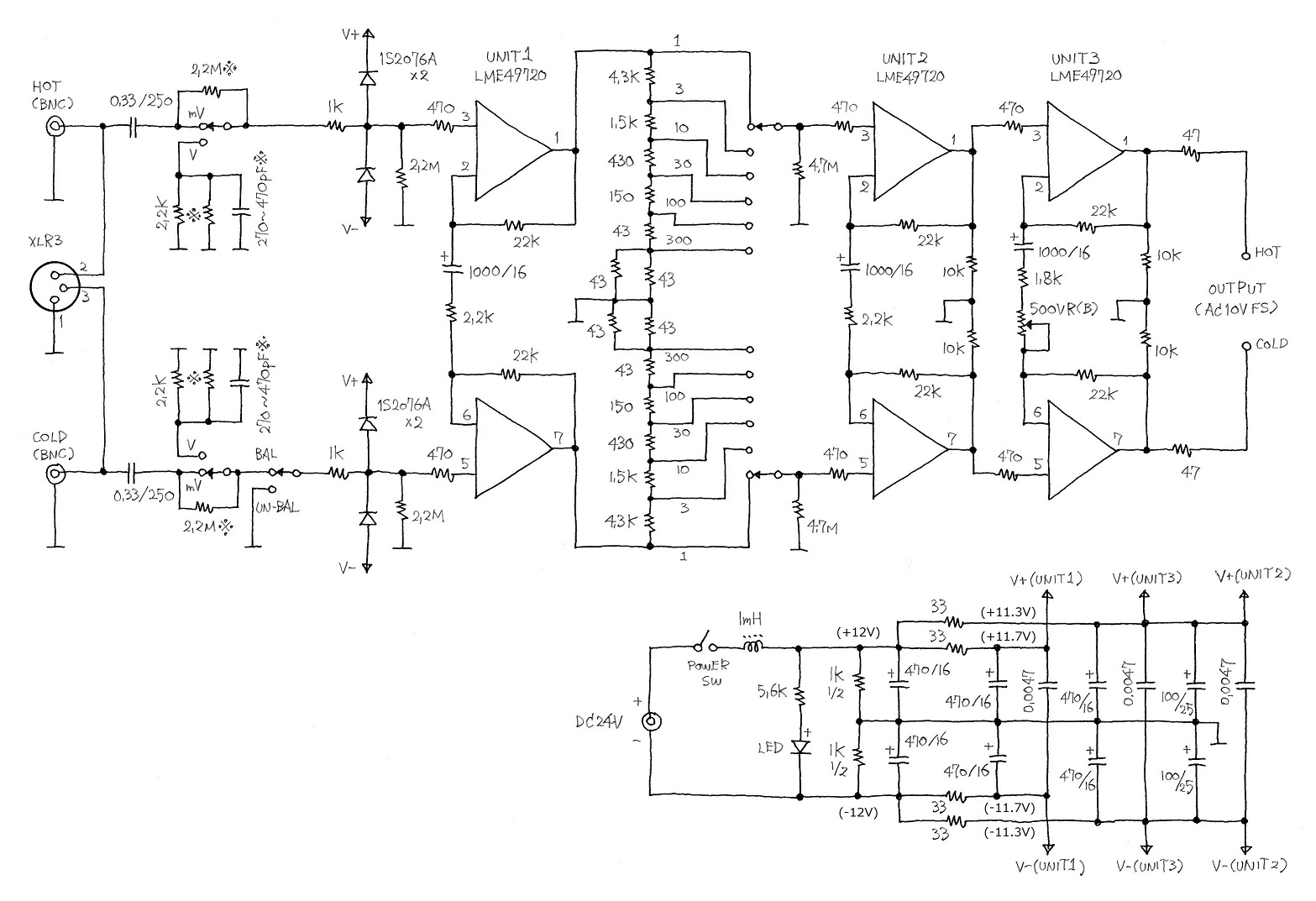

抵抗器は記載のないものはすべて1/4W型1%級ですが、2.2MΩと4.7MΩのものは5%級です。

<入力回路>

基本はBNC端子×2個です。これはPanasonicやAgilentのオーディオアナライザのやり方にならいました。もちろんキャノンコネクタ(XLR3)もついています。1mV〜300mVの範囲の信号はそのまま初段増幅回路に入力されますが、1V以上の信号は-60dBのアッテネータによって1/1000に減衰してから初段増幅回路に入力します。1/1000アッテネータについての詳しい説明は下にあります。アンバランス入力の時はCold側の入力を接地します。

初段増幅回路の手前にサージ電圧に対する保護回路があります。±電源レールとダイオードを使ったごく標準的なものです。過大なサージ電圧が入力されてその電圧が+12Vあるいは−12Vを超えた時、ダイオードを通って電源回路とショートさせることで増幅回路を保護します。100Vが入力されたとすると、100V−12V=88Vが入力のところに入れてある1kΩにかかるので1kΩおよびダイオードに0.88Aのサージ電流が流れます。1S2076Aは1Aのサージ電流に耐えますので、112Vのサージ電圧までOKという単純計算になります。非常に短い時間であればもっと高い電圧でもこの回路は機能します。

<OPアンプを使ったバランス増幅回路>

OPアンプを2個使ってこのような負帰還のかけ方をすると、バランス的入力〜バランス的出力の増幅回路になります。アンバランス入力、すなわち片側だけに入力した場合は不完全なバランス的出力になります。この回路は完全なバランス/アンバランス共用回路だと思われているふしがありますがそうではありません。不完全なバランス的出力にとどまります。しかし、何段も重ねてゆくと徐々にバランス出力に近づいてゆきます。本機ではメーター駆動で完全なバランス動作は要求されないのでこれでよしとします。なお利得は、以下の式で計算できます。

利得 = { ( 22kΩ + 22kΩ ) ÷ 2.2kΩ }+ 1 = 21倍

1000μFのアルミ電解コンデンサは1個だけですが無極性として使っています。何故1個なのに無極性といえるのかですが、アルミ電解コンデンサは1V以下であれば実質的には±どちらで使ってもかまわないからです。このことについての実験及び解説はこちら。

<アッテネータの設計その1>

本機で使用したアッテネータ回路について説明しておきます。まず、1mV〜3mV〜10mV〜30mV〜100mV〜300mVのポイントを切り替えるアッテネータですが、できるだけ既成の抵抗値(E24系列)をそのまま使って正確なアッテネータが作れるような組み合わせを探してみました。下の表はアッテネータを構成する6個の抵抗器の組み合わせ×24パターンです。いちばん上が抵抗値の組み合わせ、中央がその抵抗値の時の減衰率、いちばん下が理想値に対する誤差(dB)です。本機では、R1の値の上2桁が「43」ではじまる最も高い精度が得られる組み合わせを採用しました。

<アッテネータの設計その2>

本機ではもうひとつ、「mV」のレンジと「V」のレンジを切り替える1/1000の減衰特性を持ったアッテネータを使います。このアッテネータは入力ところに配置しますので、2.2MΩの高入力インピーダンスに対応しなければなりません。

2.2MΩと2.2kΩの2本の抵抗器を使えば1/1001の減衰が得られそうですが、実際にはいくついか厄介な問題があります。まず、本機の初段のOPアンプの入力のところには別の2.2MΩがありますので、2.2kΩとこの2.2MΩを並列合成すると2.1978kΩになります。実際のアッテネータは2.2MΩと2.1978kΩの組み合わせになるので、減衰は1/1000ではなく、1/1001でもなく、1/1002になります。

さらに、実際に売られていた2.2MΩ(5%級)の抵抗値を100本ほど実測してみたところ、2.13MΩ〜2.19MΩの範囲にばらつきました。ということは、最終的な減衰は、1/970〜1/997ということになります。別のロットを購入したらもっと違う抵抗値にばらつく可能性が大きいです。オーディオアンプであればこれほど精密な利得精度は必要ありませんが、測定器となるとそういうわけにはゆきません。

もうひとつ厄介な問題があります。それは、抵抗器には必ず0.1〜0.5pF程度の容量があり、配線やスイッチにもわずかですが浮遊容量があるということです。たとえば0.4pFというと、100kHzで4MΩ、1MHzでは400kΩのリアクタンスを持ちます。2.2MΩだと思ったらそうではなくて並列に4MΩとか400kΩがくっついていたわけです。実際に2.2MΩと2.2kΩの抵抗器で1/1001の減衰特性のアッテネータを作って実測してみると、100Hzや1kHzでは計算通り1/1001の減衰をしますが、10kHz以上では高い周波数になるほどレスポンスが上がってしまうのです。

もうひとつ厄介な問題があります。それは、抵抗器には必ず0.1〜0.5pF程度の容量があり、配線やスイッチにもわずかですが浮遊容量があるということです。たとえば0.4pFというと、100kHzで4MΩ、1MHzでは400kΩのリアクタンスを持ちます。2.2MΩだと思ったらそうではなくて並列に4MΩとか400kΩがくっついていたわけです。実際に2.2MΩと2.2kΩの抵抗器で1/1001の減衰特性のアッテネータを作って実測してみると、100Hzや1kHzでは計算通り1/1001の減衰をしますが、10kHz以上では高い周波数になるほどレスポンスが上がってしまうのです。

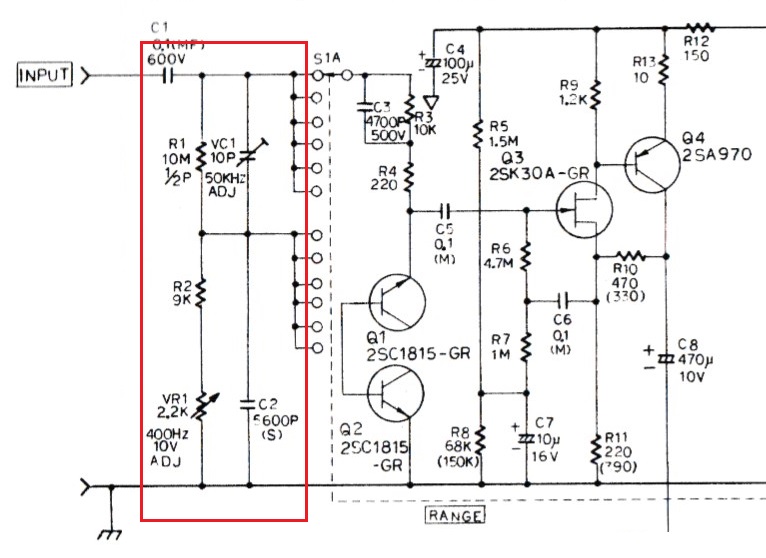

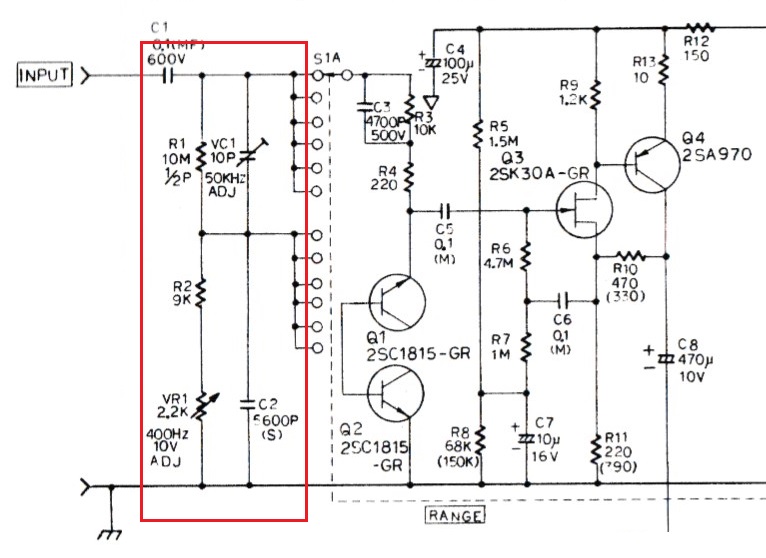

市販の電子電圧計では、この影響を強制的に修正するためにアッテネータ回路の2個の抵抗器と並列に一定容量のコンデンサを抱かせておき、その一方を可変容量トリマにしておいて、校正時に帯域全体がフラットになるように調整します。右図はLEADER製の電子電圧系LMV-181Aの回路の入力部分ですが、10MΩ(R1)と10kΩ(R2、VR1)による-60dBのアッテネータのところにこの仕掛けが付加されています(赤枠)。下側のC2が5600pFですから、上側のC1の値は浮遊容量をふくめた合計が5.6pFとなるように調整すれば、広帯域にわたってフラットな特性のアッテネータになるわけです。

しかし、この方法は高い周波数になるほど入力インピーダンスが低くなってしまうという欠点もあります。10pFというと100kHzでのリアクタンスは160kΩです。LMV-181Aの入力インピーダンスは、非常に低い周波数ではしっかり約10MΩが確保されているのに、100kHzでは160kΩそこそこしかないことになり、1MHzではさらにその1/10つまり16kΩになるわけです。しかし、現実的には被測定回路側で生じる内部容量や浮遊容量のために高い周波数になるほど回路インピーダンスは低くなっているので、電子電圧計の入力インピーダンスがそんなに高くなくても不具合はなかなか生じません。

できるだけ簡易なしくみでこの問題を解決するために、本機では可変容量トリマなしで済む方法を採用しました。2.2MΩと並列に0.4pFが抱かれているのならば、2.2kΩにも400pFを抱かせてやれば高い周波数でもフラットな減衰が得られます。270pF〜470pFくらいの範囲でコンデンサをつけかえてやれば許容範囲に入る調整ができそうです。

<電源回路>

電源回路には特別なものはありません。DC24Vが得られる市販のスイッチング電源式ACアダプタを使い、DC24Vを2個の1kΩで抵抗分割した疑似±電源を使っています。各段の電源電圧が±10V〜15Vの範囲であれば本機は問題なく動作します。初段のOPアンプと2段目・3段目のOPアンプとは申し訳程度にデカップリングしてあります。しかし、調べてみたらLME49720のPSRRは110dB以上もあるので電源電圧変動の影響は無視できますからこのようなことをする必要はなさそうです。OPアンプを使う時のお作法として、各OPアンプに近接したところの±レール間に0.0047μFを入れてあります。

製作

まず、外観です。

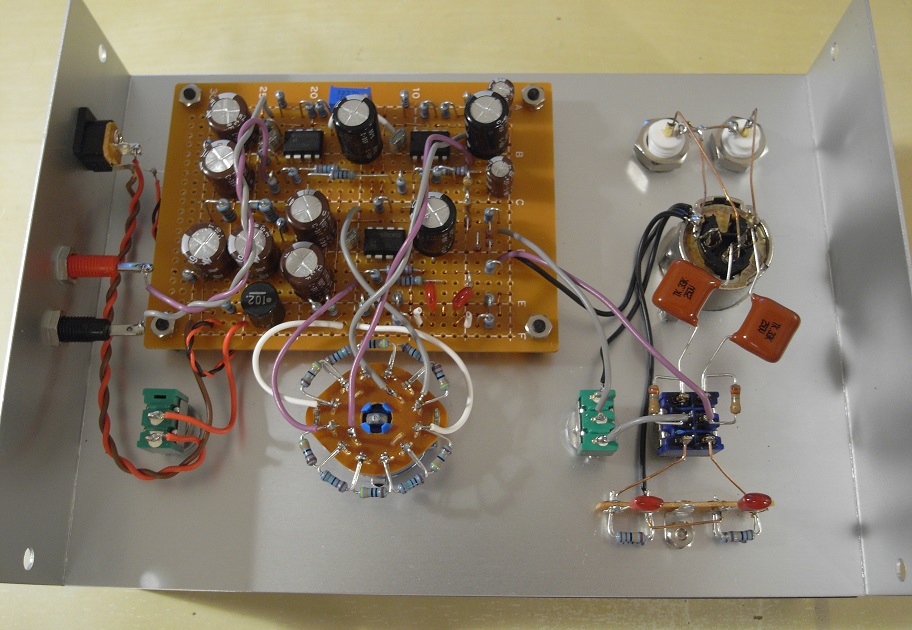

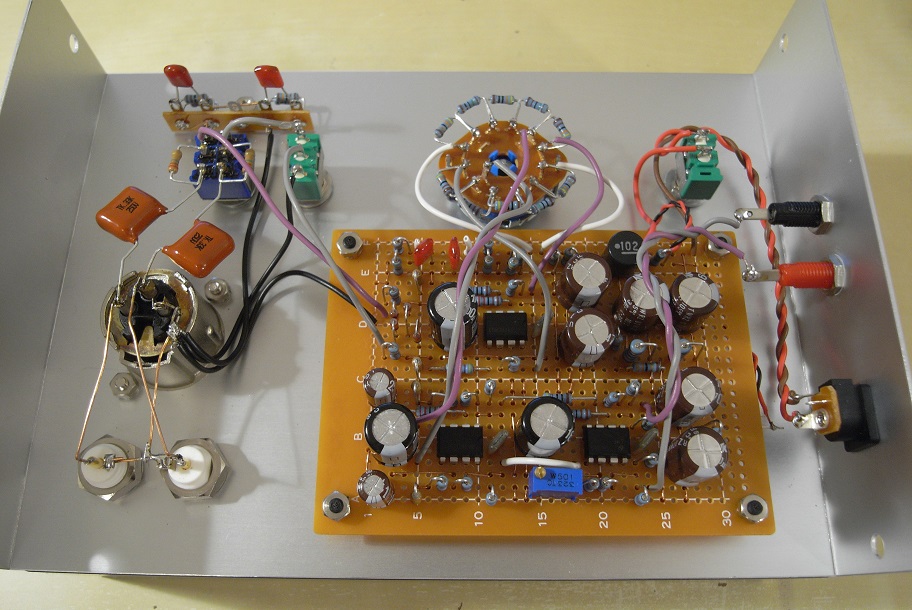

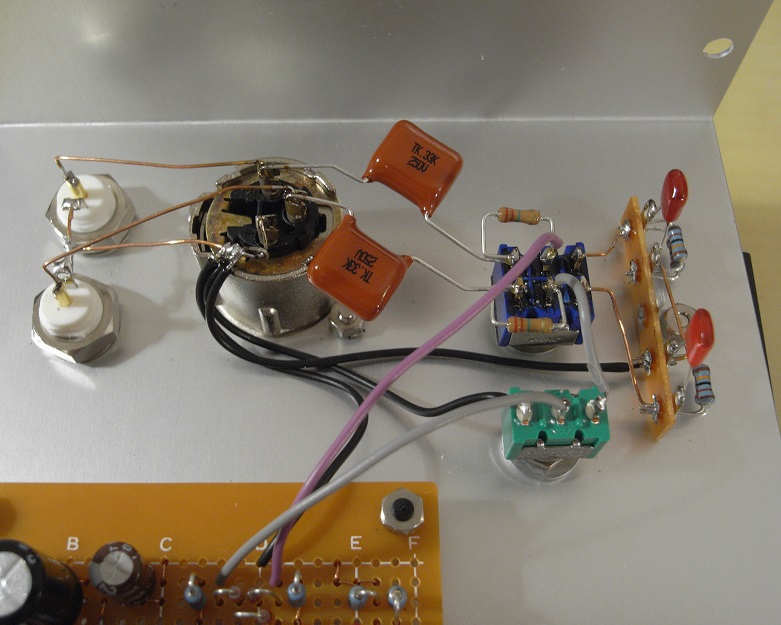

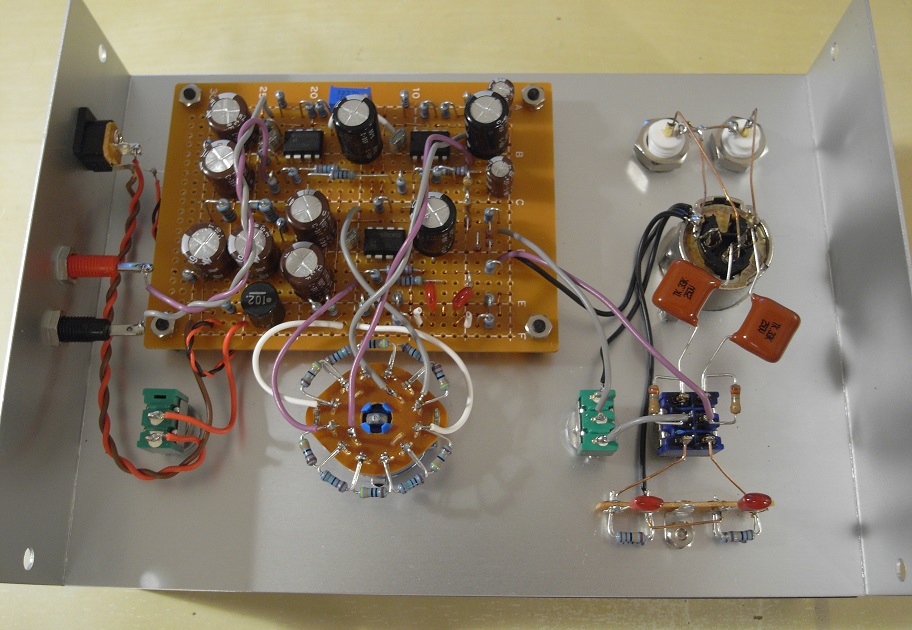

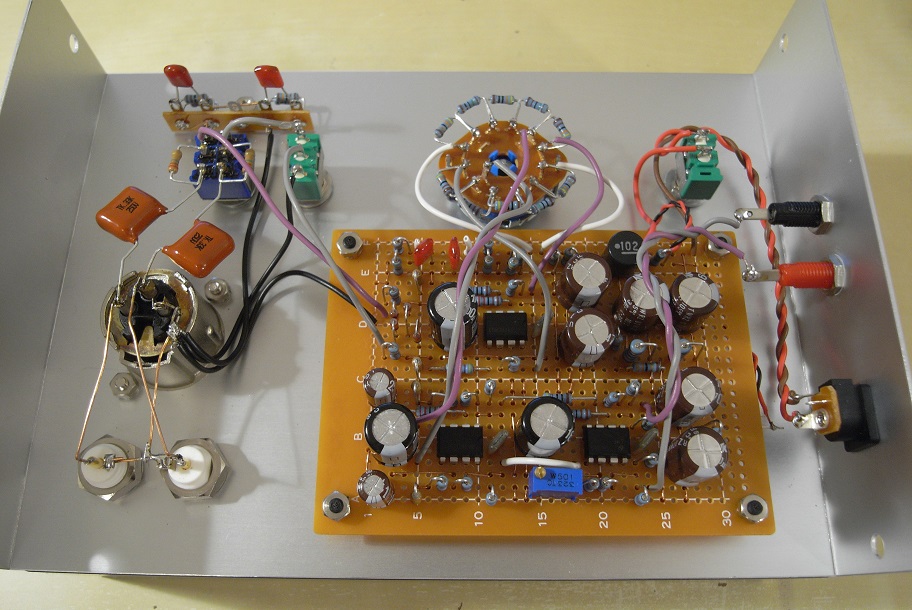

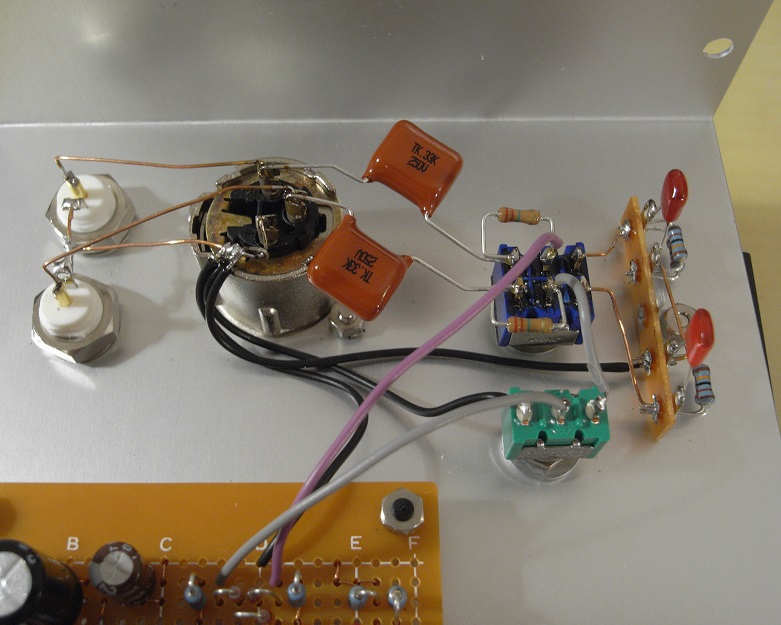

内部全体の様子です。

底板は上下端が10mmずつ出っ張っているので、部品をあまり端に寄せるとケースにひっかかって蓋が閉まらなくなります。LEDはリード線を曲げてパネルと基板のすきまに無理やり入れてますが、基板の位置をもう少し中央寄りに配置すればそんな無理をしなくても済むでしょう。

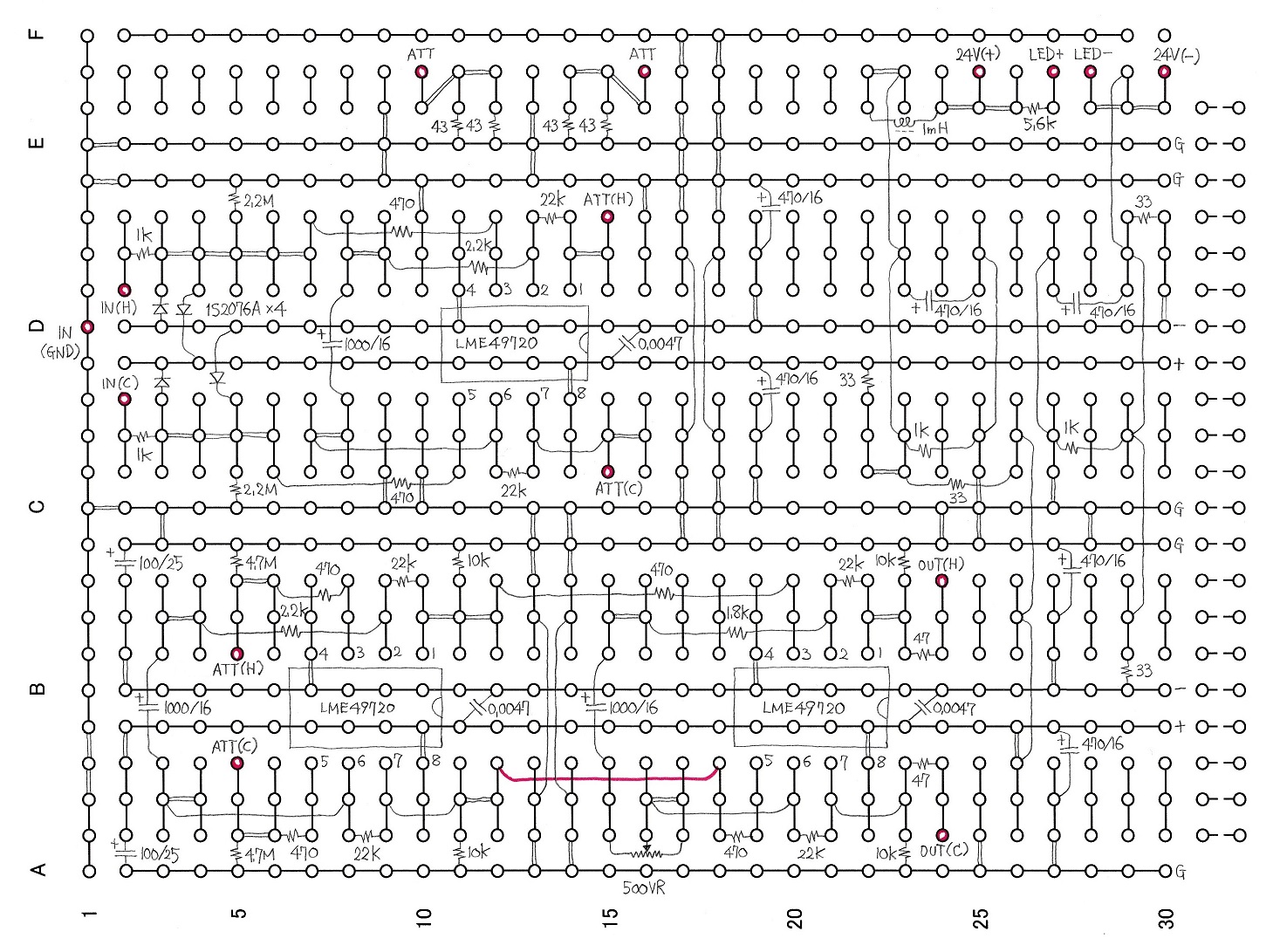

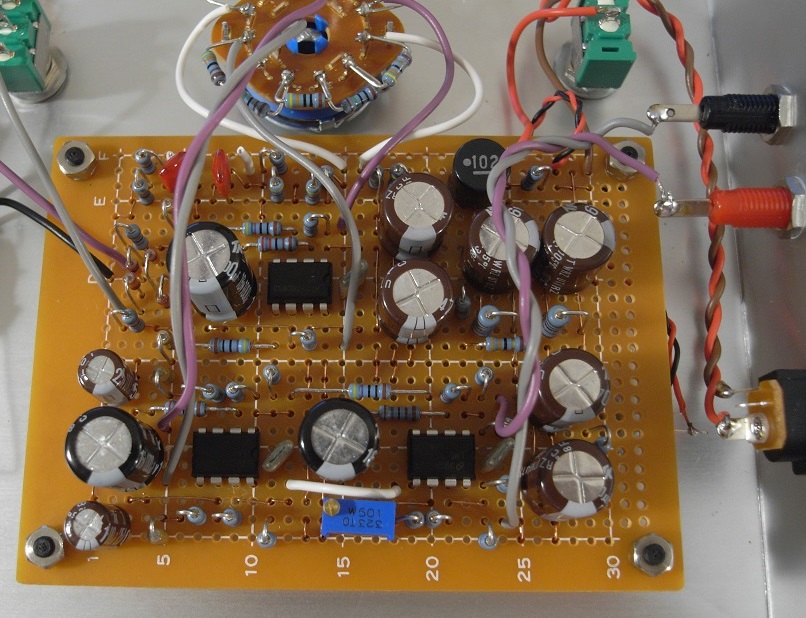

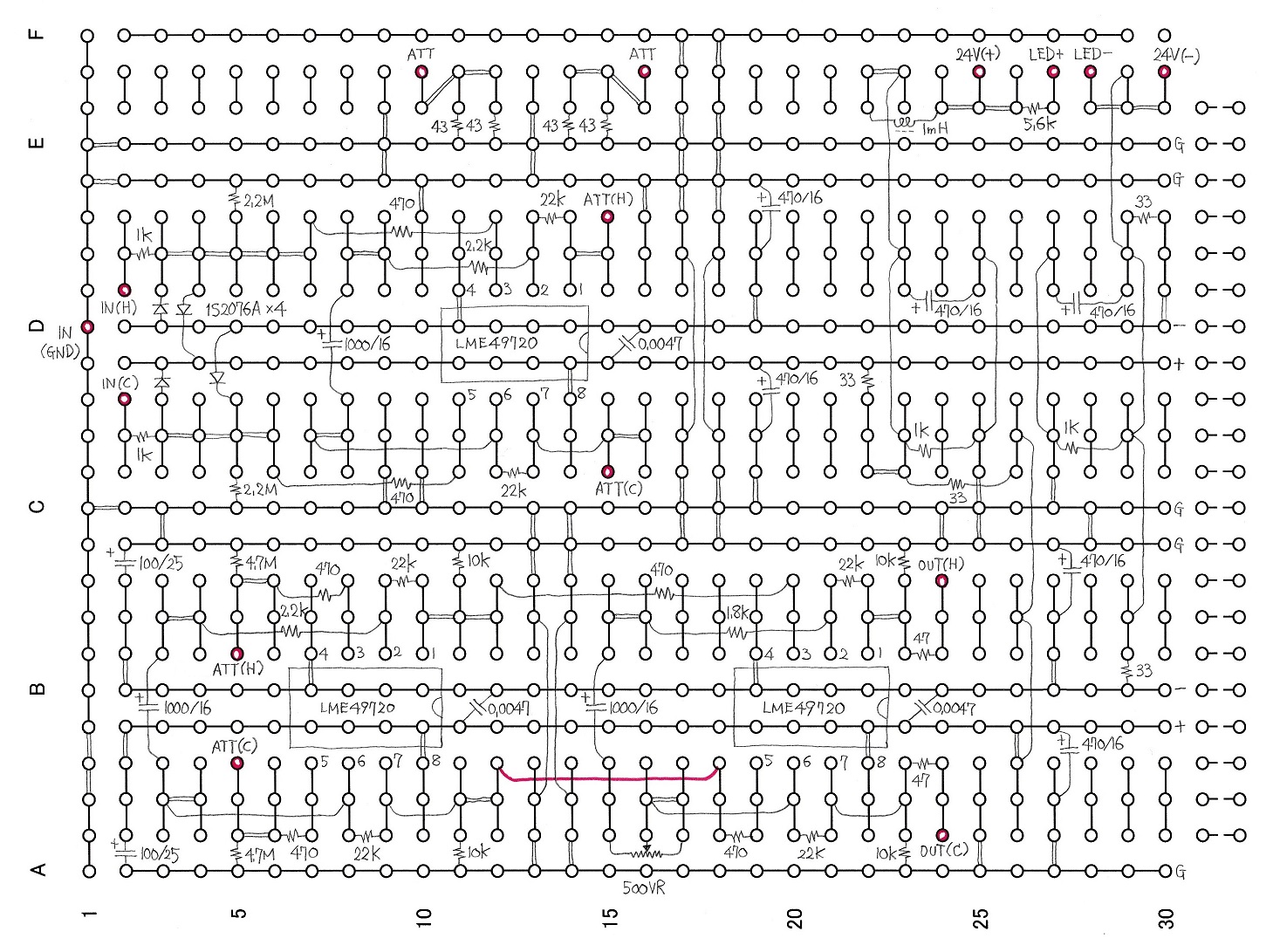

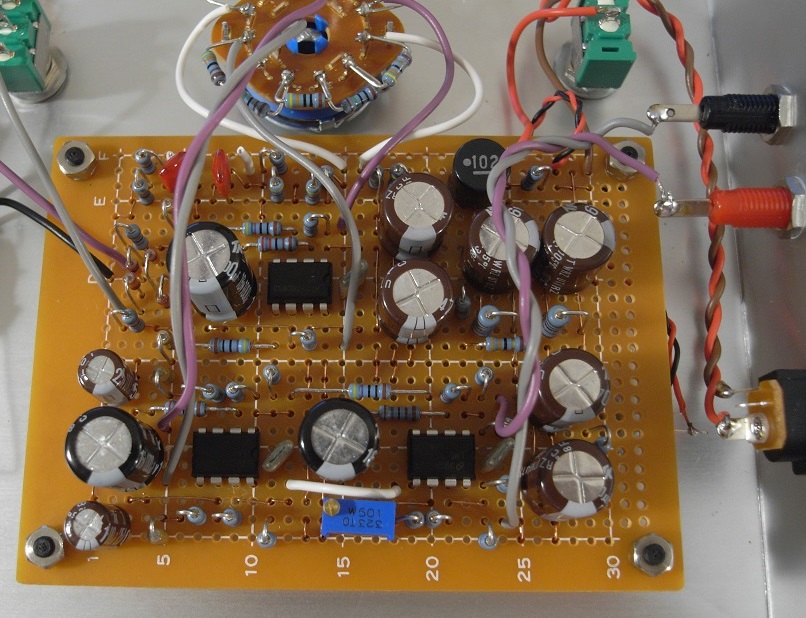

基板パターンです。

この基板の使い方はこちらに重要な解説があります。ユニバーサル基板の一般的な使い方とは考え方が異なりますが、この基板パターンで製作する時に必要な知識であり、さまざまなメリットがあるので必ずお読みください。外部と結線するポイントを赤丸にしてあります。赤いジャンパー線は他のジャンパー線と接触しないためにビニル線を使います。LME49720やダイオードの向きを間違えないように注意してください。基板内のアースは一部にループができていますがこれは意図的なものです。

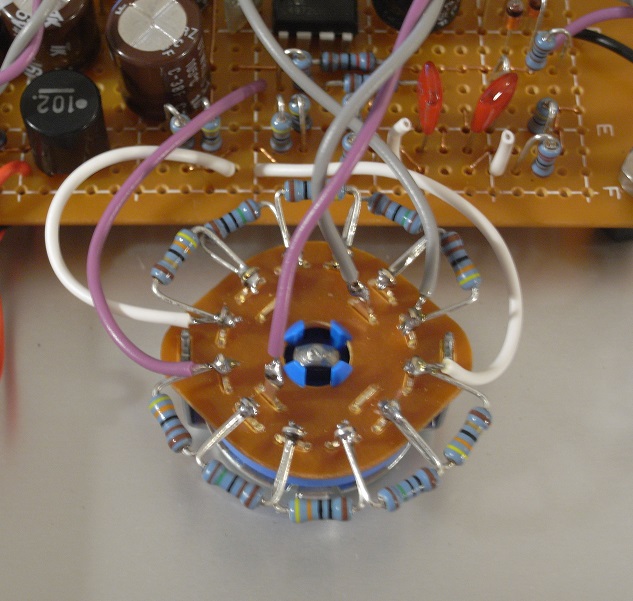

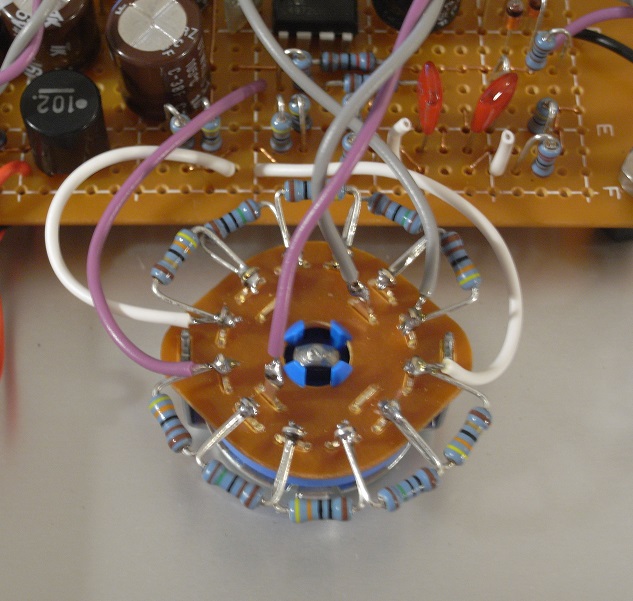

下の画像は、左から基板の様子、ロータリースイッチの配線(画像がボケてる)、入力まわりの様子です。

基板の左上のCR類は実験で取り付けて使わなくなった残骸ですのでパターン図では削除してあります。ロータリースイッチは、回転させた時にどの端子とどの端子が導通するのか必ずご自身で確認してください。1/1000アッテネータのCR類は調整時につけたりはずしたりするので、基板側ではなく立ラグに取り付けています。アースの配線は入力まわりしかありません。アースのシャーシとの導通はキャノンコネクタの1番ピンの脇で取っています。

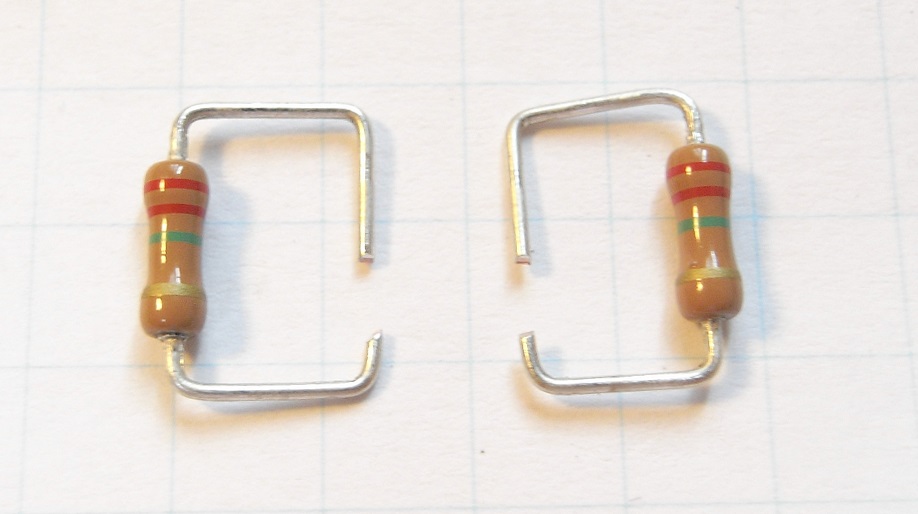

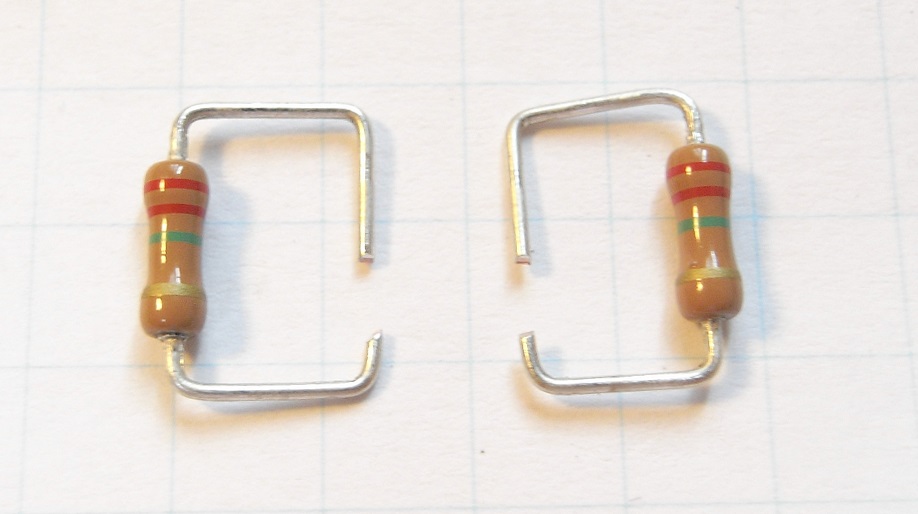

1/1000アッテネータに取り付ける2.2MΩ抵抗器は、実装のしかたや配線の状態によって浮遊容量値が変わってしまいます。安定した精度を得るために、あらかじめ右の画像のようにフォーミングしてからトグルスイッチに取り付けると作業性が良いです。1/1000アッテネータの6Pトグルスイッチ周辺の配線は無駄のないように短くまとめ、他の部品や配線が近づかないようにしてください。

1/1000アッテネータに取り付ける2.2MΩ抵抗器は、実装のしかたや配線の状態によって浮遊容量値が変わってしまいます。安定した精度を得るために、あらかじめ右の画像のようにフォーミングしてからトグルスイッチに取り付けると作業性が良いです。1/1000アッテネータの6Pトグルスイッチ周辺の配線は無駄のないように短くまとめ、他の部品や配線が近づかないようにしてください。

<部品について>

1S2076A・・・小型のシリコンダイオードです。耐圧は30V以上あれば十分ですが、サージ電流は1Aくらいあるものが望ましいです。SBDは使えません。1S2076Aのサージ電流は1Aです。

LME49720・・・FET入力の超高利得OPアンプで、これ以外にLME49860も使えます。この2つ以外のOPアンプを使った場合は目立って帯域が狭くなります。

抵抗器・・・アッテネータ回路を構成する抵抗器は測定精度を決定しますので、1%級のものを使ってください。5%級を使う場合は、複数本買ってきて確度の高いデジタルテスターを使って選別してください。

入力回路にある-60dBのアッテネータで使用する2.2MΩと2.2kΩは抵抗値の比率が999.05:1となるような組み合わせがベストです。できるだけこの比率になるように複数本の抵抗器を組み合わせてください。当サイトでは、そのような組み合わせになる抵抗器を頒布します。

1mHインダクタ・・・手持ちの0.35Aタイプのものを使いましたが、そんなに重要な部品ではないので2.2Ωくらいの抵抗でも十分に代用になります。

2回路6接点ロータリースイッチ・・・ALPS製SRRM型が廉価で入手が容易です。それ以外のものを使う場合はショーティング・タイプを選んでください。

テストピンジャック(チップジャック)・・・テスター棒の太さに合う穴がついた小さなジャックで、本機とアナログテスターをつなぐためのものです。

ユニバーサル基板・・・当サイトでおなじみのタカス電子製IC-301-72です。

ACアダプタ・・・秋月電子で売られているDC24Vの廉価なスイッチングACアダプタです。消費電流は0.05A程度なので最も小型のもので十分です。

ケース・・・タカチ電機工業製のYM-180です。秋葉原のケース屋各店ほか千石電商でも廉価に扱っています。

菊型ツマミ・・・K2195Mという型番の現行品です。頒布しています。

<部品頒布>

本機を製作するための部品は、ケースおよびACアダプタ以外はすべて頒布されているもので構成されています。頒布はこちらから。

Version2の特性

実測特性は下表および下図のとおりです。参考のためにVersion1.2(前作)とVersion2(本機)の比較も載せました。

<基本特性>

| Version1.2 | Version2 |

|---|

| 入力インピーダンス | 2.2MΩ(アンバランス) | 4.4MΩ(バランス)

2.2MΩ(アンバランス) |

| 測定レンジ | 10mV、30mV、100mV、300mV、1V、3V

1V、3V、10V、30V、100V、300V(-40dBアッテネータON) | 1mV、3mV、10mV、30mV、100mV、300mV

1V、3V、10V、30V、100V、300V(-60dBアッテネータON) |

| 周波数特性 | 6Hz〜120kHz(±0.3dB)

4Hz〜180kHz(±1dB)

3Hz〜300kHz(±3dB) | 6Hz〜300kHz(±0.3dB)

4Hz〜500kHz(±1dB)

3Hz〜700kHz(±3dB) |

| 同相除去比 | N/A | -60dB(20Hz〜20kHz)、-50dB(100kHz) |

| 定格出力 | 10Vrms(各測定レンジにおける規定入力時)、バランス | 同左 |

| 最大出力 | 12Vrms(ノンクリップ出力)、バランス | 同左 |

| 電源 | DC24V±1V | 同左 |

| 消費電流 | 25mA | 47mA |

<Version2の周波数特性>

校正

測定器の仕上げは校正です。正式には校正用の正確な基準値を持った装置を使って行うのですが、私達はそのような設備を持っていません。ここでは現実的な校正の方法について説明します。自作オーディオの必須測定器としてデジタルテスターがあります。これだけは最低1台必ず手に入れてください。デジタルテスターはアナログテスターに比べるとかなり正確だといえると思います。そこで手持ちのデジタルテスターを基準にして現実的なレベルで校正する方法を考えてみましょう。

<感度の調整>

オーディオアンプの信号電圧の測定では、絶対的な正確さよりも相対的な正確さの方が重要です。たとえば利得を測定する場合、入力信号電圧と出力信号電圧との比率で利得を求めますから電子電圧計の絶対的な測定精度は(極端なはなし)必要ないとさえいえます。2台の測定器で同じ電圧を測定した時、その2台が同じ測定結果を表示してくれた方が現実的には都合がいいのです。

デジタルテスターのACVレンジは、0.3V以上の電圧で50Hz〜400Hzくらいが正確に測定できるように作られています。PCを使って手頃なテスト信号を得る方法は2つあります。ひとつは、正弦波を生成してくれるフリーソフト(WaveGeneという)を使う方法です。WaveGeneは当サイトの掲示板でもおなじみのefuさんの作になるとても有名かつ優れたソフトで、ダウンロードするだけで特別な設定なしですぐに動きます。もうひとつの方法は当サイトのこのページのデータを使う方法です。パソコンのヘッドホン出力使い、ボリュームをあげてゆくと0.1V〜1Vくらいの出力が得られます。

まず、上記のいずれかの方法で150〜400Hzくらいの正弦波信号をパソコンでつくり、パソコンからの出力をACVレンジにしたデジタルテスターで測定します。0.3V〜1Vくらいの出力がいいでしょう。念のために50Hz〜10kHzくらいの範囲で周波数を変えて測定してみてください。パソコンからの出力電圧はかなり正確に一定ですので、お持ちのデジタルテスターの周波数特性がわかります。デジタルテスターの周波数特性がフラットになっている周波数を選んでもういちど電圧を測定し、その測定結果をメモしておきます。次いで本機を接続して同じ信号電圧を測定します。製作直後の未調整の状態では、アナログテスターの表示はデジタルテスターから得た値とずれていると思います。基板の500Ω半固定抵抗器を調整して1000円テスターの表示がデジタルテスターから得た値と同じになるように調整すればレベル調整完了です。

この状態で、「1mV〜300mVレンジ」では設計通りの周波数特性が得られています。「1V〜300Vレンジ」では20kHz以下であればほぼフラットですがそれよりも高い周波数ではまだフラットではありません。

<高域補正の調整>

「1V〜300Vレンジ」は1/1000のアッテネータを使いますので、10kHz以上の高い周波数において精密なフラットネスを得るための調整が必要です。PCから出力する22kHz以下の信号でしか使わない場合や、少々精度と帯域性能を犠牲にしてもこの調整を簡単に済ませたいのであれば、入力の※印のところの2つのコンデンサには390pFを入れるだけでよしとします。

より精密に、また帯域性能を最大限に引き出したい場合は、500kHzくらいまで発振できるオーディオジェネレータあるいはファンクションジェネレータが必要です。もっとも、本機を使って20kHz以上の帯域を測定しようというのであれば、オーディオジェネレータあるいはファンクションジェネレータは必須ですからどのみち手に入れなければなりません。この種の発振器はYahooオークションあるいは東洋計測器の中古などで手に入ります。現行品で最廉価なものとしては、テクシオのAG-205(10Hz〜1MHz、定価35,000円)、FG-2074(0.1Hz〜4MHz、定価39,800円)があります。

高域補正用のコンデンサとして、270pF、330pF、390pF、470pFくらいを用意します。補正対象となる容量はHot側、Cold側同じではありませんので、それぞれ別に調整します。

まず、入力のHot側の※印のところに270pFを取り付けて、アンバランス入力の状態で1kHz/1Vの信号を入力し、本機から10Vが出力されていることを確認します。次に、そのままの状態で周波数を高くしてゆきます。270pFでちょうど良い場合は、そのままフラットの状態が続いて100kHzの手前あたりからほんの少しずつメーターの針が落ちてきて、200kHz以上ではじわじわと落ちるはずです。もし、100kHzあたりでメーターの針が右に振れてしまうようであれば、コンデンサ容量を徐々に増やしていってちょうど良い容量のものをみつけてください。

Hot側が調整できたらCold側も同様にして調整します。Cold側にはバランス〜アンバランス切替えスイッチがありませんから、適当な線材でHot側の入力をショートしてから調整を行ってください。

使い方

本機とアナログテスターとの接続は、右の画像のようにして単純にテスター棒を本機の2つのテストピンジャックに差し込むだけです。本機は定格電圧を入力した時にきっかり10Vを出力するように調整しますので、テスターは「AC10V」が測定できるレンジを使います。ほとんどのアナログテスターは、10Vあるいは12Vあるいは15Vの交流電圧測定スケールがあると思いますので、それを読み替えて使います。

本機とアナログテスターとの接続は、右の画像のようにして単純にテスター棒を本機の2つのテストピンジャックに差し込むだけです。本機は定格電圧を入力した時にきっかり10Vを出力するように調整しますので、テスターは「AC10V」が測定できるレンジを使います。ほとんどのアナログテスターは、10Vあるいは12Vあるいは15Vの交流電圧測定スケールがあると思いますので、それを読み替えて使います。

ご注意:本機が正しいレベルの信号を出力しているにもかかわらず、電子回路を組み込んだアナログテスターでは測定レンジによってはメーターの針が正確な値を指さない現象が生じることがあります。私が使っているSANWA SH-88TRでこの現象が確認されており、3mV以下のレンジで実際の値よりも若干低い値を指しました。

被測定オーディオ信号はBNC端子またはキャノンコネクタ(XLR3)から入力します。BNCコネクタは2個ついており、バランス入力で使う時は、左側がHOT、右側がCOLDです。アンバランス入力で使う時は左側のBNCコネクタだけを使います。下図のような、BNCコネクタとICクリップがついたケーブルがあると便利です。

BNCコネクタにはじつにさまざまな変換アダプタがありますので、それらも用意しておくとどんな相手でも測定できるようになります。これらはすべて秋月電子(BNC関連リスト)で廉価に売られています。

左から、ターミナル→BNC、BNC→19mm標準バナナ、BNC→RCAプラグ、RCAジャック→BNC、BNC→M接栓、M接栓→BNC。

スイッチは、左端が「Vレンジ」と「mVレンジ」の切替えです。その隣が「バランス入力(BAL)」と「アンバランス入力(UN-BAL)」の切替えです。ロータリースイッチは、「1〜3〜10〜30〜100〜300」のレンジを切り替えます。右端は電源スイッチです。

オーディオ計測器に戻る

オーディオ計測器に戻る

<バランス入力とアンバランス入力の方法>

<バランス入力とアンバランス入力の方法>

もうひとつ厄介な問題があります。それは、抵抗器には必ず0.1〜0.5pF程度の容量があり、配線やスイッチにもわずかですが浮遊容量があるということです。たとえば0.4pFというと、100kHzで4MΩ、1MHzでは400kΩのリアクタンスを持ちます。2.2MΩだと思ったらそうではなくて並列に4MΩとか400kΩがくっついていたわけです。実際に2.2MΩと2.2kΩの抵抗器で1/1001の減衰特性のアッテネータを作って実測してみると、100Hzや1kHzでは計算通り1/1001の減衰をしますが、10kHz以上では高い周波数になるほどレスポンスが上がってしまうのです。

もうひとつ厄介な問題があります。それは、抵抗器には必ず0.1〜0.5pF程度の容量があり、配線やスイッチにもわずかですが浮遊容量があるということです。たとえば0.4pFというと、100kHzで4MΩ、1MHzでは400kΩのリアクタンスを持ちます。2.2MΩだと思ったらそうではなくて並列に4MΩとか400kΩがくっついていたわけです。実際に2.2MΩと2.2kΩの抵抗器で1/1001の減衰特性のアッテネータを作って実測してみると、100Hzや1kHzでは計算通り1/1001の減衰をしますが、10kHz以上では高い周波数になるほどレスポンスが上がってしまうのです。

本機とアナログテスターとの接続は、右の画像のようにして単純にテスター棒を本機の2つのテストピンジャックに差し込むだけです。本機は定格電圧を入力した時にきっかり10Vを出力するように調整しますので、テスターは「AC10V」が測定できるレンジを使います。ほとんどのアナログテスターは、10Vあるいは12Vあるいは15Vの交流電圧測定スケールがあると思いますので、それを読み替えて使います。

本機とアナログテスターとの接続は、右の画像のようにして単純にテスター棒を本機の2つのテストピンジャックに差し込むだけです。本機は定格電圧を入力した時にきっかり10Vを出力するように調整しますので、テスターは「AC10V」が測定できるレンジを使います。ほとんどのアナログテスターは、10Vあるいは12Vあるいは15Vの交流電圧測定スケールがあると思いますので、それを読み替えて使います。

オーディオ計測器に戻る

オーディオ計測器に戻る