ありあわせ機材でつくる歪み率計

アンプを自作するようになると、どうしても欲しくなるのが測定器です。オーディオ・ジェネレータとミリバル(ミリボルトメータ)とシンクロスコープの3つは種類も豊富で比較的安価に入手できますが、歪み率計だけは、機種も限られていてしかもおそろしく高価です。

アンプを自作するようになると、どうしても欲しくなるのが測定器です。オーディオ・ジェネレータとミリバル(ミリボルトメータ)とシンクロスコープの3つは種類も豊富で比較的安価に入手できますが、歪み率計だけは、機種も限られていてしかもおそろしく高価です。

ところが、今から26年ほど前に読んだトランジスタ技術誌(1972年6月号)に、歪み率計の自作記事があり、どういうわけかこの記事だけは大切に保管されていました。特別高価な部品もいらず、比較的簡単にできてしまいそうだったので、この古い回路を持ち出して自分で歪み率計を作ってみることにしました。

歪み率計は、「発振器」「フィルタ」「電圧計」の3つのコンポーネントから構成されますが、このうちの2つ「発振器」と「電圧計」は、手元にあるオーディオ・ジェネレータとミリボルトメータを流用しますので、実際に製作したのは「フィルタ」だけです。これで、(運がよければ)0.05%くらいまでは測定できます。

<歪み率測定の原理>

歪み率測定の原理は簡単で、被測定アンプに歪みのない(たとえば)1kHzのサイン波を入力し、被測定アンプの出力から出てきた信号を1とおきます。その信号から、急峻なフィルタを使って1kHzの成分だけをカットしてやります。もし、被測定アンプが2次歪み(3次歪み)を発生させているとすると、出力信号には1kHzだけでなく、若干の2kHz(3kHz)の信号も出てきているので、1kHzをカットした信号を測定して、さきに測定した出力信号との比を百分率で表わした値がすなわち歪み率となります。

歪み率測定の構成を以下にダイアグラムにしてみました。

歪み率の測定手順は以下のとおりです。まず発振器から、周波数が1kHz(または100Hz、10kHz)の正弦波を被測定アンプに送り込みます。そのとき、切換SWでアッテネータやフィルタをバイパスさせて、ミリバルで被測定アンプの出力がじかに測定できるようにし(右下画像中の切り替えスイッチ「INPUT」ポジション)、測定したい出力電圧になるように調整します。

スピーカ負荷での歪み率測定では、必ず、ダミーロードを負荷としてつないでおきます。ダミーロードは、通常のセメント抵抗で十分ですが、こだわりたい方は無誘導抵抗をお使いください。スピーカの負荷インピーダンスと出力電圧との関係は下式および下表のとおりです。なお、ダミーロードの電力定格は、被測定アンプの最大出力よりも十分大きなものを用意しないと、ダミーロードが過熱してえらいことになります。

出力電圧 = √( 出力電力 × 負荷インピーダンス )

出力電圧 = √( 出力電力 × 負荷インピーダンス )

| 出力電力 | 負荷=4Ω | 負荷=8Ω | 負荷=16Ω |

|---|

| 0.01W | 0.2V | 0.283V | 0.4V |

| 0.03W | 0.346V | 0.490V | 0.693V |

| 0.1W | 0.632V | 0.894V | 1.265V |

| 0.3W | 1.095V | 1.55V | 2.19V |

| 1W | 2.0V | 2.83V | 4.0V |

| 3W | 3.46V | 4.90V | 6.93V |

| 10W | 6.32V | 8.94V | 12.6V |

| 30W | 10.95V | 15.5V | 21.9V |

次に、切換SWをフィルタ入力電圧が測定できるポイントに切り替えて(右画像中の切り替えスイッチ「0.05V ADJ」ポジション)、アッテネータ(右画像中の大きなダイヤル)を調整しつつフィルタ入力電圧が50mV一定になるようにアジャストします。フィルタは、26dB(20倍)の利得があるので、フィルタ出力からは1Vの信号が現われることになります(しかし、フィルタが1kHzの基本波だけを取り除いてしまうので、実際には、1Vの基本波は現われません)。

最後に、切換SWをフィルタ出力側に切り替えます(右画像中の切り替えスイッチ「DIST」ポジション)。1kHz(または100Hz、10kHz)の信号が入力されても、フィルタが1kHz(または100Hz、10kHz)の基本波を急峻にカットしているため、切換えた瞬間に電圧計の針ががくんと下がります。さらに、オーディオ・ジェネレータの周波数を微調整して、フィルタの谷にぴったり合うようにしてやります。この谷は非常にデリケートで、周波数がちょっとずれただけで「谷」をはずしてしまいますので、丁寧に「谷」に合わせてやります。

このときの出力電圧が、10mVだった場合、1Vに対して10mVですから歪み率は1%ということになり、1mVだった場合は0.1%ということになります。

<オーディオ・ジェネレータ(発振器)>

測定する側からみると、そもそも発振器で生じる歪みと、被測定アンプで発生する歪みとは誰も区別できません。ということは、発振器が0.05%の歪みを持っていたら、歪み率の測定限界も0.05%以上になってしまうことを意味します。

ちなみに、20000円くらいで市販されているオーディオ・ジェネレータ(10Hz〜1MHz/3V/600Ω)は、ウィーン・ブリッジという発振方式を取っています。この方式は、周波数の連続可変が容易である反面、残留歪みが多いのが欠点です。そうはいっても、最近のオーディオ・ジェネレータの性能はかなり向上しており、定格上の残留歪みは0.01%〜0.4%程度になっています。これならば、真空管アンプの測定には使えそうです。私が使っているLEADER製の普及型オーディオ・ジェネレータLAG-120Bの実測値は、もっとも歪みの大きい100Hzでもカタログ・スペックの0.4%を大きく下回る0.115%です。これならなんとか使えます。

手軽にもっと低歪みの発振器を自作したい場合は、ザルツァ型発振回路がいいでしょう。周波数は、連続可変ではなくスポットになりますが、比較的容易に0.01%程度のスペックが得られます。(これでも、半導体アンプの測定には不足かもしれません。そういう時は、ちゃんと市販の高性能の歪み率計をお買いになることです。)

<アッテネータ>

被測定アンプの出力電圧はまちまちです。それを減衰させて、フィルタ入力を常に50mV一定にしてやる必要があります。アッテネータは、スイッチ一発で-20dBの減衰が得られるものと、ボリュームを廻すことで0dB〜-40dBの調整ができるものと2つ用意しました。トータルの減衰率は-60dBですから、これで最大50Vの信号までじかに測定することができます。(実際に使ってみて思ったことですが、スイッチ一発の方は、-26dB〜-30dBくらいの減衰率の方が使いやすかったかなあ、と思います))

<フィルタ>

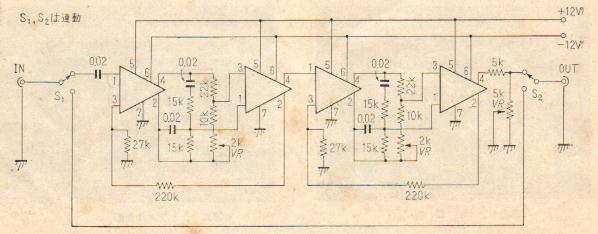

フィルタには特別な能力が要求されていて、基本波の2倍の周波数(つまり2次歪みの原因となる高調波)はちゃんと通すのに、基本波だけは1/1000以下に減衰できなければなりません。このような鋭いフィルタ特性は、普通のオーディオ回路で使われているフィルタでは全く話になりません。負帰還を使って、意図的に谷を急峻にしたアクティブ・フィルタを使います。

フィルタには特別な能力が要求されていて、基本波の2倍の周波数(つまり2次歪みの原因となる高調波)はちゃんと通すのに、基本波だけは1/1000以下に減衰できなければなりません。このような鋭いフィルタ特性は、普通のオーディオ回路で使われているフィルタでは全く話になりません。負帰還を使って、意図的に谷を急峻にしたアクティブ・フィルタを使います。

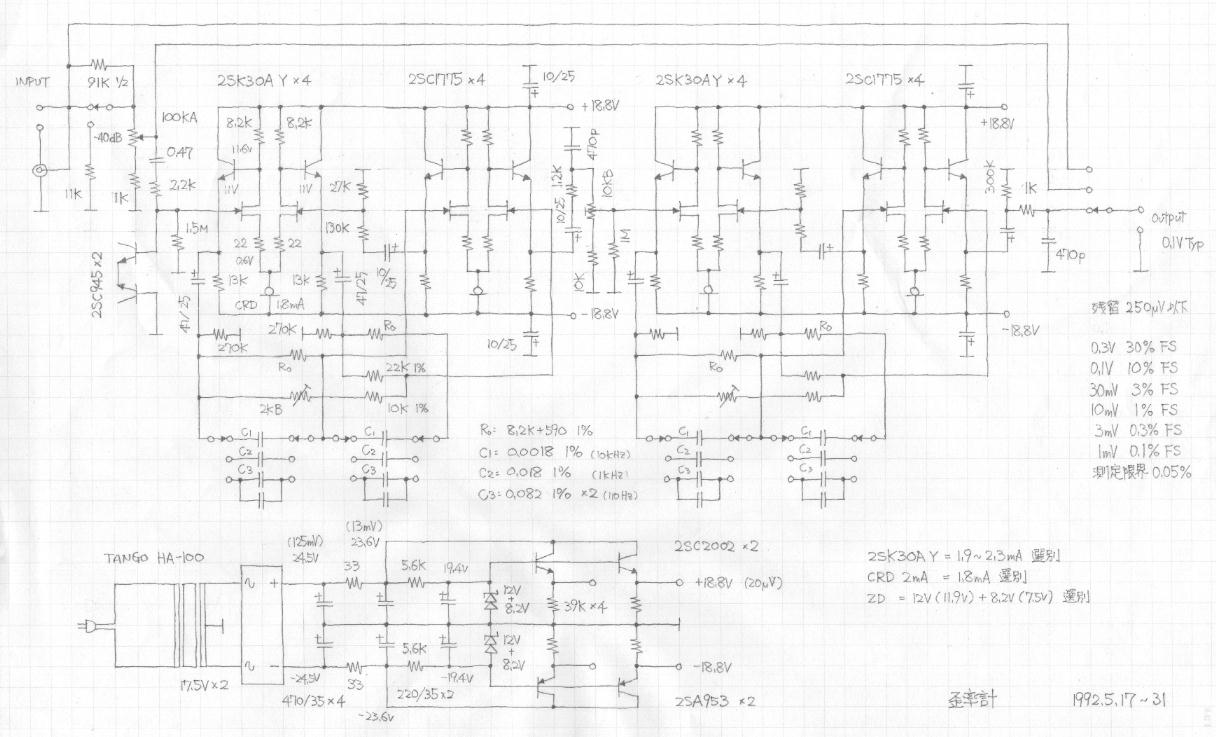

フィルタ周波数は、3種のコンデンサを切り替えることで、110Hz、1kHz、10kHzに対応しています。100Hzきっかりにすると、電源周波数と干渉して正確な測定ができなくなるケースがあるので、意図的に110Hzあたりにずらしています。フィルタ特性を決定する抵抗器(8.2kΩ+590Ω)およびコンデンサ(0.0018μ、0.018μ、0.082μ×2)はすべて1%級です。コンデンサは、秋葉原のラジオデパート2F海神無線で揃います。

フィルタ

周波数 | コンデンサ | 抵抗 | 実際の

フィルタ周波数 |

|---|

| 10kHz | 0.0018μF | 8.79kΩ=(8.2KΩ+590Ω) | 10.05kHz |

| 1kHz | 0.018μF | 8.79kΩ=(8.2KΩ+590Ω) | 1.005kHz |

| 100Hz | 0.164μF(0.082μF×2) | 8.79kΩ=(8.2KΩ+590Ω) | 110.3Hz |

590Ωの抵抗器はたまたま手持ちにあってものを使ったので、新たに部品を入手される場合は620Ωを推奨します。

フィルタ

周波数 | コンデンサ | 抵抗 | 実際の

フィルタ周波数 |

|---|

| 10kHz | 0.0018μF | 8.82kΩ=(8.2KΩ+620Ω) | 10.02kHz |

| 1kHz | 0.018μF | 8.82kΩ=(8.2KΩ+620Ω) | 1.002kHz |

| 100Hz | 0.164μF(0.082μF×2) | 8.82kΩ=(8.2KΩ+620Ω) | 109.9Hz |

フィルタの入力電圧と利得ですが、当初は100mVの入力感度にして、フィルタの利得を1段あたり3.16倍×2段=10倍とするつもりでした。ところが、実際に測定してみると、100mVを入力した場合、フィルタ自身の歪みが目立ってしまって、0.05%の測定限界を実現することができませんでした。フィルタ自身の歪みは、入力電圧が低い方が良い結果が得られたため、入力感度を50mVに設計変更して、利得も1段あたり約5倍に変更したわけです。フィルタの利得は、回路中の130kΩ+27kΩの分圧比で決定されます。

フィルタの帰還定数 = ( 130kΩ + 27kΩ ) / 27kΩ = 5.81 ・・・帰還定数β=1 / 5.81=0.172

但し、各段の裸利得はあまり大きくないので、実際に得られた利得は、5.8倍よりもやや少なくなって、約5倍です。帰還後の1段あたりの利得を高くしたために、フィルタにかかる負帰還量が減少してしまい、フィルタ特性の急峻さはやや甘くなってしまいました。

改善するとすれば、プラス側の電源電圧を18.8Vから21V〜22Vに変更し、フィルタ回路中の2SK30Aのドレイン負荷抵抗8.2kΩを10kΩに変更するのがいいでしょう。こうすることで、フィルタ全体の裸利得は40%程上昇し、帰還量も40%アップとなるので、フィルタ特性はより急峻になります。

本機の場合、1つのフィルタあたりの利得は約5倍(14dB)で、これを2段重ねてトータルで約25倍(28dB)のゲインになるところ、中間に設置した半固定アッテネータで若干減衰させて、トータルの利得がきっかり20倍(26dB)になるように最終調整を行います。

<ミリボルトメータ、電圧計>

フィルタの出力側からは、歪み成分だけが得られます。この電圧と元の信号電圧との比率がそのまま求める歪み率となります。本機では、100mV=10%、10mV=1%、1mV=0.1%のスケールで直読できます。市販ミリボルトメーターがそのまま使えますので、手持ちのLEADER製LMV-181Aを流用しました。

ミリボルトメーターのかわりにデジタルテスターを使った場合は、2つの問題が生じます。1つめは、デジタルテスターは、1kHz以上の周波数では正確な電圧が表示されないものが多いということです。2つめは、1mV以下の微小信号が正確に特定できないものが多いという点です。この2点がクリアできれば、デジタルテスターでもある程度実用になるのではないかと思います。

<電源>

電源は、プラス・マイナス約19Vで20mA程度のものがいります。ところで、フィルタ回路自体も非常な低雑音性能が要求されます。出力電圧1Vに対して、残留雑音が1mVあったら、測定限界は0.1%を越えることはできません。そこで、フィルタの電源回路には、プリアンプ用の電源トランス(これが部品でいちばん高かった)を使いました。ケースに余裕があって、電源部とフィルタ部とが干渉しないような実装が可能なのであれば、もっと廉価な電源トランスも使えます。

整流後、簡単なπ型リプル・フィルタを経て、さらにトランジスタ・リプル・フィルタで平滑されます。これで、残留ハムは測定限界の邪魔をしないぎりぎりのレベルです。本当のところは、もう少し徹底したリプル除去をすべきところです。

なお、マイナス側の電源電圧は、プラス側と正確に同じである必然性は全くなく、-10V〜-20Vであれば問題はありません。

<調整>

本機の調整個所は、それぞれのフィルタ回路の帰還素子のところにあるのVR(2kΩ)が2個所と、2つのフィルタの間にある利得調整VR(10kΩ)の合計3個所です。

帰還素子のところの「22kΩ」と「10kΩ+2kΩVR」の2つの抵抗は、きっかり2倍である時にフィルタ特性は最も急峻になります。そこで、フィルタ回路に900Hz〜1.1kHzで100mVくらいの信号を入力してやり、2kΩVRを廻しながら、谷が最も深くなるようなポイントを探してやります。

利得調整は、フィルタ周波数から離れた周波数(たとえばフィルタが1kHzのときなら5kHz以上)を使います。フィルタ入力電圧がきっかり50mVとなるよう入力してやり、その時のフィルタ出力電圧がちょうど1Vになるように、2つのフィルタの間にある半固定アッテネータを調整すればOKです。フィルタ回路全体の利得が26dB(20倍)になればいいのです。

| 入力 | 50mV〜50V | 100kΩ |

| フィルタ部基準入力 | 50mV | - |

| フィルタ特性と分解能(%) | 110Hz | -60dB以上(〜0.1%) |

| 1kHz | -66dB以上(〜0.05%) |

| 10kHz | -66dB以上(〜0.05%) |

| フィルタ部利得 | +26dB(20倍) | - |

| フィルタ部基準出力 | 1V | 100mV=10%、10mV=1%、1mV=0.1%直読 |

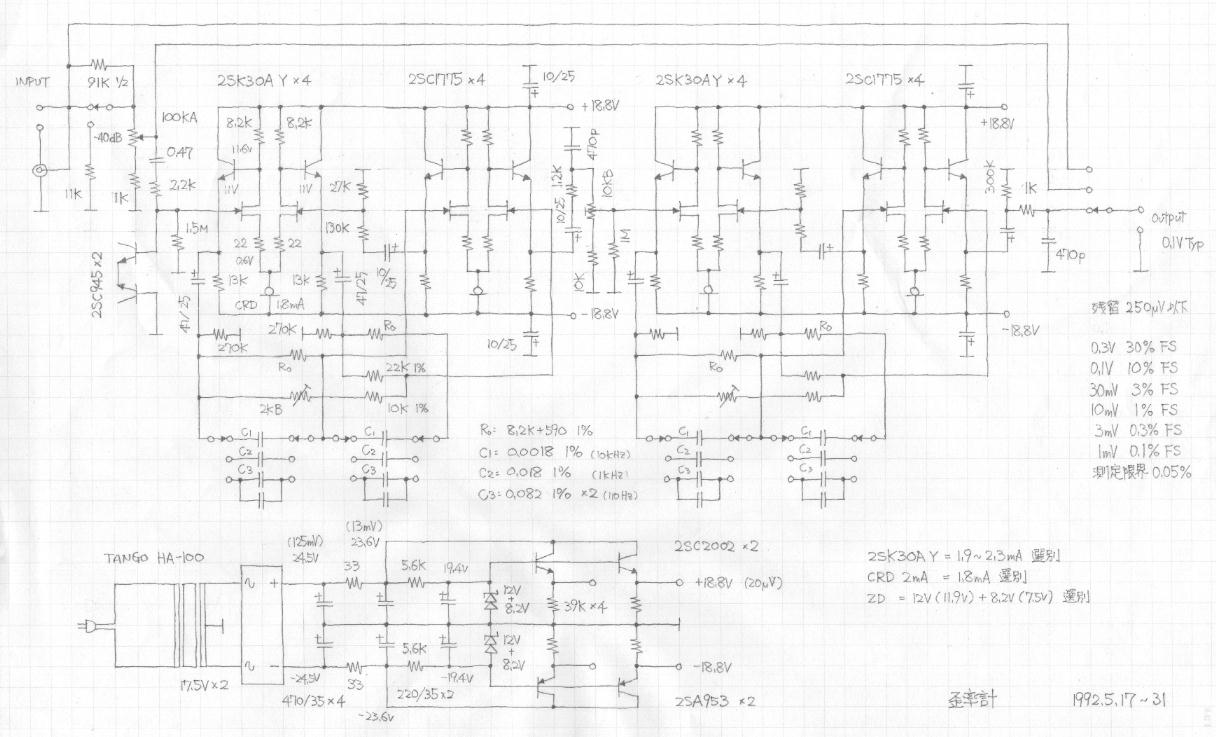

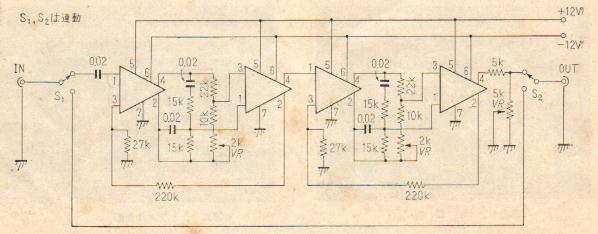

■回路図

拡大回路図へ

古い手描き回路図なので見づらくてすいません。

回路図中の周波数切り替えスイッチは8回路3接点として描かれていますが、両切りである必要はないので4回路3接点で十分です。

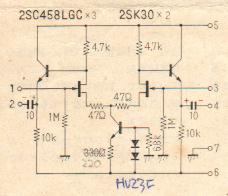

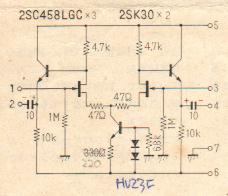

参考:オリジナルのOPアンプ部回路図(トランジスタ技術197年6月号より)

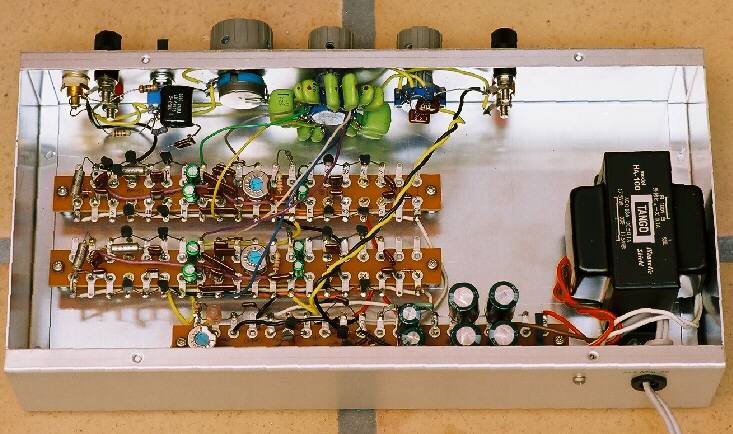

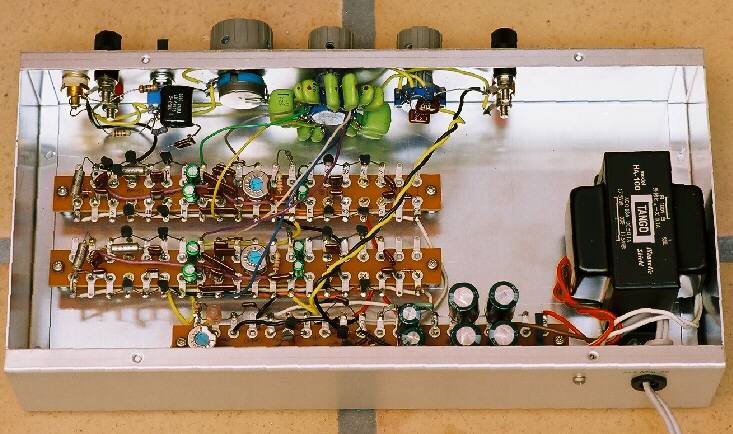

■内部の様子

右の画像は、フィルタ周波数を決定するコンデンサを切り替えるロータリースイッチ部です。8回路3接点のロータリースイッチを使うことで、コンデンサの取り付けが楽になり、きれいにおさまっています(このロータリースイッチは現在市販されていません)。もちろん、4回路3接点でも実装可能ですが、コンデンサの一端が宙ぶらりんになるので工夫がいります。

右の画像は、フィルタ周波数を決定するコンデンサを切り替えるロータリースイッチ部です。8回路3接点のロータリースイッチを使うことで、コンデンサの取り付けが楽になり、きれいにおさまっています(このロータリースイッチは現在市販されていません)。もちろん、4回路3接点でも実装可能ですが、コンデンサの一端が宙ぶらりんになるので工夫がいります。

コンデンサをロータリースイッチ側ではなく基板側に実装する場合は、10kHzのための0.0018μF(=180pF)については、配線の浮遊容量の影響が出にくいような工夫をしないと精度が出ません。

下の画像はフィルタ全体の様子です。酔狂にも、すべてディスクリートで、しかもプリント基板も使わずに組んでいます。OPアンプが4つと簡易型の安定化電源で構成されています。使用した部品は、ほとんど手持ちのジャンクです。真面目に購入したのは、高精度のコンデンサ(スイッチにへばりついている黄緑色で海神無線にあった)と電源トランスくらいでしょうか。

オーディオ計測器に戻る

オーディオ計測器に戻る

アンプを自作するようになると、どうしても欲しくなるのが測定器です。オーディオ・ジェネレータとミリバル(ミリボルトメータ)とシンクロスコープの3つは種類も豊富で比較的安価に入手できますが、歪み率計だけは、機種も限られていてしかもおそろしく高価です。

アンプを自作するようになると、どうしても欲しくなるのが測定器です。オーディオ・ジェネレータとミリバル(ミリボルトメータ)とシンクロスコープの3つは種類も豊富で比較的安価に入手できますが、歪み率計だけは、機種も限られていてしかもおそろしく高価です。

出力電圧 = √( 出力電力 × 負荷インピーダンス )

出力電圧 = √( 出力電力 × 負荷インピーダンス ) フィルタには特別な能力が要求されていて、基本波の2倍の周波数(つまり2次歪みの原因となる高調波)はちゃんと通すのに、基本波だけは1/1000以下に減衰できなければなりません。このような鋭いフィルタ特性は、普通のオーディオ回路で使われているフィルタでは全く話になりません。負帰還を使って、意図的に谷を急峻にしたアクティブ・フィルタを使います。

フィルタには特別な能力が要求されていて、基本波の2倍の周波数(つまり2次歪みの原因となる高調波)はちゃんと通すのに、基本波だけは1/1000以下に減衰できなければなりません。このような鋭いフィルタ特性は、普通のオーディオ回路で使われているフィルタでは全く話になりません。負帰還を使って、意図的に谷を急峻にしたアクティブ・フィルタを使います。

右の画像は、フィルタ周波数を決定するコンデンサを切り替えるロータリースイッチ部です。8回路3接点のロータリースイッチを使うことで、コンデンサの取り付けが楽になり、きれいにおさまっています(このロータリースイッチは現在市販されていません)。もちろん、4回路3接点でも実装可能ですが、コンデンサの一端が宙ぶらりんになるので工夫がいります。

右の画像は、フィルタ周波数を決定するコンデンサを切り替えるロータリースイッチ部です。8回路3接点のロータリースイッチを使うことで、コンデンサの取り付けが楽になり、きれいにおさまっています(このロータリースイッチは現在市販されていません)。もちろん、4回路3接点でも実装可能ですが、コンデンサの一端が宙ぶらりんになるので工夫がいります。

オーディオ計測器に戻る

オーディオ計測器に戻る