トランジスタ式ミニワッターPart2設計詳説

このレポートは、トランジスタ式ミニワッターPart2の回路設計に関する詳しい解説です。各増幅段の動作条件からひとつひとつの抵抗値の設定について、どんなことを考え、どうやってこのような設計になったかをできるだけ詳しく説明します。ここに書かれている内容を理解するには、オームの法則は当然として、半導体回路の基礎についての知識が必要です。すくなくとも、本サイトの「私のアンプ設計マニュアル」の中の「半導体技術編」は読んでおいてください。

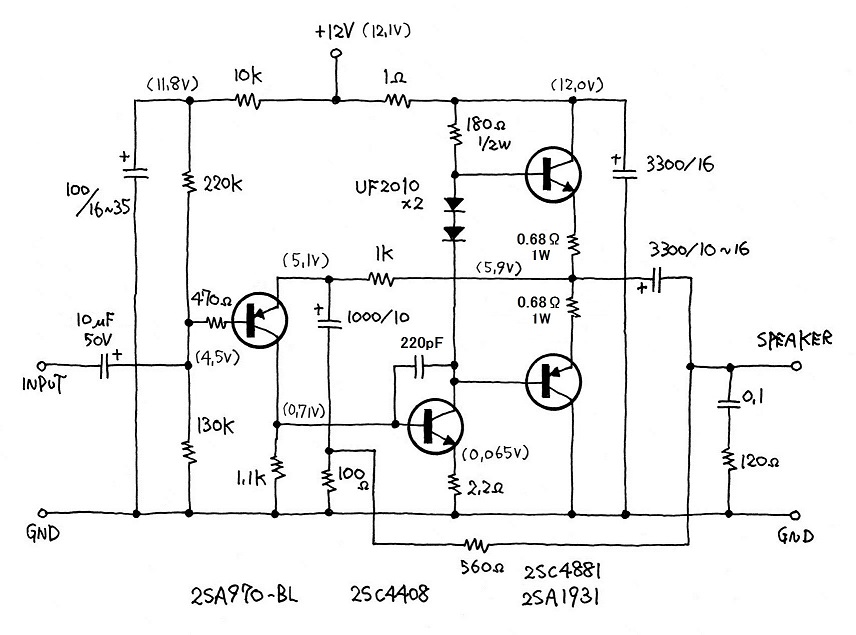

<全回路図>

<回路全体の構造>

本機の回路は、前半の2段増幅回路と後半のSEPP回路の2つに分けて考えるとわかりやすいです。、前半の2段増幅回路の役割は、十分な負帰還をかけられるだけの利得を稼ぐことと、回路全体のDC安定の仕組みを構成することにあります。後半のSEPP回路の役割は、4〜8Ωのスピーカーを駆動するためのインピーダンス変換、すなわち十分な電流出力を得ることにあります。

<SEPP回路とは>

SEPPとは、「Single Ended Push-Pull」の略です。プッシュプル回路の原点は出力トランスを使った真空管式のプッシュプル回路ですが、この回路は2つの出力管の2つのプレートの間から出力を取り出すことから「Double Ended」と呼びます。SEPP回路はプッシュプル回路でありながら、1つの出力の出口しかないため「Single Ended」と呼ばれるわけです。

トランジスタ式のSEPP回路は、エミッタフォロワ回路のプッシュプル版です。プッシュプルでない普通のエミッタフォロワ回路では、トランジスタに常時コレクタ電流を流しておき、コレクタ電流を増減させることによってその差分を出力として取り出します。そのため大きな出力電流を取り出したい時は非常に大きなコレクタ電流を流しっぱなしにしなければならない、本来の負荷(負荷2)だけでなく負荷1も電力を消費するために電力効率が非常に悪くスピーカーの駆動には適さないという致命的な欠点があります。しかし、プッシュプル構造にすると常時流す電流を限りなく少なくできる、それなのに無理なく無駄なく大電流を取り出せるという回路に変貌します。

SEPP回路では、スピーカーなどの負荷を駆動する時に、オーディオ信号のプラスのサイクルでは上側のトランジスタが電流を供給し、マイナスのサイクルでは下側のトランジスタが電流を吸い込みます。得られる最大電流はほぼトランジスタの電流能力で決定されるため、電流容量が大きなトランジスタを使えば無理なく大出力が得られる優れた回路です。

日本においてSEPP回路が普及したのは1970年頃のことで、この回路が登場したことでそれまで普及していた真空管式のさまざまなオーディオアンプをあっという間に駆逐してしまいました。真空管式のアンプは、普及機では10W〜15Wを得るのが限界であること、出力トランスが必要で発熱が大きくしかもコスト高でした。これに対してSEPP回路を使ったトランジスタアンプは、無理なく20W以上の大出力が得られる、出力トランスが不要で発熱が少なくきわめて廉価に製造できたのです。さらに、当時の真空管アンプよりも格段に広帯域であり、特に超低域再生能力が優れていたということも普及した理由に加わります。

<トランジスタの選定>

出力段は、2SA1931/2SC4881によるSEPP-OTL回路です。このトランジスタは大型の放熱器を使うことで10W〜30Wクラスのパワーアンプの出力段で使えるくらいのキャパシティがありますが、これを出力1Wそこそこのミニワッターで贅沢に使います。このトランジスタを選んだ理由は入手の容易さにありましたが、これを書いている2015.9時点で市場での入手はほぼ不可能になりました。ミニワッターで要求される能力としては、自作に適するリードタイプであること、hFEが140以上ある個体が無理なく得られること、コレクタ電流が1AでもhFEが低下しないこと、放熱器なしで気温50℃中で0.8Wの損失に耐えること、そしてベースバイアスが与えやすいこと(このことについては後述します)が要求されます。2SA1931/2SC4881はこれらの条件をすべて満足してくれます。

- リードタイプであること。

- hFE>140が無理なく得られること。

- Ic>1AでhFEの低下がないこと。

- 放熱器なしで0.8Wのコレクタ損失に耐えること。

- ベースバイアスが与えやすいこと。

2段目(ドライバ段)は、2SC4408によるごく標準的なエミッタ接地(エミッタコモン)増幅回路です。2段目はコレクタ損失が160mWほどになること、最大コレクタ電流が60mA近くになること、その時のコレクタ〜エミッタ飽和電圧が低いこと、hFEが高いこと(200くらいほしい)が要求されます。なお、2SC4408は室温(25℃)でhFEが200のものはなかなかありませんが、動作中はかなり温度が上するのでhFE値も200くらいが得られます。小型トランジスタでポピュラーなものというと2SC1815があります。2SC1815のコレクタ損失は400mWなのでぎりぎり、コレクタ電流はカタログ上は150mAとなっていますが30mA以上流すとVce=1VですでにhFEが低下してしまいますから採用できません。

- リードタイプであること。

- 常温でhFE>160以上、動作時でhFE>180が無理なく得られること。

- Ic=60mA時に十分低いコレクタ〜エミッタ飽和電圧が得られること。

- 放熱器なしで0.16Wのコレクタ損失に耐えること。

初段は、低雑音トランジスタの2SA970を使ったエミッタ接地(エミッタコモン)増幅回路です。初段は無理なく高入力インピーダンスが得られる回路であるためことさらに高hFEが必要なわけではありません。仕上がりの利得も低いので初段とはいえ低雑音トランジスタでなくても十分な低雑音性能が得られます。2SA970は高HFEかつ低雑音性能の高さで知られるトランジスタのひとつですが、これを使わなくてもごく手軽な2SA1015でも遜色ない結果が得られます。

ちなみに、使用したトランジスタのデータシートは以下のとおりです。

<出力段の設計>

まず、8Ω負荷時に1W出すためには電源電圧はどれくらい必要か計算してみましょう。この回路はスピーカーを直接駆動するため、スピーカーを駆動するオーディオ信号の最大振幅は電源電圧から回路で生じる電圧ロスを引いた値で決定されます。たとえば、正弦波で1W時の信号電圧は実効値で2.83V、ピーク値で±4Vですから、ピーク〜ピーク値で8Vですね。回路で生じる電圧ロスが3Vくらいあったとすると、電源電圧は11V以上でなければなりません。

8Ω負荷で1Wの出力を得たとすると信号電圧は2.83Vとなり、8Ωの負荷を流れる信号電流の実効値は0.35A、ピーク値はその√2倍ですから0.5Aとなります。4Ω負荷で1.5Wの最大出力を得たとすると信号電圧は2.45Vとなり、信号電流の実効値は0.61A、ピーク値はその√2倍ですから0.87Aとなります。

トランジスタ式のSEPP回路では、出力段の温度的安定を確保し熱暴走を防ぐために、エミッタ側に抵抗を入れ、ベース側にバイアス兼温度補償回路を入れるのがセオリーです。エミッタ抵抗は一般的に0.47Ωが選ばれることが多く、大出力アンプでは0.22Ω〜0.33Ωが選ばれます。エミッタ抵抗はパワーのロスを生むので出力を稼ぎたかったら小さい値の方が有利ですが、値を小さくしすぎると熱的安定が維持できなくなって熱暴走を引き起こします。その境界点が0.47Ωなのです。ミニワッターではパワーを欲張らないというのがコンセプトですので、安全を見込んで大きめの0.68Ωとしています。

- 信号電圧: √(8Ω×1W)=2.83V

- 信号電流のピーク値: (2.83V×1.414)÷8Ω=0.5A

- 8Ω、1W時の0.68Ωにおけるピーク電圧ロス=0.5A×0.68Ω=0.34V

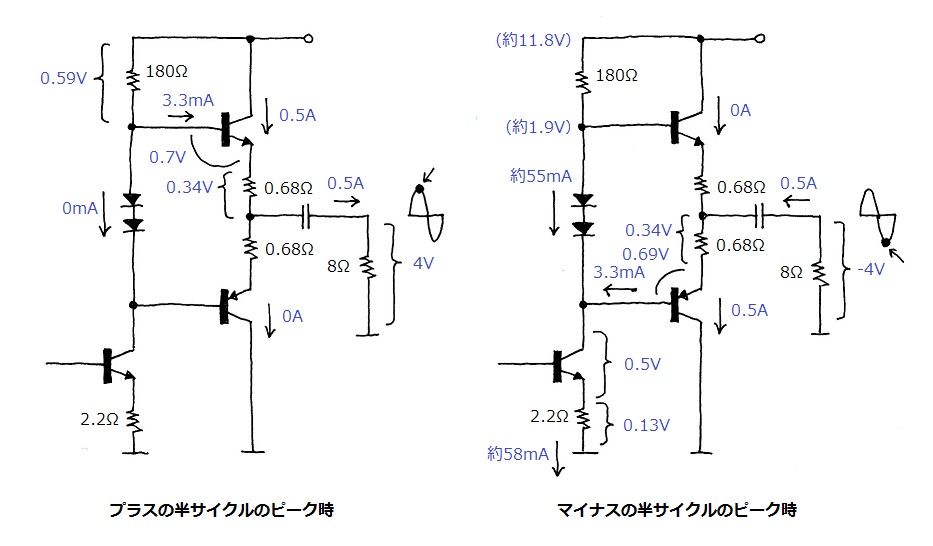

これらのデータをもとにして最大出力付近における電圧ロスを計算してみます。考え方としては、電源電圧を概ね上下二分して、プラス側の半サイクルとマイナス側の半サイクルに分けて求めます(下図)。

まずプラス側の半サイクルで生じる電圧ロスです。電源電圧が約12Vだとして、SEPP回路の出力のところはアイドリング時は6Vになっています。8Ω負荷に対して1Wの出力を出している時、スピーカーの両端にはピーク時に4Vをかけるためには、6Vが10Vに変移しなければなりません。その時、スピーカーに供給される電流は0.5Aなわけですが、この電流は上側のトランジスタが供給します。その時、0.5Aの電流はエミッタ抵抗(0.68Ω)を流れますのでここで0.34Vのロスが生じます。上側トランジスタに0.5Aのコレクタ電流が流れた時、ベース〜エミッタ間電圧は0.7Vくらいですのでこれも電圧ロスとして考えなければなりません。上側トランジスタに0.5Aのコレクタ電流を流すためにはベース電流を流す必要がありますが、その値はコレクタ電流の1/hFEです。hFEが150だとするとベース電流は3.3mAほどになります。この3.3mAは2段目のコレクタ負荷抵抗(180Ω)を流れますので、そこでも0.59Vのロスが生じます。

- 8Ω、1W時の0.68Ωにおけるベース電流=0.5A÷150=3.3mA

- 180Ωに生じる電圧ロス=3.3mA×180Ω=0.59V

これらを全部足したものがプラス側の半サイクルにおける電圧ロスです。

- プラス側の半サイクルにおける電圧ロス=0.59V+0.7V+0.34V=1.63V

- 必要な電源電圧(上半分)=4V+1.63V=5.63V

今度はマイナス側の半サイクルで生じる電圧ロスです。マイナス側の考え方はプラス側と基本的に同じですが、2段目の回路が上下対称ではない点が少し異なります。0.68Ωのエミッタ抵抗で生じるロスは0.34Vで同じです。ベース〜エミッタ間電圧が0.69Vと上側よりも0.1Vだけ低いのには訳があります。シリコンバイポーラトランジスタのベース〜エミッタ間電圧は2SAすなわちPNPタイプと2SCすなわちNPNタイプとでは0.1Vほど違いがあり、PNPタイプの方が低いのです。

2段目トランジスタのコレクタ〜エミッタ間のところに0.5Vと書き込んでありますが、これはコレクタ〜エミッタ間飽和電圧といいます。トランジスタはコレクタ〜エミッタ間に十分な電圧の余裕がないと増幅作用をしてくれません。2SC4408が大電流でも余裕をもって動作するためには2V以上のコレクタ〜エミッタ間が必要です。コレクタ〜エミッタ間にかかる電圧に余裕がなくなるとhFEがどんどん低下してきます。一般にhFEが10あるいは20に下がってしまう電圧のことをコレクタ〜エミッタ間飽和電圧と呼び、データシートに記載されています。2SC4408のhFEが20まで落ちてしまうコレクタ〜エミッタ間飽和電圧は、コレクタ電流=1Aの時で0.2V、コレクタ電流=0.06Aの時で0.03Vです。この時のhFEは20しかありませんので、もっと高い値を維持したければ0.5Vくらいは必要です。

2段目のエミッタには2.2Ωが入れてありますので、ここで生じる電圧ロスも計算しておきます。

- 2.2Ωにおける電圧ロス=58mA×2.2Ω=0.13V

これらを全部足したものがマイナス側の半サイクルにおける電圧ロスです。

- マイナス側の半サイクルにおける電圧ロス=0.13V+0.5V+0.69V+0.34V=1.66V

- 必要な電源電圧(下半分)=4V+1.66V=5.66V

これまでの計算によると、プラス側の半サイクルのために必要な電源電圧が5.63V、マイナス側の半サイクルのために必要な電源電圧が5.66Vとなりましたので、電源電圧は、

- 必要な電源電圧=5.63V+5.66V=11.29V

となります。実際に製作した本機(Part2)の電源電圧はアイドリング時で12V、最大出力時で11.8Vですので計算上は8Ω負荷で1Wを出せるだろうということになります。また、SEPP回路の上側と下側の電圧配分はほぼ半々でよいこともわかります。実際には1W時の歪率は0.26%、1.3W時の歪率は1%となりましたので計算どおりの結果となりました。

2.83Vの実効出力電圧を得るのに必要な電源電圧は、すべての増幅回路が理想条件であったとした場合の理論値は、2.82V×2.83=8Vです。現実の電源電圧は11.29Vですからその比率は11.29V÷2.83V=約4倍です。SEPP回路では、必要な実効出力電圧の4倍の電源電圧があれば足りると覚えておくとよいでしょう。

<出力段のバイアス回路の設計>

SEPP回路では、出力段トランジスタがスピーカーをドライブする時、プラスのサイクルでは上側の2SC4881が仕事をして電流を送り込み、マイナスのサイクルでは下側の2SA1931が仕事をして電流を吸い込みます。一方のトランジスタがONの時、反対側のトランジスタはOFFになるわけです。このような動作モードをB級と言い、B級アンプでは理屈の上では無信号時には両トランジスタには電流は流れません。しかし、現実の回路ではプラスのサイクルとマイナスのサイクルの変わり目でクロスオーバー歪が発生するので、これを回避するために一定量のアイドリング電流を流します。電力効率を高めるにはこのアイドリング電流を限りなく少なくしますが、アイドリング電流をたっぷり流して上下いずれのトランジスタも常にONの状態を維持する動作をA級といいます。その中間がAB級です。

トランジスタ式ミニワッターPart2は、60〜70mAのアイドリング電流を流すAB級動作です。A級、AB級、B 級いずれの場合も厳密に調整したバイアス電圧を出力トランジスタのベース〜エミッタ間に与えます。SEPP-OTL回路では、2SC4881と2SA1931の両ベース間にバイアス電圧を与えますので、バイアス電圧は2個分のベース〜エミッタ間電圧相当が必要です。

ところで、トランジスタのコレクタ電流はベース〜エミッタ間にかかる電圧によって著しく変化します。その変化の度合いは、ベース〜エミッタ間電圧が0.06V変化するごとにコレクタ電流は約10倍も変化します。そのため、両ベース間にかける電圧はかなり精密な制御が要求され、しかも安定した一定の電圧でなければなりません。

バイポーラトランジスタのベース〜エミッタ間電圧は温度によってかなり変化し、この電圧は温度が1℃高くなるごとに1.6〜2mV低くなります。ベース〜エミッタ間電圧が低くなったのに与えるバイアス電圧が一定のままだとアイドリング電流が増加してしまいます。アイドリング電流が増加するとトランジスタの温度が上昇するのでベース〜エミッタ間電圧はさらに低くなり、アイドリング電流が増加、温度はさらに上昇・・・ということを繰り返して出力トランジスタが熱暴走してしまいます。

熱暴走を防ぐ方法は2つあります。1つめはエミッタに入れる抵抗値を大きくすることですが、この抵抗値を大きくすると最大出力がダウンしてしまうので大きくするにも限界があります。一般的には0.47Ωが選ばれることが多く、大出力アンプでは0.22〜0.33Ωのこともあります。トランジスタ式ミニワッターの0.68Ωという値は大きい方になります。

2つめは、出力トランジスタの温度上昇と連動して与えるバイアス電圧を下げてやる方式・・・温度補償という・・・です。SEPP回路のバイアス兼温度補償回路としてシリコンダイオードを2本直列にしたものを使いました。シリコンダイオードの順電圧は、トランジスタのベース〜エミッタ間電圧とほとんど同じ電圧、同じ温度特性を持っているため、出力段に適切なベースバイアスを与え、かつ出力段の熱暴走を防ぐためによく使われます。これが最も回路としてシンプルかつ廉価です。

なお、ここで使用するダイオードの順電圧と2個の出力段トランジスタのベース〜エミッタ間電圧が奇跡的にフィットしていないと、アイドリング電流が多すぎたり少なすぎたりします。このバイアス方式では、シリコンダイオードを2個直列にして得た電圧と、出力段の2個のトランジスタのベース〜エミッタ間電圧の相性が重要です。入手容易なシリコンダイオードの順電圧を実測してみると、以下のようになりました。

さまざまな組み合わせで実験を繰り返したところ、UF2010と2SA1931/2SC4881の相性が最も良かったのでこの組み合わせとしました。0.01V以下のオーダーの追い込みをしなければならないので、半導体メーカー発表の大雑把なpdfデータは使えません。

- シリコンダイオードの順電圧=1S2076A>PS2010>1N4007>10DDA10>UF2010>1NU41>1R5NU41

ミニワッターPart2では、バイアスを与える2個のダイオードを耐熱エポキシ系ボンドで出力段トランジスタに貼り付けることでほぼ理想的な熱結合を得ています。

<ドライバ段(2段目)の設計>

SEPP回路では、4Ω負荷を与えた場合、ドライバ段からみた出力段の入力インピーダンスは概算で4Ω×hFEとなります。hFEが140だとすると入力インピーダンスは4Ω×140=560Ωとなり、8Ω負荷では1.12kΩになります。実際にはエミッタ抵抗も関係してきますので以下の計算式になりますし、厳密にはアイドリング電流値による影響もあります。なお、この計算式はA級動作のもので、B級では「÷2」がなくなります。以下の計算ではアイドリング電流のことは無視しています。

出力段の入力インピーダンスは608Ω〜1.17kΩなわけですが、ドライバ段のコレクタ負荷抵抗はこれりも十分に小さな値でなければなりません。そこでドライバ段の負荷抵抗は180Ωとしました。この値は決して十分に小さい値だとはいえません。出力段の入力インピーダンスが負荷と並列に入ってしまうことで、ドライバ段で得られる振幅が制限されて最大出力が下がってしまいます。8Ω負荷の時でまあまあ、4Ω負荷ではかなり厳しい、というくらいの条件だといえます。

- 出力段の入力インピーダンス={負荷インピーダンス+(エミッタ抵抗÷2)}×hFE

- {4Ω+(0.68Ω÷2)}×140=608Ω

- {8Ω+(0.68Ω÷2)}×140=1.17kΩ

出力段をより有利な条件とするためにはドライバ段のコレクタ負荷抵抗を100Ωとか150Ωに下げればいいわけですが、たとえば100Ωとした場合、ドライバ段のコレクタ電流は54mAくらいになり、コレクタ損失は300mWくらいになります。Pc=900mWの2SA4408でも不可能ではありませんが相当な高温になってしまうため、温度のとの相談の結果180Ωとしました。コレクタ電流は約30mAですので2SC4408のコレクタ損失は

です。これくらいなら2SC4408は困るほどの高温にはなりませんし、ほどほどの温度上昇があるのでhFEは常温よりも若干高くなってくれます。

- コレクタ損失=30mA×(5.9V−0.6V)=160mW

当初、2段目のエミッタ抵抗(2.2Ω)はありませんでした。しかし、Part1における試作で最大出力付近で2段目が飽和領域に入ると高周波発振を起こすことがわかったので、安定を確保するためにエミッタに抵抗を入れることにしました。エミッタ抵抗を入れると2段目の入力インピーダンスが高くなるので初段の利得は若干増加しますが、一方で2段目自体には電流帰還がかかってしまうので利得は下がります。

- 4Ω負荷の時の2段目の負荷インピーダンス=(180Ω×608Ω)÷(180Ω+608Ω)=139Ω

- 8Ω負荷の時の2段目の負荷インピーダンス=(180Ω×1.17kΩ)÷(180Ω+1.17kΩ)=156Ω

2段目の入力インピーダンスは、hFE=200だとして以下の式で求められます。

- 4Ω負荷の時の2段目の利得=139Ω÷{(26Ω÷30mA)+2.2Ω}=÷45.3倍

- 8Ω負荷の時の2段目の利得=156Ω÷{(26Ω÷30mA)+2.2Ω}=÷50.9倍

- 2段目の入力インピーダンス={(26Ω÷30mA)+2.2Ω}×200=613Ω

<初段〜2段目のDC動作設計>

初段の役割は、アンプとして十分に高い入力インピーダンスを得ること、負帰還の演算を行うこと、SEPP回路のDC電圧の上下バランスを含むアンプ全体のDC動作条件を決定すること、そしてそこそこの利得を稼いで2段目につなぐことの4つです。

右の回路図は本機のDC動作のエッセンスを抜き出したものです。出力段トランジスタは省略してダイオードのみとした割り切った描き方にしてあります。初段の2SA970は上下ひっくり返った状態でコレクタと2段目の2SC4408のベースとが直結になっています。2段目のコレクタと初段のエミッタに負帰還ループが形成されていますから、典型的な負帰還付き2段増幅回路ということになります。

2SA970のベース電圧に着目してください。12Vの電源から、直列になった10kΩと220kΩと130kΩの3本の抵抗を通って電流が流れています。ざっと計算してみると、

になります。単純計算で、ベース電圧は4.33Vです。実際の回路ではベース電流が割り込みますからこの部分の電圧はもうすこし高くなります。回路図上のベース電圧は4.5Vです。ベース電圧が4.5Vであるとして計算すると以下のようになります。

- 12V÷(10kΩ+220kΩ+130kΩ)=0.0333mA

- 0.0333mA×130kΩ=4.33V

この回路では、電源電圧が12Vでベース電流の割り込みが2μAの時、ベース電圧は4.5Vになります。ベース〜エミッタ間電圧は常に約0.6Vですから、ベース電圧に4.5Vが与えられたならばエミッタ電圧は自動的に5.1Vくらいになります。そこに流れる電流を0.8mAとしてやれば出力段の出口の電圧は5.9Vになってくれるはずです。つまり、出力段の出口の電圧が5.9Vになるようにやりくりをするわけです。

- (12V−4.5V)÷(10kΩ+220kΩ)=0.0326mA=32.6μA ・・・上側

- 4.5V÷(130kΩ)=0.0346mA=34.6μA ・・・下側

- 34.6μA−32.6μA=2μA ・・・上下の電流差(ベース電流)

何故、初段のコレクタ電流を0.8mAとしたのかについては初段のAC動作設計のところ(後述)で説明します。手元にある2SA970のhFEを実測したところ、BLランクで360〜650にばらつきました。その値を使ってベース電流を計算すると、

となりますので、2μAだとして設計したわけです。もっとも、ブリーダー電流はベース電流よりもはるかに大きな値(30μA以上)なので、hFEが変動してベース電流値が少々変化しても本機の動作に与えるインパクトは全く無視できます。

- 0.8mA÷360〜650=2.22〜1.23μA ・・・初段のベース電流

さて、2段目の2SC4408が設計通りの動作をした時のコレクタ電流は約30mAでした。もうすこし丁寧に計算すると以下のようになります。

エミッタ側に2.2Ωが入れてありますから、2SC4408のエミッタ電圧は0.065Vです。2SC4408に約30mAのコレクタ電流を流した時のベース〜エミッタ間電圧は実測で0.64Vくらいです。この2つを足した約0.71Vが2SC4408のベース電圧になります。そして、この電圧は2SA970のコレクタ負荷抵抗(1.1kΩ)となりますので、1.1kΩに流れる電流は0.65mAです。

- (12V−5.9V−0.6V)÷180Ω=30.5mA ・・・180Ωに流れる電流

- 30.5mA−0.8mA=29.7mA ・・・2SC4408のコレクタ電流

2SA970のコレクタ電流は0.8mAのはずですから0.65mAでは0.15mA足りません。この0.15mAは2SC4408のベース電流です。

- 0.065V+0.64V=約0.71V

- 0.71V÷1.1kΩ=0.65mA

この回路は非常に強いDC帰還がかかるため、初段のベース電圧がゆらがない限り回路全体のDC動作条件はとても安定しています。半導体による2段増幅回路の基本中の基本ともいえる回路です。

- 29.7mA÷200=0.15mA

- 0.65mA+0.15mA=0.8mA

工事中

<初段のAC動作設計>

まず、回路図から初段の利得を計算してみましょう。コレクタ負荷抵抗が1.1kΩで、そこに2段目の入力インピーダンス613Ωが並列に加わります。一方で、エミッタとアースの間には100Ωが割り込んでいます。これをもとに利得を求めると以下のようになります。

たったの3倍しかありませんが、2段目の入力インピーダンスが低いので、コレクタ負荷抵抗の値を大きくしても利得はあまり増えません。エミッタ側の100Ωは負帰還定数を構成するためと、初段の入力インピーダンスが低くならないための2つの役割があります。初段の入力インピーダンスがどれくらいであるか計算してみましょう。

- (1.1kΩ×613Ω)÷(1.1kΩ+613Ω)=394Ω ・・・初段負荷インピーダンス

- 394Ω÷{100Ω+(26Ω÷0.8mA)}=2.97倍 ・・・初段利得

実際にはベース回路の130kΩと220kΩが並列になるので、入力インピーダンスがもう少し低い値になります。さて、この値は無帰還の時のもので、負帰還をかけると入力インピーダンスは変化します。本機の回路では、負帰還回路である1.1kΩと100Ωで分圧された出力信号が初段のエミッタに戻ってきます。エミッタは接地されているわけではなく、帰還された信号の上に乗った格好になるので、このような回路では負帰還量が多いほど入力インピーダンスは高くなります。

- {100Ω+(26Ω÷0.8mA)}×400=53kΩ ・・・初段入力インピーダンス(2SA970のみ)

負帰還をかけた時にどれくらい入力インピーダンスが高くなるかですが・・・・

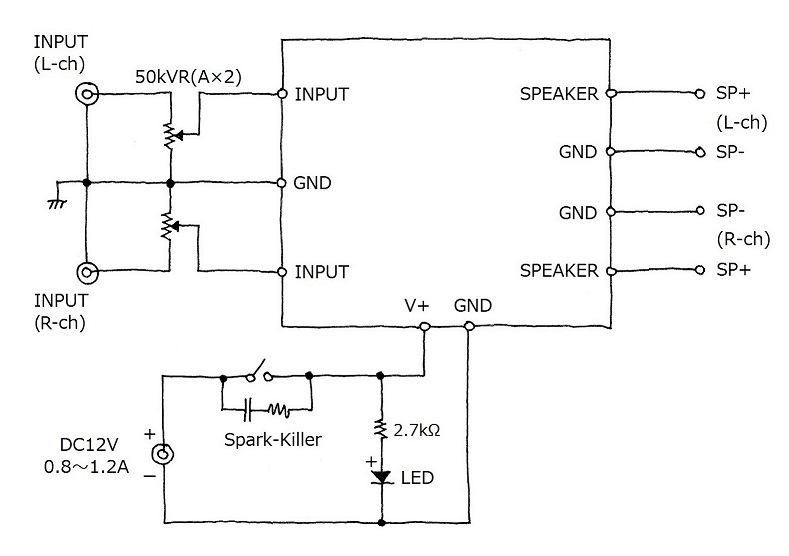

<電源回路>

電源回路は実に簡素です。使用したスイッチング方式のACアダプタ(秋月電子通商で販売されているもの)は何種類もありますがいずれも残留リプルが少なく、定電圧性能も優れているのでこのような電源回路でも十分に機能してくれます。全消費電流は、無信号時で0.2A、最大出力時で0.4A(8Ω負荷)、0.6A(4Ω負荷)ですので、1AクラスのACアダプタで足ります。電源電圧は精密に12Vでなくてもさしたる問題は生じません。11V〜13Vくらいの範囲であれば設計を変更しなくても動作しますが、11Vよりも低い電圧では最大出力の低下が目立ちますし、13Vよりも高い電圧では2段目および出力段の消費電力が増加して温度が高くなりすぎます。ACアダプタの性能が良くても左右各チャネルの電源とアースの間に入れてある3300μFは省略することはできません。何故かというとSEPP回路では、スピーカーを駆動する信号電流がまるごと電源回路の中を流れるからです。電源は、アンプが動作するための電力を供給するたけでなく、信号電流の通り道という役割も担っています。

電源を左右チャネルに振り分けている1Ωの抵抗は3300μFとセットでフィルタを構成し、反対チャネルからの信号の漏れを低減する役割と、電源のスイッチングノイズを低減するという2つの役割があります。3300μFの容量のリアクタンスは、計算上は10Hzでは4.8Ω、100Hzでは0.48Ω、1kHzでは0.048Ω、10kHzでは0.0048Ωということになりますが、現実にはESRが0.05〜0.07Ωくらいあるのでこの値を下回ることはありません。また、10kHz以上ではインダクタンス成分のために上昇しはじめます。このフィルタがそこそこ機能する帯域は200Hz〜200kHzくらいです。

パワーアンプの電源回路に1Ωという抵抗を割り込ませて大丈夫なのか、パワーダウンの原因にならないかと思われるでしょう。このアンプのチャネルあたりの消費電流は、無信号時で0.1A、最大出力時で0.2A(8Ω負荷)、0.3A(4Ω負荷)ですから、1Ωにおける電圧降下は無信号時に対して最大でも0.2V程度にとどまります。また、この1Ωを除去すると電源ON時に2個の3300μFを充電するための突入電流のためにACアダプタの保護回路が働いてしまって正常な電圧が出なくなることがあります。同じ理由で、3300μFの値を欲張って6800μF以上に増やしても同じ問題が生じます。

初段ベース回路に供給する電流側には10kΩと100μFによるフィルタが入れてあります。これがないと電源側に生じた電圧変動が初段ベースに入力されてしまいます。また、電源ON直後のポップノイズ低減にも一役買っています。

LED点灯回路は抵抗一本です。緑、黄、赤の一般的なLEDは4mA前後の電流でほどよい明るさになり、動作時の順電圧は1.7V〜1.9Vです。電源電圧が12Vで順電圧が1.8Vだとすると以下のようになります。

個人的な趣味として明るすぎるのは好きでないので、2.7kΩとしてあります。

- 12V−1.8V=10.2V ・・・降下電圧

- 10.2V÷4mA=2.55kΩ ・・・4mAとなる制御抵抗値

つづく・・・