基板パターン改良レポート

このレポートは、トランジスタ式ミニワッターPart5 19V版の基板パターンの改良に関する詳しい解説です。オーディオアンプや電子機器で大切なのは配線と実装です。どんなに優れた回路設計であっても実装がダメならば設計どおりの性能は出ません。特にプリント基板はそれが難しいため、基板パターンの設計には知恵がいります。基板パターンの設計ひとつで性能が大きく変わってしまう例として、みなさんの自作の参考にしていただけたら幸いです。

<改訂版のきっかけ>

トランジスタ式ミニワッターPart5 19V版は、これまで製作してきたトランジスタ式アンプの中では出色の出来で、2017年お正月早々から我が家のメインシステムとして活躍しはじめています。しかし、測定データにちょっとひっかかることがあります。それは右のグラフで、左右チャネル間クロストークの測定データです。

このアンプは左右共通の擬似±電源を使っているため、宿命的に低い周波数ほど左右チャネル間クロストークは悪くなります。しかし、100Hz〜10kHzあたりでは右下がりに良くなる傾向になり、さらに高い周波数では浮遊容量による飛びつきの影響で右上がりになるのが正常です。

ところが実測してみると100Hzから10kHにかけて水平に近くなっており、最低値は-76dBあたりになっています。-76dBは0.00016倍ですから、測定信号電圧が1Vだとするとその電圧は0.16mVすなわち160μVが観測されたことになります。

左右チャネル間クロストークが水平になるというのは周波数に依存しない要素、すなわち残留ノイズが大きいかあるいは周波数に依存しない抵抗性の原因によって反対チャネルの信号が漏れていることを意味します。このアンプの残留ノイズはせいぜい数十μVのはずなので160μVも出ているということは反対チャネルから漏れた信号が原因ではないかと考えます。

そこで残留ノイズの大きさをチェックしてみます。歪率特性のグラフからはそのアンプの残留ノイズの大きさがわかります。グラフの左端の右下がりの直線部分に注目します。この部分は歪み成分ではなく残留ノイズがほとんどを占めますからこの値から残留ノイズの大きさを知ることができます。0.001Wの時で0.026%くらい、0.007Wでは0.01%くらいです。ところで、8Ω負荷で0.001Wと0.006Wの時の信号電圧は以下の計算で求められます。

√(0.001W×8Ω)=0.0894V

√(0.007W×8Ω)=0.237V0.0894Vの0.026%は23.2μV、0.237Vの0.01%は23.7μV、すなわちこれが残留ノイズの大きさです。とりあえず23μVということにしておきましょう。

23μVというのは1Vに対して-92.7dBにあたります。もし、左右チャネル間のクロストークが全く生じていない理想的な状態だったら、最初のグラフでは-92.7dBのところで底を打つはずです。しかし、実際にはそうはならずに-76dBあたりが下限であり、160μVもの信号が存在するということは、犯人は残留ノイズではないことを意味します。

<原因の模索>

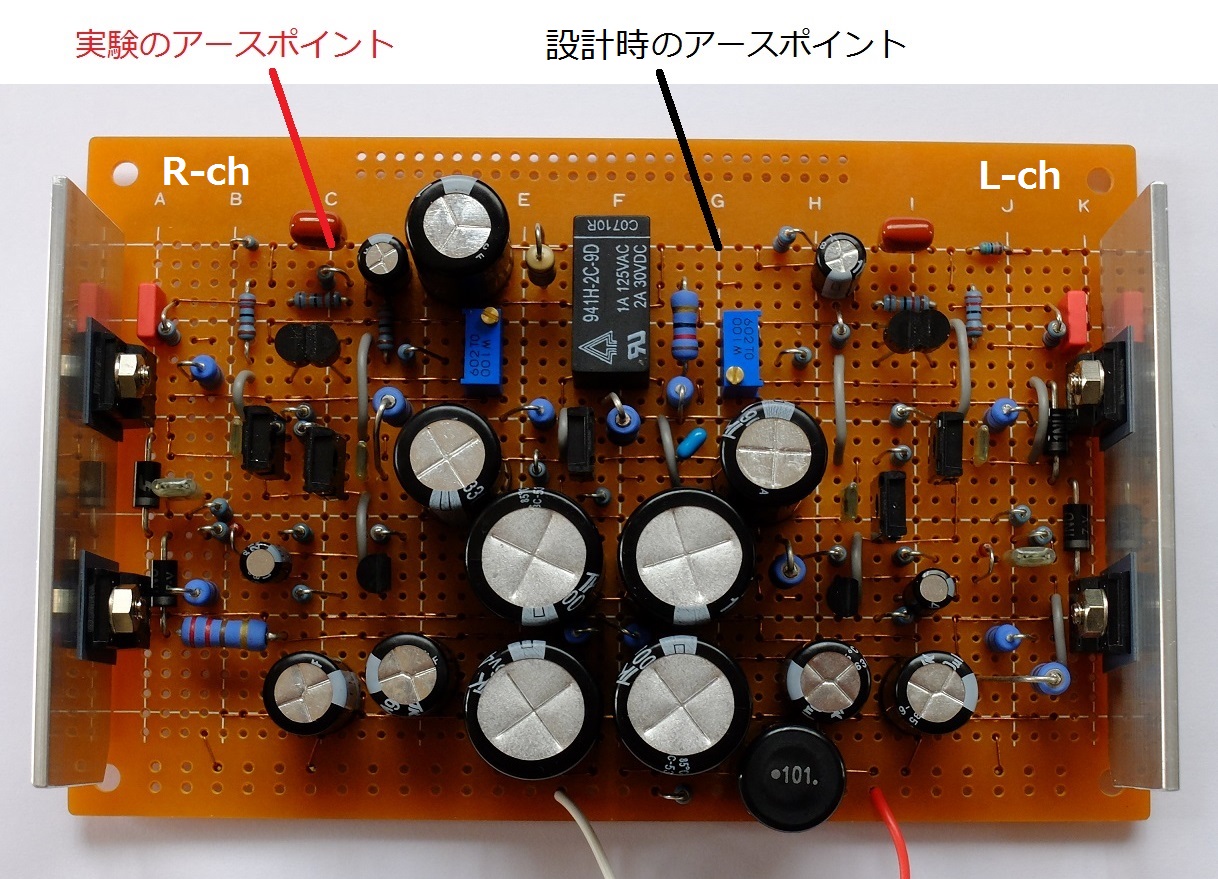

考えられる原因としては、プリント基板の銅箔や使用したジャンパーの抵抗成分による、主にアースラインで生じた共通インピーダンスが有力候補です。プリント基板の銅箔は35μの薄さですから1mm幅では0.035sqしかなく、0.035sqの銅箔は10cmで0.05Ωもの抵抗があります。これは通常では決して使わないくらい細い線材に該当します。ジャンパーで使用した0.28mm径の銅線は0.062sq、0.35mm径は0.096sqですので銅箔よりはましですが、十分に太いとは言えません。そこでそれを確かめる実験をしてみました。やり方は以下のとおりです。入力側のアースポイントは基板のほぼ中央の黒い線として設計しましたが、意図的にR-ch側にずらしてみたのです(赤い線)。このようにすると、R-ch側の領域のアースラインで生じた電位差がL-chに現れるのではないかと思ったからで、その結果が右のグラフです。最初のグラフではほぼ重なっていた赤・青の線が見事に離れてしまいました。R-chの信号は大量にL-chに漏れ出していますが、L-chの信号のR-chへの漏れは逆に減少しています。まさに予想どおり、どんぴしゃでした。

<何が起きたのか・・・その解説>

問題を見きわめるポイントは、スピーカーを駆動する信号電流の帰り道の経路です。スピーカーからに戻ってきた信号電流は、プラス電源とマイナス電源それぞれの4700μFのコンデンサに帰ります。話を簡単にするために追加した1000μFの存在は今は考えないことにします。下図は、R-chのスピーカーを駆動する信号電流の帰り道を黒い線で表しています。アースラインは網目状になっていますが、ざっと計算するとスピーカーから戻ったポイント(P点)から4700μF(S点)までの平均距離は約3cm、その部分の線材の太さの合計は約0.23sqなので、抵抗値を求めると2.25mΩになります。1Vの出力が8Ω負荷を流れる信号電流は、1V÷8Ω=0.125Aですから、ここで生じる電位差は、0.125A×2.25mΩ=0.28mVです。問題は、Q点〜R点に生じる電位差なのでこれを概算してみます。銅箔の長さの比率からざっと2/16なので、0.28mV×2/17=0.033mVとなります。

実験では、左右チャネル共通の入力の基準となるアースポイントをQ点としたので、L-chの入力信号にはさきに求めたR-chの0.033mVが重なることになります。このアンプの利得は約6倍ですからスピーカー端子から0.03mV×6=0.18mV(180μV)が出てくる計算になります。実測は140μVでしたが、無視した1000μFを考えに加えると大体計算どおりになります。

逆に、R-ch側からみると、入力の基準となるアースポイントがL-chから遠く離れたためにL-chの信号電流の影響はほとんど受けなくなりました。それでL-chの信号のR-chへの漏れは減少したわけです。これで実験で起きた現象の説明がつきました。

この実験からわかったことは、スピーカーを駆動する電流と基板パターンの抵抗成分によって生じる電位差はあなどれないということです。この基板パターンでは、左右両チャネルそれぞれのスピーカーからのリターン電流が基板全体にわたって網目状に錯綜して流れることで、入力の基準となるアースポイントをどこに置いても反対側チャネルの信号の混入が発生し、ゼロになるポイントは存在しないことがわかります。

この問題は設計当初から予想はしていましたが、プリント基板を使う限り不可避だという諦めと、アースラインを基板全体に張り巡らせることで事実上抵抗成分が無視できるくらいになるだろうと思っていました。確かに、-70dB台という値は性能的には十分だと思いますが、原因がわかってしまった以上はなんとか改良したいと思うのです。

<問題解決の方向>

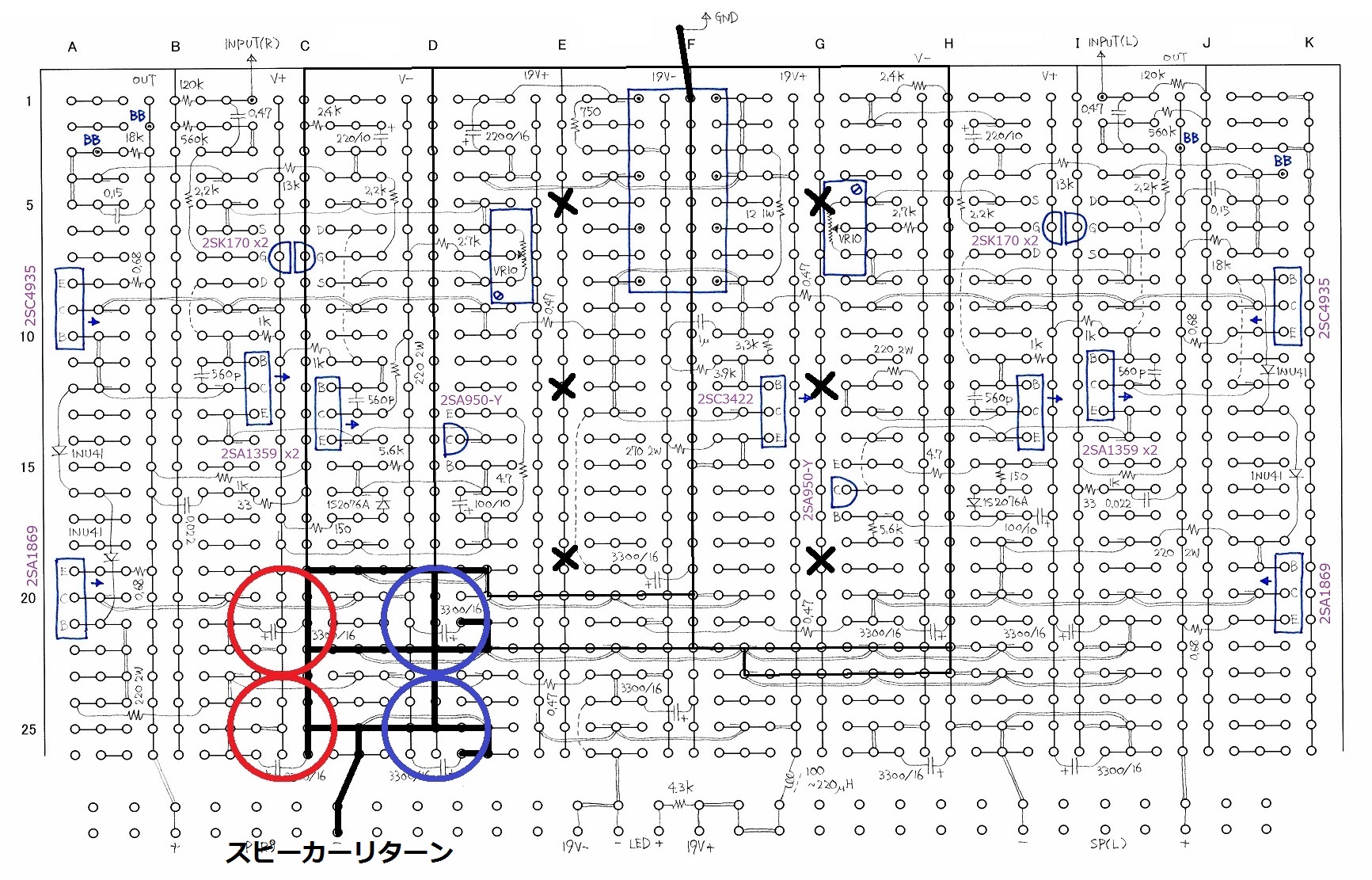

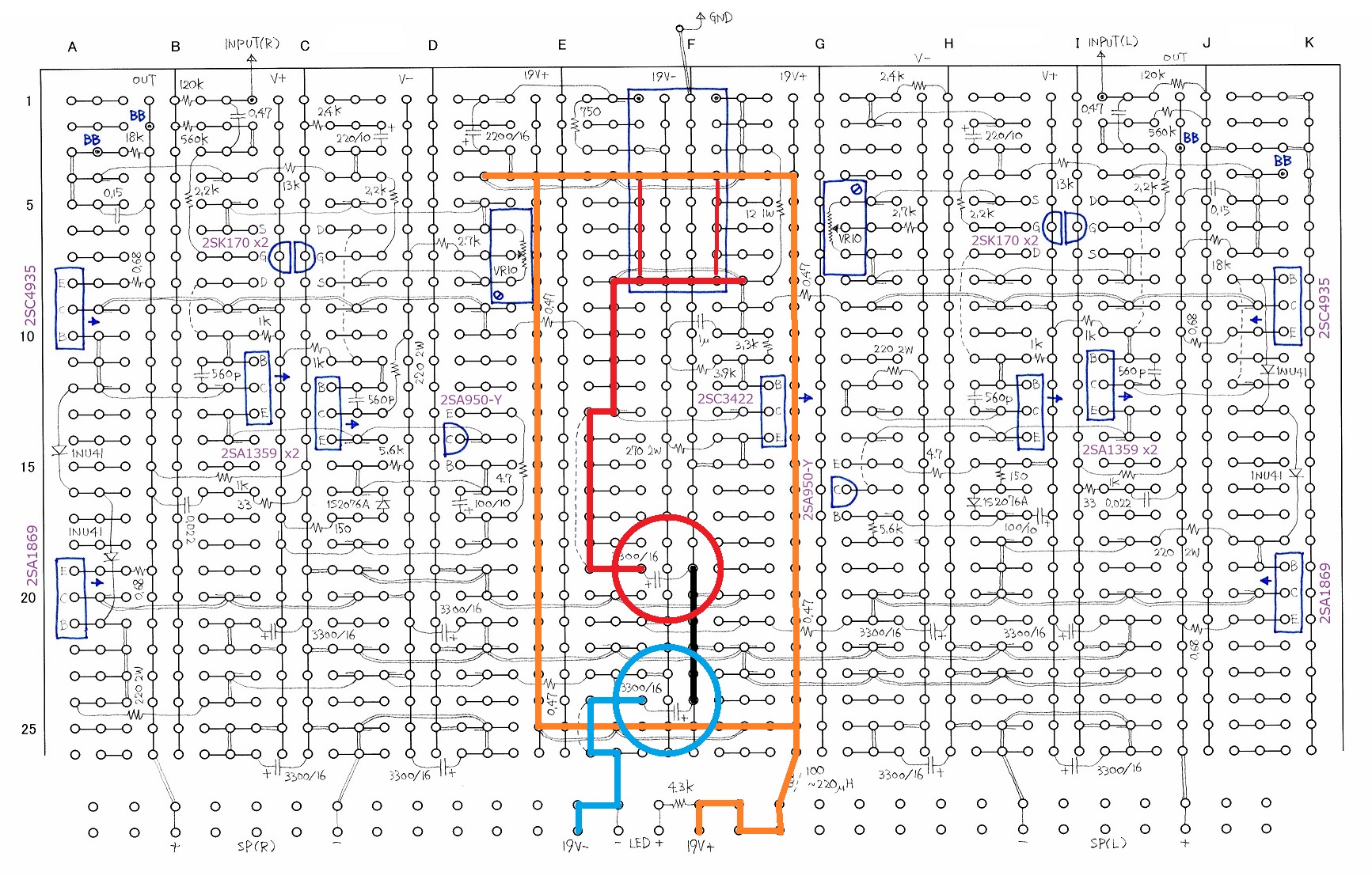

根本原因として考えられるのは、(1)スピーカーからのリターンと電源コンデンサが離れている、(2)スピーカーからのリターン電流が入力付近のアースラインに流れている、の2点です。この2つを解決すればこのアンプの100Hz以上の左右チャネル間クロストークはかなり改善されるだろうと思います。下図が改訂した基板パターンです。スピーカーからのリターンと電源コンデンサは至近距離に配置しました。×印のラインにはスピーカーからのリターン電流は全く流れないようになっています。スピーカーからのリターン電流の迂回は完全にゼロではありませんが、相対的にみれば無視できるくらいに減らすことができています。入力の基準となるアースポイントはできるだけニュートラルな位置のF列から出したいのですが、あいにくリレーが邪魔をして穴がありません。そこでジャンパーで引き出すようにしました。

その結果が以下のデータです。思惑通りのグラフになり、ほぼ目的を達成しました。メデタシ、メデタシ。

<その他の改良>

改訂版の基板パターンはほかにもいくつか意味のある改良がなされました。赤い丸と水色の丸は左右共通電源の2個の3300μFのコンデンサで、それらをつないでいる信号ループを構成するのが赤い線と黒い線と水色の線です。この2個のコンデンサが有効に機能するためには、直列になった信号ループが冗長にならずDCRが低いことが条件です。しかし、初版(左側)は赤・黒・水色の線の総延長がかなり長くなっています。部品の配置の都合でこうなったわけで、「ないよりはずっとまし」くらいに思って割り切っていました。改訂版(右側)では、赤・黒・水色の線の総延長のDCRが初版のほぼ1/3になりました。しかも、赤い線の半分は0.18sqのビニル線なので長く見える割にはDCRは低いです。

もうひとつは、橙色の線です。これはDC19Vのプラス側でACアダプタからの供給でリレーまでの線路です。ここにはプラス側の総電流が流れるのですが、初版ではストリップが1列しかないためジャンパー線を重ねて補強する仕様でした。しかし、これが曲者で折り曲げる位置を間違えると他のジャンパーと接触事故を起こします。改訂版では、ストリップを2列に増やすことで補強しなくてもいいようになり、余計な作業がなくなってすっきりしました。性能的には変化はありません。