2SC1815のデータシート

部品メーカーの多くはWebサイト上でデータを公開しています。これらのデータはアマチュアのアンプビルダーのためにあるのではなく、製品メーカーの設計エンジニアのためにあります。部品のデータがないと製品の設計はできません。部品メーカーとしては自社の部品をいろんなメーカーの製品で使ってもらいたいですから、そのためには設計エンジニアの便宜をはかることが重要です。そうした事情から部品メーカーはどんどん設計で必要とされるデータをWebで公開するようになったのです。これを最初にやったのはナショナルセミコンダクター社だったと記憶します。それまでは、トランジスタのデータは印刷されて分厚い本になって売られていました。1975年頃、私も2SA836や2SC1345のデータが欲しくて、そういう本を神田の古本屋で購入したことがあります。この章の教材として使っている2SC1815(東芝製)のデータのpdfファイルはこちら・・・2SC1815データシート

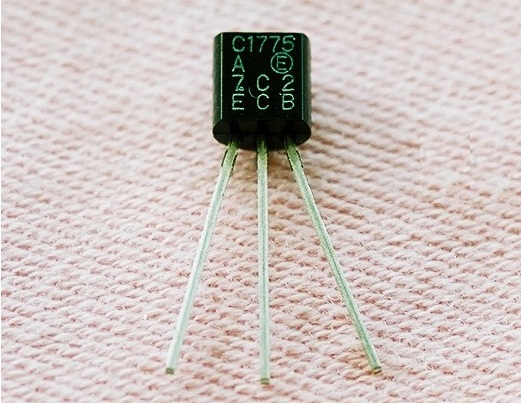

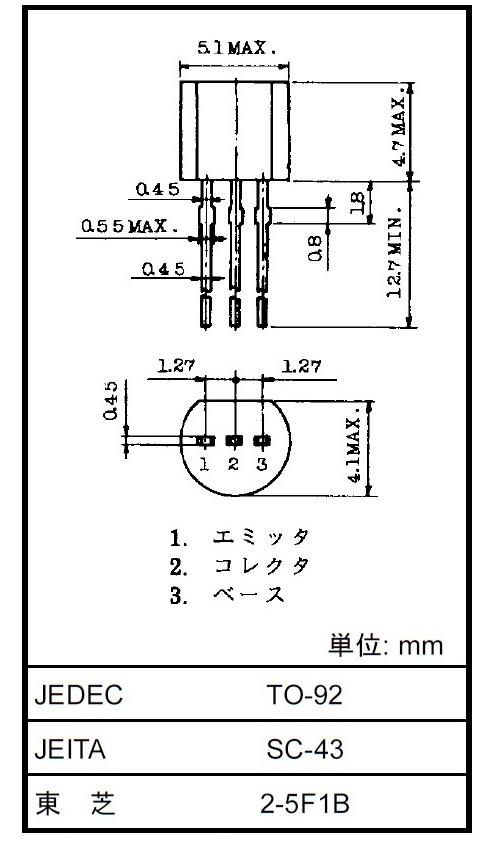

形状

トランジスタは用途ごとに実にさまざまかたち、大きさのものがあり、古いものほど面白い形状のものがありましたが、時代とともに画一化されてきています。2SC1815の形はTO-92と呼ばれる最も標準的な規格です。小型半導体のほとんどがこの形状だといっていいくらいポピュラーな形状です。2SC458や2SC1345のように、登場した時は四角い形状だったのに、ある時期にTO-92に変更されたものもあります。右図上側は2SC1815の印字面を見ている状態で、右図下側は底面から見ている状態です。上から見た図だと勘違いする人が多いみたいで、接続ミスのトラブルが絶えません。接続は、印字面に向かって左から「エミッタ(E)」、「コレクタ(C)」、「ベース(B)」です。

トランジスタの3本足の順序ですが、一般的に中央を「コレクタ(C)」にするというルールがあります(※)。しかし、左右どちら側に「ベース(B)」や「エミッタ(E)」を配置するかは決まりがありません。例外はたくさんありますので思い込みは禁物です。トランジスタを使う時は、必ずデータシートで確認してください。

※1960年代、トランジスタが登場した初期の頃の足の配列は、回路図と同じように「C-B-E」の順序で、コレクタのところに印がついていました。日立のトランジスタにはご丁寧に「ECB」と印字されていたものもあります。

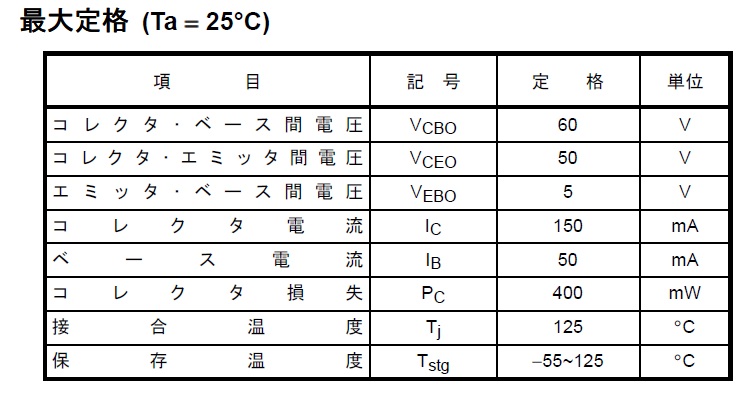

最大定格

データシートの最大定格の冒頭部分にTa=25℃と書いてありますが、この「Ta」というのは周囲温度のことです。半導体の温度特性や最大定格はTa=25℃を基準にしてデータを表示するという一般的な約束があります。この最大定格のデータは周囲温度が25℃の時のものですので、周囲温度がもっと高い場合は条件が変わりますよ、という意味です。しかも、十分な通風が得られるという条件なので、このデータ一杯まで設計していいわけではありません。25℃というと私たちの感覚でいうと低めの気温ですが、これは緯度が高く冷涼な欧米を基準に定められたためです。

耐圧に関するものは3つあります。もっとも重要なのはコレクタ・エミッタ間電圧(VCEO)です。コレクタ・ベース間電圧(VCBO)と同じか若干低めなので、これが定格オーバーにならないように注意して設計します。一般的な考え方として、電源電圧がコレクタ・エミッタ間電圧(VCEO)よりも高くならないようにします。こうしておけば、回路内でいかなる不具合が生じても耐圧オーバーにはなりえないからです。しかし、常にすべてのトランジスタの耐圧が電源電圧よりも高いものを選べるとは限りません。そのような場合は、回路の性質や挙動、特に電源ON/OFF前後の電圧変動をよく考えて耐圧を超える瞬間がないように安全設計をこころがけます。そのような設計をした場合は、思わぬ配線ミスや予想外のトラブルが生じた時に、このトランジスタが耐圧破壊する可能性を意識しておく必要があります。

エミッタ・ベース間電圧(VEBO)は、エミッタを基準にしてベース側にかかるマイナス側の耐圧のことをいいます。エミッタ・ベース間の逆耐圧は一般的に5Vくらいが表記されていますが現実にはもう少し高い電圧まで大丈夫のようです。エミッタ・ベース間に定格を超える逆電圧がかかってダメージを受けると、直流電流増幅率(hFE)がガタッと低下したまま元に戻らなくなります。トランジスタとしてはなんとなく動作するので気づかないこともありますが、電気的特性は極端に低下しています。

トランジスタが正常に動作している時はベース〜エミッタ間には順電圧で約0.6Vが生じているので問題はないのですが、ベース側に大きな振幅の信号が入力されてベースがマイナスになった時などにこの耐圧が問題になります。たとえば、エミッタが交流的にアースされているような回路で、ベースに非常に大きな信号が入力されると、エミッタ・ベース間電圧が定格を超えてしまう瞬間ができます。たとえば、エミッタフォロワ回路で、出力側がショートした状態で信号が入力された場合が該当します。このことについては、章をあらためて解説することにします。

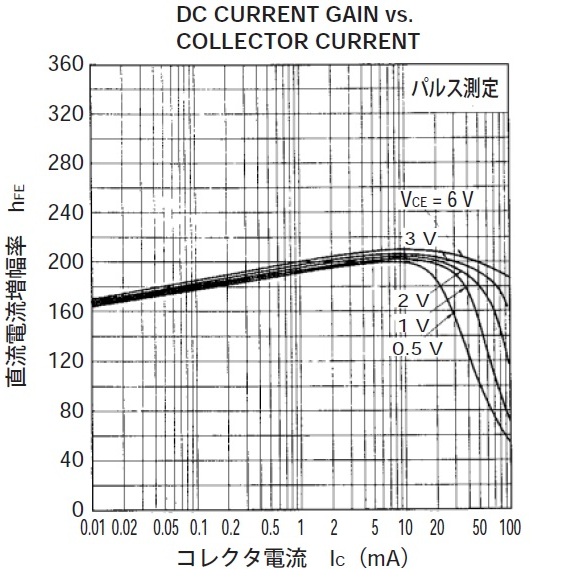

コレクタ電流(IC)は、コレクタ(〜エミッタ間)に流せる最大電流です。前章で詳しく説明しましたが、現実的にはコレクタ電流が大きくなるとhFEが低下してまともな増幅作用をしなくなるので、そのあたりの電流値をもって最大定格にしているようなところがあります。2SC1815で、hFEが低下しないコレクタ電流の最大値は、条件にもよりますが10mA〜150mAくらいのどこかになります。

ベース電流(IB)が問題になるような使い方はオーディオ回路ではまずありませんので、気にしなくていいでしょう。

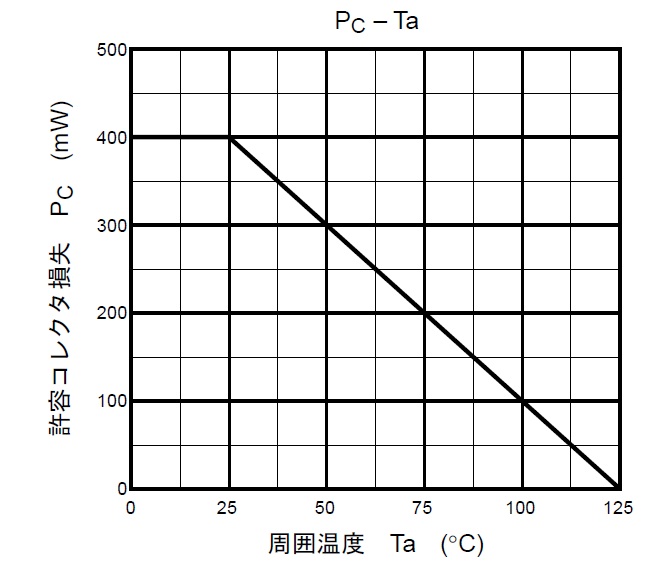

コレクタ損失(PC)は温度上昇に直接的に関係するので、トランジスタ回路の設計ではきわめで重要なファクターです。データシートの3ページ目に下図のグラフがあります。これを見ると、周囲温度が25℃の時のコレクタ損失の最大許容値は400mWですが、周囲温度が75℃になると半分の200mWまで減ってしまいます。実際の設計ではある程度の余裕を持たせますので、室温で動作させる場合、ぎりぎりで200mW、できれば150mWくらいを上限にするのが無難です。これくらいの動作になると、壊れはしなくても相当な高温になっています(とてもじゃないが手では触れないくらい熱い)ので、諸特性はかなり変化していると考えなければなりません。半導体を高温で使う場合は、温度特性について格別の考慮が必要になってきます。そこのところが高温でも特性がほとんど変化しない真空管を異なります。

接合温度(Tj)は、ジャンクション温度とも呼び、半導体の接合部(核心部)の温度のことをいいます。接合部の温度が最大定格を超えると破壊に至りますので、半導体の温度管理はひたすら接合部の温度が定格オーバーにならないように設計し、冷却に心を砕くわけです。上の図で、Taが125℃の時、コレクタ損失がゼロになっています。周囲温度が125℃になったらもうこれ以上温度は高くできないわけですから、許容されるコレクタ損失はゼロになります。しかし、私たちは接合部の温度を直接測ることができません。そこで、周囲温度やコレクタ損失を使って間接的に接合部の温度が安全値を超えないよう工夫するわけです。

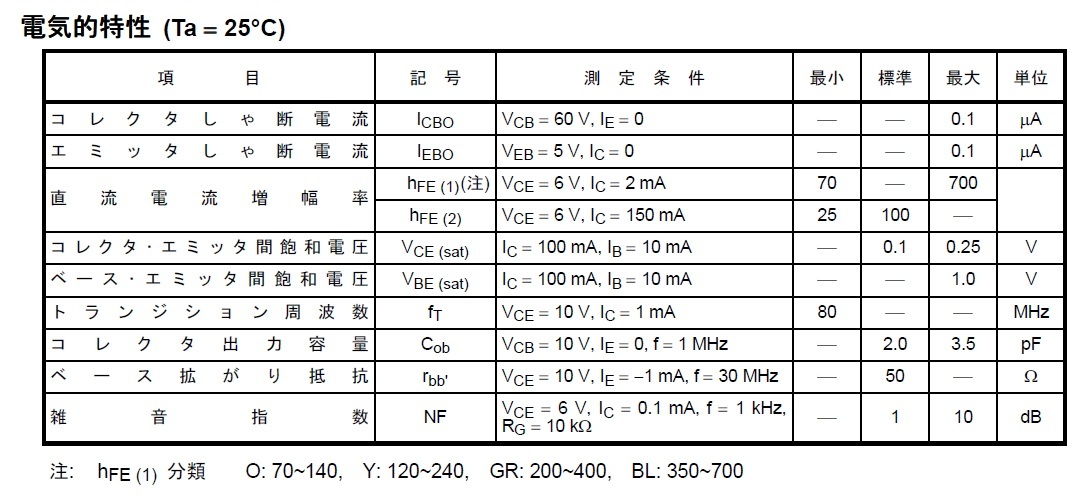

電気的特性

トランジスタの電気的特性には非常に多くの要素がありますが、データシートにはそのトランジスタの用途に合わせて必要なものを選んで記載してあります。以下に、オーディオアンプや一般的な電子回路の設計で考慮する必要のある項目を選んで解説します。

直流電流増幅率(hFE)が何であるかはすでに説明しましたね。上の表をみると、最小が70で最大が700なんていうことになっています。トランジスタのhFEは、製造してみないことにはどれくらいの値になるかわからないのです。しょうがないので、とりあえず作ってみてから実際に測定して、値の範囲ごとにランク分けして出荷するという方法を行います。ちなみに、2SC1815のhFEの分類は以下のとおりです。

勘の良い方は、O、Y、GR、BLが色を表す文字であることに気づかれたと思います。このようにランク分けしたとしても、上限と下限で2倍もの開きがありますから、トランジスタのhFEはなんていい加減なんだろうと思います。Yランクを買ってきても、hFE値は120から240まであるわけですから。ちなみに、Yランクの場合、実測してみると流石に130以下は1個もなく、また225以上もみつかったことがありません。

- Oランク・・・70〜140

- Yランク・・・120〜240

- GRランク・・・200〜400

- BLランク・・・350〜700

注意していただきたいのは、各ランクごとの範囲の中でまんべんなく分布してはいないという点です。2SA1015-GRの場合、実測してみると210〜230くらいの範囲に集中していて300以上のものはまだお目にかかったことがありません。コンプリペアの2SC1815-GRでは、260〜350くらいのものが多く240以下のものは滅多にありません。

下図左はhFEの特性データです。2SC1815は、広い範囲にわたってhFEが一定であるという特徴を持っています。一般に、hFEはコレクタ電流が少なくなるにつれて徐々に低下するものですが、2SC1815は100μAでも低下がみられません。下図右は2SC1815とほぼ同等でNECの2SC945のデータですが、こういう風にコレクタ電流が少なくなるほどhFEが低下するというのが一般的です。データで比較すると2SC1815の方が直線性が良いと勘違いする人がいますが、hFEの平坦さと増幅回路に組み込んだ時の歪の大きさは関係ありません。同じバイポーラトランジスタである限り、2SC1815も2SC945もどちらもたっぷりと歪んでくれます。

補足しておきますと、微小コレクタ電流の領域では、NPNトランジスタ(2SC、2SD)よりもPNPトランジスタ(2SA、2SB)の方がhFEの低下が目立たないという傾向もあります。コレクタ電流が多い領域では必ずhFEは一気に低下します。この問題については前ページにデータを元にした詳しい説明がありますのでそちらをご覧ください。

←2SC1815 2SC945→

コレクタ・エミッタ間飽和電圧(VCE(sat))は、コレクタ〜エミッタ間電圧がぎりぎりの状態でどれくらい低い領域まで動作するかを表したものなので回路設計上重要なデータです。特に、大電流動作が要求されるパワーアンプや、ポータブルオーディオなどで非常に低い電源電圧で動作させたい回路では、このデータを考慮しなければなりません。上のグラフおよび下のの中に「IC/IB=10」という記述があります。つまりhFEが10になる時のデータというわけですが、10以下ともなると実用範囲外ですので、まあ、極限状態と思ってください。そういう数字なので0.1V以下までトランジスタとして十分に機能すると思ってはいけません。hFEが低下しないためには1V〜3Vくらいが必要です。それでも、パワーアンプの出力段で、最大出力時のクリップ状態ではこんな領域まで動作が及んでいます。

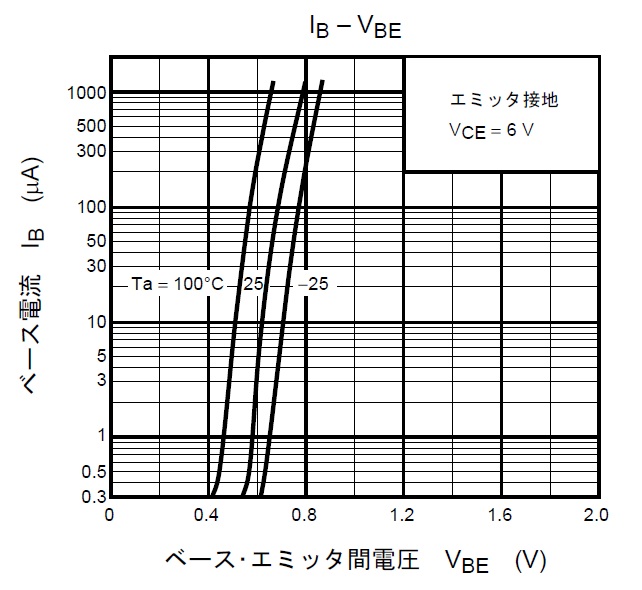

ベースエミッタ間電圧(VBE)は、動作中のトランジスタのベース〜エミッタ間に生じる電圧のことです。ベースエミッタ間飽和電圧(VBE(sat))というのもありますがこれはあまり使いません。この電圧は一般に「だいたい0.6V」として知られていますがベース電流依存性を持っており、ベース電流が多いほどベースエミッタ間電圧高くなります。コレクタ電流ではなくベース電流で決まりますので、同じコレクタ電流で動作させた場合でもhFEが異なればベースエミッタ間電圧(VBE)も違ってきます。

ベースエミッタ間電圧は非常に強い温度依存性があり、温度が1℃高くなるごとに-2mV変化します。50℃の温度上昇が生じると-0.1Vも変化してしまうのです。左下の図で100℃と25℃と-25℃とでかなり違う様子がわかります。このことは、パワーアンプなどで深刻な熱暴走の原因になります。トランジスタ回路では、ベースエミッタ間電圧(VBE)の温度特性をうまく打ち消して安定した動作をするような工夫(温度補償という)が必要になってきます。

右上のデータは、4種類のNPNトランジスタについてそれぞれ数本ずつ精密に測定したデータです。対数グラフにすると非常にきれいな電流依存性があることがわかります。コレクタ電流で表記していますので、hFEが異なれば結果は微妙に分かれています。

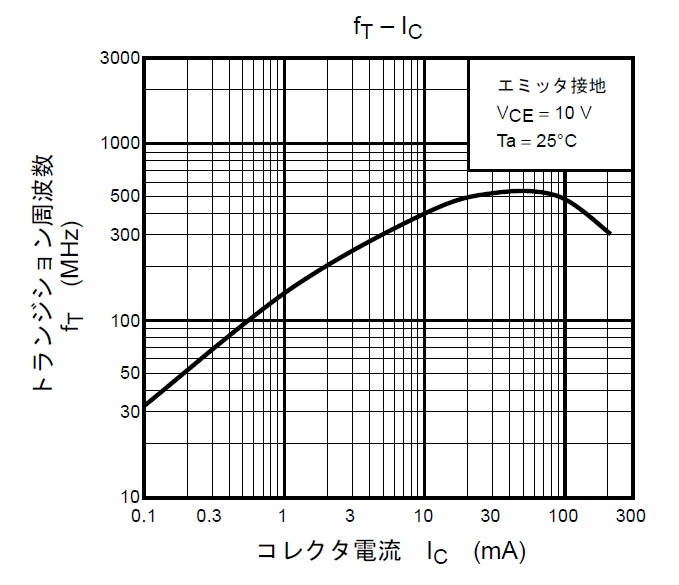

トランジション周波数(fT)については、ここで説明するのがいいかどうか迷っております。何故かというと、オーディオアンプの初歩設計のガイドとして説明する意味があまりないからです。トランジション周波数とは、簡単にいうとトランジスタが増幅しなくなる(増幅率が1になる)周波数なのですが、そう言われてもなんとなくわかったようなわからないような、何をどうすればいいのかわからないですね。それに2SC1815のfTはコレクタ電流=1mAの時で100MHz以上ですから、オーディオ帯域とはちょっとレンジが違いすぎます。興味がある方は、「トランジション周波数 利得帯域幅積(GB積)」の二語で検索してみてください。

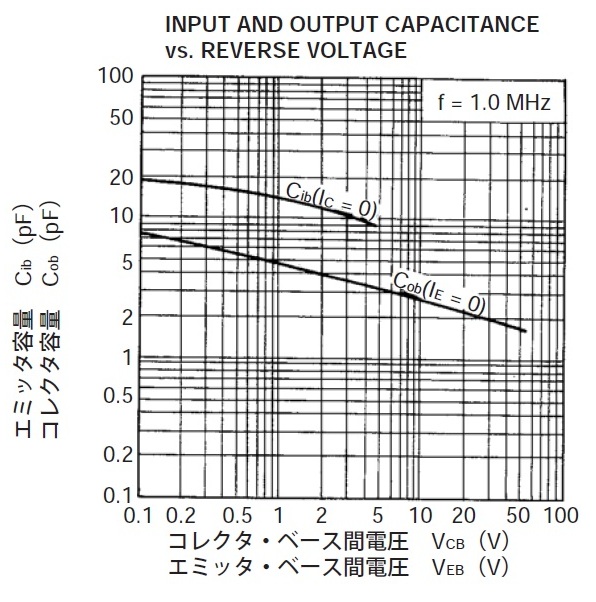

コレクタ出力容量(Cob)は、「ベース接地増幅における出力容量」の略ですが、ひらたくいうとコレクタ〜ベース間容量のことです。真空管でいうとCg-pにあたります。つまり、コレクタとベースの間に存在する見えないコンデンサのことです。こう書くとちょっと勉強された方であれば「ミラー効果」という言葉が思い浮かんだのではないでしょうか。コレクタ出力容量は増幅回路として使った時の高域側の帯域特性を決定づける重要な要素であるわけです。2SC1815のデータシートにはCobデータ特性図がありませんので、2SC945のものを借りてきました(下図)。ご覧のとおり、コレクタ出力容量はベース〜コレクタ間電圧に対して強い依存性があります。オーディオ回路で大きな信号を扱った場合、信号の振幅の変化とともにコレクタ容量も変化するため、オーディオアンプではできるだけコレクタ容量が小さいトランジスタが好まれる理由がここにあります。またコレクタ容量を小さくしたければベース〜コレクタ間電圧を高くすればいいということもいえます。

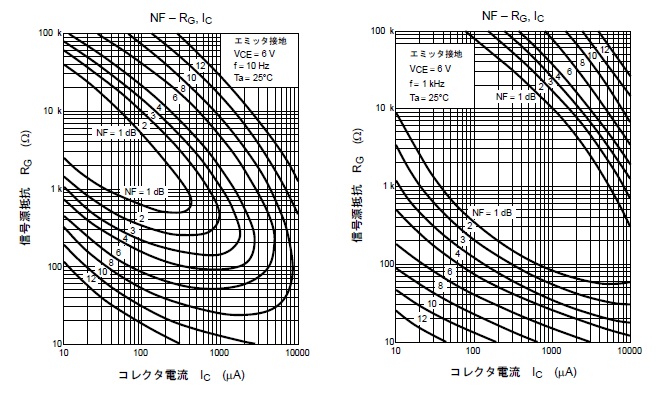

雑音指数(NF)は、Noise Figureの略で、トランジスタから出る雑音の大きさを表したものです。dBという単位で表し、値が小さいほど低雑音です。2SC1815の雑音特性図は公開されていませんので、2SC2240のものを借用して説明します。トランジスタから出る雑音は、数百Hz以上ではほぼ一定ですが、数百Hz以下ではどんどん増加する性質があります。またコレクタ電流が少ないほど雑音は減る傾向があります。さらに、信号源インピーダンスの影響を受け、これらの組み合わせによって雑音指数は変化します。その様子を表したのが下の2つの図です。1kHz(右図)よりも10Hz(左図)の場合の方が雑音指数が小さい領域が狭くなっています。

この図をみると、信号源抵抗が5kΩくらいでコレクタ電流が30μAくらいの時(NF<1dB)最も低雑音になるように見えます。しかし、実際に回路を組んでみると信号源抵抗が50Ωでコレクタ電流が1mAの時(NF=6dB at 10Hz)の方が圧倒的な低雑音になります。何故こんなことが起こるかというと、雑音指数の表現法に落とし穴があります。雑音指数でいうdBはある信号源抵抗においてそのトランジスタを通ったらどれくらい雑音が増えるか、というものだからです。抵抗器は物理現象として不可避的に一定の雑音(ジョンソンノイズという)を発生させますが、その雑音の大きさは抵抗値で決まり、雑音の大きさは抵抗値が低いほど小さくなります。雑音指数(NF)は、元々存在するジョンソンノイズにどれくらいの雑音が追加されるかを表した指標です。

このことは案外理解されていなくて、1970年代のトランジスタ技術誌では「入力インピーダンスが低すぎるとノイズが増えるので、ベースのところに1kΩくらいの抵抗を割り込ませた方が低雑音にできる」なんていう解説すらあったのを記憶しています。確かにNFの意味を理解しないままこのグラフだけ見るとそのように思ってしまうのでしょう。

信号源抵抗が大きい場合は、その信号源抵抗自体が出す雑音(計算法はこちら)が大きくなりますから、いくら雑音指数が低い条件を設定しても低雑音なアンプにはなりません。逆に、信号源抵抗が非常に小さければ、たとえ雑音指数が悪くても低雑音なアンプになるのです。オーディオ雑誌の記事を見ると、このことについての誤った解説が多いことに驚かされます。トランジスタの雑音に関しては、このサイト(The Art of Analog Circuits、http://118.243.179.248/NF-InAudio.htm)の説明が非常に丁寧なので是非読まれることをおすすめします。