SEPP-OTLアンプその1

私が中学生の頃(1967年頃のことです)、ステレオといえばまだ真空管式が多かった時代に、友人が手のひらに載るようなちいさなアンプの基板を見せに来ました。それは、今まで見たこともないような不思議な形をしていました。プリント基板上には何故か1個の単一乾電池ほどの大きさの電解コンデンサが目立っており、プリント基板の裏側には黒くて大きな放熱板が取りつけられていました。「トランジスタはたったの6個、これで20W出るんだ」の一言に仰天したものです。「出力トランスは?」「いらないんだ。」「どして!?」SEPP-OTL回路とのはじめての出会いでした。

以来、SEPP-OTL回路の解析に没頭したことを記憶しています。NECから2SD150や2SD130が発売され、日立製の2SC458LGCという低雑音トランジスタが普及しはじめた頃のお話です。出力トランスがいらないオーディオアンプの登場は、おそらくは、その性能よりもむしろ画期的なコストダウンと軽量化によって、オーディオの世界を一気に我々庶民にとって身近なものにしてくれました。

初期の回路では初段と次段とはコンデンサ結合でしたが、やがて直結回路が登場しました。終段も、NPNトランジスタによる準コンプリメンタリから、NPN-PNP構成の純コンプリメンタリに変化し、やがて±電源を持ち、出力段とスピーカとの間にあったあの大きな電解コンデンサがいらないというOCL回路へと変貌を遂げてゆきます。

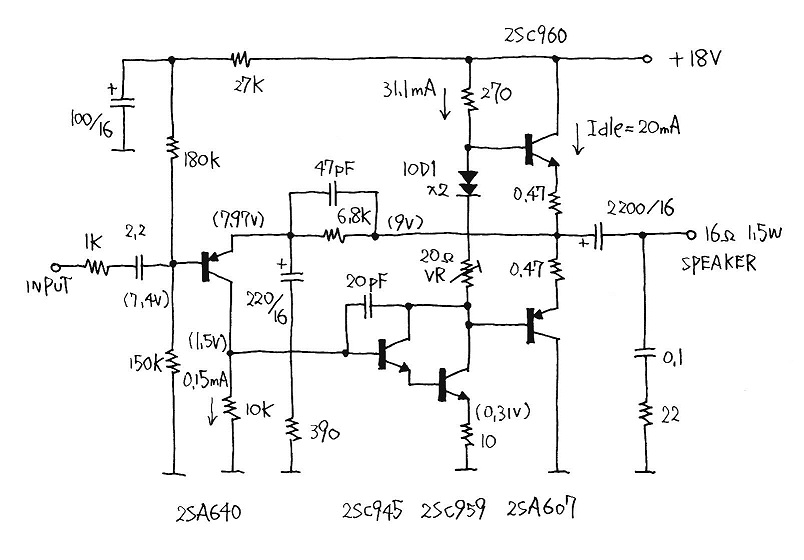

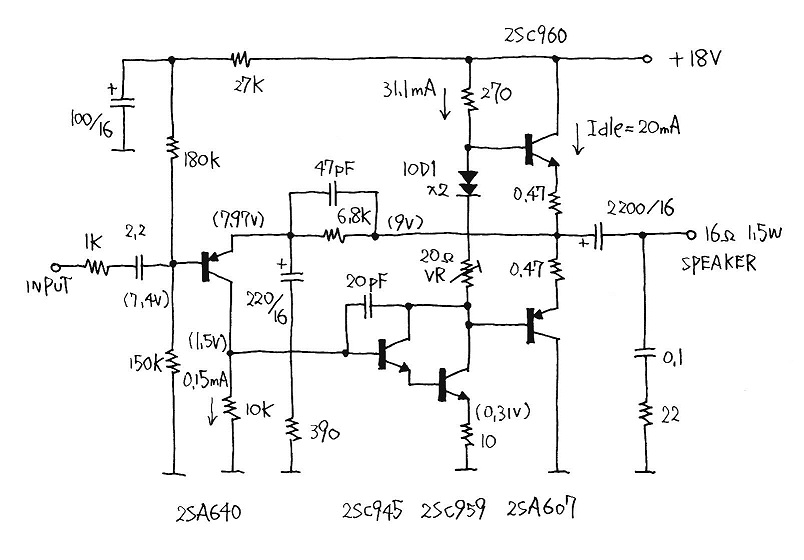

本章では、+電源のみで動作するSEPP-OTLアンプを1つご紹介します。この回路は、SONY製テープレコーダーに内臓されていた回路を全面的に入れ替えてしまうという改造を行ったときに、スピーカ駆動兼録音ヘッド駆動用として組み込んだものです。SONYのテープレコーダでは、入力トランスを使ったSEPP-OTL回路が使われていましたが、トランスなしの回路に変えてみたかったのです。本回路の構成は、一般に知られているものとは少し違っていて、私なりの考えがかなりはいっています。

出力段

2SC960と2SA607による純コンプリメンタリです。この石は20W〜30Wクラスのパワーアンプのドライバ用として開発されましたので大電流動作には適しませんが、どの店でも廉価に入手できたのでこれを採用しました。一般に、SEPP-OTL回路の出力段は、ダーリントン接続を使った2段構成のものが多いですが、スピーカが16Ωであることをいいことに、1段構成にしてしまいました。

2SC960と2SA607による純コンプリメンタリです。この石は20W〜30Wクラスのパワーアンプのドライバ用として開発されましたので大電流動作には適しませんが、どの店でも廉価に入手できたのでこれを採用しました。一般に、SEPP-OTL回路の出力段は、ダーリントン接続を使った2段構成のものが多いですが、スピーカが16Ωであることをいいことに、1段構成にしてしまいました。

最大出力はおおよそ1.5W(16Ω)、そのときの出力電圧の実効値は√(1.5W×16Ω))4.9Vですから、出力電圧のピーク値は4.9V×√2=6.93Vです。従って、スピーカに供給すべき信号電流のピーク値は6.93V÷16Ω=0.43Aです。最大出力時における出力段の2SC960および2SA607に流れるエミッタ電流の最大値は0.43Aということになり、hFE=90であるとすると、ベース電流の最大値は0.43A÷90=4.8mAになります。

無信号時のアイドリング電流は20mAにしました。2SC960と2SA607に取りつけることができる放熱フィンがあまり大きくなかったので、発熱量を控えめにする必要があったからです。もっとも、この石はアイドリング電流は10mAも流してやれば問題はありません。

ドライバ段

出力段の2SC960および2SA607は最大出力時に4.8mAのベース電流を要求しますから、ドライバ段のコレクタ負荷抵抗の値は、コレクタ電流に4.8mAを重畳した時の電圧降下ができるだけ小さい値でなければなりません。ドライバ段のコレクタ負荷抵抗が270Ωだとすると、ここでの電圧ロスは4.8mA×270Ω=1.3Vになります。電源電圧のうち1.3Vが無駄になります。

今度はインピーダンスの目でみてみます。ドライバ段の出力インピーダンスはほぼ270Ωですから、出力段の出力インピーダンスは概算で、(270Ω÷90)+0.47Ω=3.47Ωになります。この値は、負荷抵抗16Ωに対して十分低い値でなければなりませんが、3.47Ωという値はぎりぎりというところです。このアンプに8Ωあるいは4Ωの負荷を与えた場合は、目立って出力の低下を招くことになります。

出力段をダーリントン接続にしなかったつけとして、ドライバ段のコレクタ負荷抵抗が270Ωと小さくなってしまい、その結果、ドライバ段のコレクタ電流が約31mAとかなり多くなってしまいました。ドライバには出力段とほぼ同等の2SC959を起用しました。コレクタ損失は、8.4V×31.1mA=0.261Wですから、放熱対策なしで済むぎりぎりの値です。

2SC959がhFE=100であるとすると、ベース電流は31.1mA÷100=0.311mAになります。そこで、ドライバ段にNEC製で汎用トランジスタ2SC945を追加してダーリントン接続とすることにしました。2SC945のエミッタ電流は2SC959のベース電流と同じ0.311mAですから、2SC045がhFE=200だとして、ベース電流は0.311mA÷200=1.56μAになります。ドライバ段のエミッタには10Ωの電流帰還をかけてあるため、2SC959のエミッタ電位は約0.31V、2SC945のベース電位は約1.5Vになります。入力インピーダンスは、

2SC959の入力インピーダンス:{10Ω+(26÷31.1mA)}×100=1.08kΩ

2SC945の入力インピーダンス:{1.08kΩ+(26÷0.311mA)}×200=233kΩ

になりました。ドライバ段の利得は約20倍です。

なお、当時の常識として、ドライバの負荷抵抗を2分して、そこに出力側からブートストラップをかけるのが流行っていましたが、この回路ではあえてはずしています。

有効な電源電圧

SEPP-OTL回路の基本は「エミッタ接地増幅回路(ドライバ段)」+「エミッタフォロワ回路(出力段)」です。ここで得られる最大出力は、出力段のエミッタフォロワ回路がどれだけ無駄なく有効に電源電圧を使えるかにかかっています。

スピーカを駆動する時、正の半サイクルでは、アンプの出力側からスピーカに向かって駆動電流が流れ、負の半サイクルでは、スピーカからアンプの出力側に向かって駆動電流が流れます。A級動作では、正負どちらの半サイクルであっても、Q4、Q5の両方のトランジスタが、駆動電流を半分ずつ受持ちます。本機のようなB級動作では、正の半サイクルではQ4だけが、負の半サイクルではQ5だけが駆動電流のすべてを受け持ちます。最大出力時の様子をまとめたのが下図です。

ここで使われている値はすべて、ピーク値です。そして、正負ともに有効に使える電源電圧は6.8Vとなりました。この6.8Vで信号の半サイクルのピーク値をまかないますから、実効値に換算すると4.8Vということになります。

初段

初段は、NEC製低雑音PNPトランジスタ2SA640を使い、ドライバ段との直結にしています。初段を動作させるための電流は、負帰還抵抗6.8kΩを経由して出力段の中点から分けてもらっており、エミッタ電流は0.15mAです。この値は、ドライバ段のベース電位と初段コレクタ負荷抵抗10kΩで決定されます。初段のエミッタ側は、220μFと390Ωで交流的に接地しています。初段の利得は約17.7倍です。

まとめ

トータルの裸利得は、21倍×17.7倍=約370倍です。負帰還後の総合利得は17.5倍。負帰還量は20.5dBです。

2SA607/2SC960といえば、今日では名トランジスタとして知られていますが、このアンプを製作した当時は、市販されているもっとも安くて入手しやすい石のひとつでした。特別な部品というものは使っていません。このアンプの音は、今も鮮明に記憶しています。リアルでクリアーな音で、聞いていて心地良いものでした。

この回路に改善を加えるとするならば、

- 出力段トランジスタを、もっとhFEが高いもの(できれば200くらい)に変更する。

- ドライバ段コレクタ負荷抵抗を、270Ωから200Ω程度まで小さくする。

が考えられます。こうすることで、8Ω負荷でもある程度余裕のある動作が得られるようになります。

私のおもちゃ箱に戻る

私のおもちゃ箱に戻る

2SC960と2SA607による純コンプリメンタリです。この石は20W〜30Wクラスのパワーアンプのドライバ用として開発されましたので大電流動作には適しませんが、どの店でも廉価に入手できたのでこれを採用しました。一般に、SEPP-OTL回路の出力段は、ダーリントン接続を使った2段構成のものが多いですが、スピーカが16Ωであることをいいことに、1段構成にしてしまいました。

2SC960と2SA607による純コンプリメンタリです。この石は20W〜30Wクラスのパワーアンプのドライバ用として開発されましたので大電流動作には適しませんが、どの店でも廉価に入手できたのでこれを採用しました。一般に、SEPP-OTL回路の出力段は、ダーリントン接続を使った2段構成のものが多いですが、スピーカが16Ωであることをいいことに、1段構成にしてしまいました。

私のおもちゃ箱に戻る

私のおもちゃ箱に戻る