高井神島の灯台を左手にすると、しばらくひらけていた静かな航路のゆく手は今治と大島の重なりに遮られる。当直航海士は海図と羅針盤(コンパス)をたよりに慎重に本船の位置と時間を確認し、非番のクォーターマスター(操舵手)に命じて船長室に報らせる同時に伝声管を通じて機関室にスタンバイを要請する。やがて、友野船長がゆっくりとタラップを上がってブリッジに現れる。「御苦労」と一同に声をかけ、どっしりとブリッジの中央に立って船首をにらむ。右手の大島の南端を過ぎると海面はにわかにゆるぎ始め、前面を閉ざしていた水路は忽ち右手北に向ってひらけた。船長は右手を上げて合図し、操船をバトンタッチして号令を下す。

「スターボード!」

「スターボード、サー」船はゆっくりと右に旋回。ひらけた水路の中央をめざす。

「ステディー」

「ステディー、サー」鹿島丸は三千トン級の中型貨物船だが、戦争中の沈没をまぬがれた数少ない優秀船、とは云っても速力は十ノットそこそこである。水面は渦を巻き始め、泡立ちもり上る。船側からは判らないが、潮の流れが急に早まったのだ。水路は愈々せまく、右手の大島と左の小島の間はわづか数百メートル、水深を考慮すればほんのわづか。瀬戸内の海水は此の狭い海峡を通って一日二回の潮の満ちひきに従って東西に流れを変える。五ノットを超える潮の流れはさながらかつて北米太平洋岸のコロンビア川を一万トン級リバティー船でポートランド迄遡上した時そのままの再現である(※)。

本船はほんろうされ、あえぐ。エンヂンは全速なのに左右両岸の動きはのろのろともどかしい。友野氏は経験豊かな老練船長である。些か緊張はしているものの、落ちついて次々と操舵の号令を下だす。クォーターマスターは全力をこめて急がしく舵輪を操る。舳先はゆれる。航海士は他船の有無を見張り乍ら、刻々変わる船の位置を素早く確かめて船長を補佐する。アプレンティス(見習い士官)は機関室への伝達係りとして伝声管から離れない。ブリッジは緊張の連続である。一つ間違えば座礁してしまうかも知れない瀬戸内最大の難所なのである。

やがて水路はひらけて静まり、数十分の緊張から開放され、広い静かな安芸の灘に出た。本船は当直航海士の運転に戻って一路門司港に向った。

今、ヘリコプターから眺める映像は陽の光に反射して一面にきらめく白い海に、黒い島影と幾つかの小舟が点々と浮かぶその来島海峡である。船乗りのくせに船酔いする私でしたが、概ね穏やかな春の日の瀬戸内の静かな航海が懐かしい。

* * *

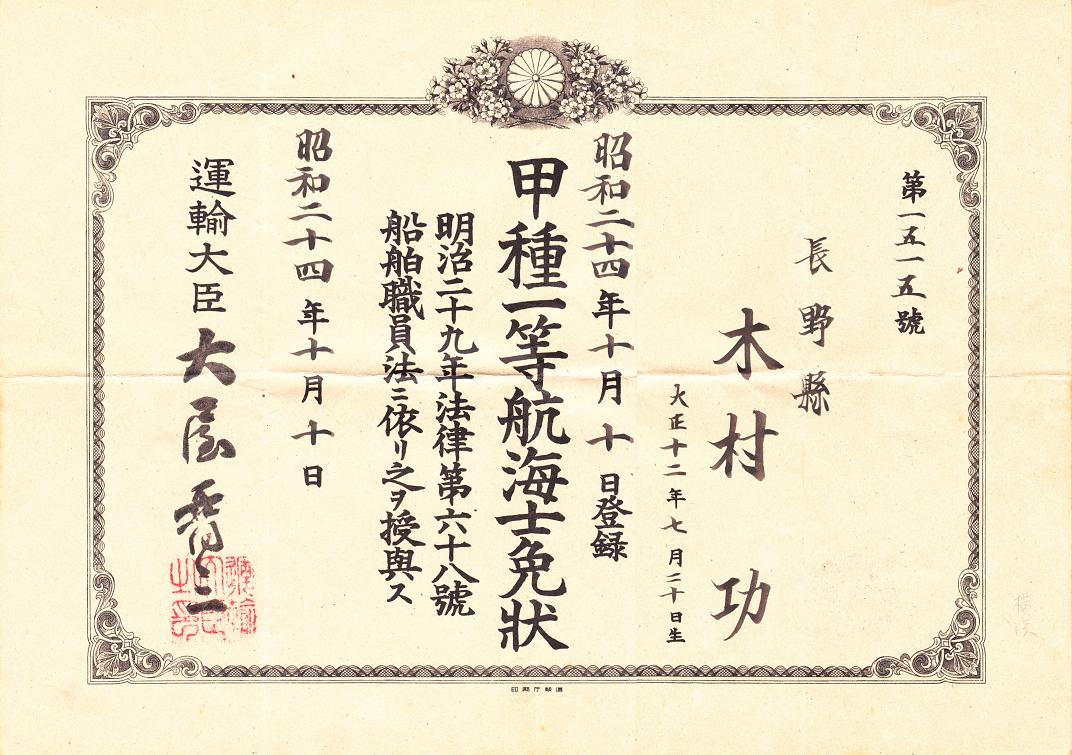

父の遺品を整理していたら、海技免状が出てきた。

これは親父の誇りだったらしく、生涯大切に保管してあったものだ。

(本人注)

潮の早い危険な水路では通常流れに逆らって通行する方が安全である。潮のたるみや追い潮は舵を取られ易くスピードも加速されるので座礁や衝突の危険が多いからである。従って海峡通過のタイミングは潮の時刻に合わせ予め調整することが多い。当時の大型船では危険な水路の航行、出入港、接岸時の操船は航海士でなく船長自らが担当し、場合によってはパイロット(又はパイラー、水先案内人のこと、古参船長の専門職)を雇い、委託することもあった。来島海峡でも今治近くにパイロットが駐在し、新米船長などの依頼船に予め乗船して操船を引き受けた。但し、パイロットが事故を起こしても責任は船長にあった。

(注※)

リバティー船・・・父は終戦直後、米国の輸送船に乗って日本と米国間を往復していたはずなので、その時のことを重ねて思い出したのだろう。