トランジスタ式ミニワッターPart5 15V版

<Part4の差動回路をTr化しました>

Part3からPart5まで、放熱穴の位置を除けば見た目は変わりません。

トランジスタ式ミニワッターPart5の15V版は、パワーこそかわいらしいですが無理のない設計でバランス良く仕上がっています。半導体アンプのアレルギーがある方は騙されたと思って作ってみてください。超シンプルなPart1がなかったらPart2はありませんでした。Part2がなかったらPart3は生まれませんでした。そしてPart3がなかったらPart4にはなりませんでした。すべてが思考の材料であり、実験であり、積み重ねだと思います。Part4になったのは2014年10月のことですが、2016年2月にさらなる改良を加えました。そうこうするうちに2016年6月、Part4が一皮むけてPart5ができました。

<関連サイト>

回路の説明および関連記事は以下のリンク先をご覧ください。→回路設計に関するより詳しい説明・・・トランジスタ式ミニワッターPart5設計詳説

→2017.5に行った改訂とすでに製作した基板の改修方法の説明・・・高域歪みの改善と旧バージョンの改修方法

<Part4からPart5へ>

トランジスタ式ミニワッターPart4は初段、次段ともに準差動回路を採用しています。「準」がつくわけは、差動回路の要件である定電流回路を採用せず、抵抗1本で済ませているためです。特に次段の共通エミッタ側は15Ωという低抵抗があるだけです。これで差動回路と言えるのかどうか少々微妙ですが、差動回路ではなかったPart3と比べても明確な音の変化を確認できましたので、「準」がついたとしても差動化は意味があったわけです。以来気になっていたのが「準」がつかない本来の差動回路にしたらどうなるか、ということでした。出来上がってみればトランジスタ1個の簡単な回路の追加だけなので「こんなの簡単でしょ」と言いたくなりますが実はその逆でした。元になったPart4の回路や基板をできる限り変更しないでシンプルに仕上げることを考えたのでかえって苦労が増えたともいえます。使用するトランジスタを決めるだけでかなり時間がかかり、回路動作が決まったと思ったらノイズが増えてしまった、ノイズの問題を解決したら部品が増えて今度は基板に収まらない・・・。

いろいろありましたが、苦労したなりに結果は出せたと思います。

<OCLアンプとは・・・Part4と同じ>

トランジスタ式ミニワッターのPart1やPart2は、出力段とスピーカーとの間に出力トランスはありませんがDCカットのためのコンデンサがあります。スピーカーを駆動する部分から出力トランスをなくした回路のことをOTL(Output Transformer-Less)アンプといい、コンデンサがない回路のことをOCL(=Output Capacitor-Less)アンプといいます。本機はOCLアンプです。OCLアンプでは、出力端子のDC電位をいかにアースと同じ0Vに保つかが、アンプの音響特性とは別の課題として浮上してきます。出力端子の対アース電位が0Vにならないことをオフセット(offset)が発生するといいます。オフセットとは、基準となるある点からの相対的な位置(ずれ)という意味です。DCオフセットの問題は、出力端子をDC電位をできるだけ0Vに近づけるということと、室温の変化などの影響を受けずにその状態を維持し続けることの2つの要求があります。調整時に限りなく0Vに追い込めたとしても、動作させているうちにドリフト(DC安定の流動)が生じてしまっては困ります。しかし、半導体や電子部品は例外なく温度変化の影響を受けて特性が変化してしまうので、これを巧妙に打ち消して抑え込むメカニズムも組み込まなければなりません。

本機では、2段差動回路を採用することで無理なく高い温度安定性を得ることができました。スピーカー端子に現れるDCオフセットは容易に数mV以内に抑え込むことができ、一旦調整してしまえば周囲の環境が変化しても安定状態を保ちます。

<掟破りの疑似±電源・・・Part4と同じ>

OCLアンプはアンプとスピーカーをDC的に直結するために、スピーカー出力の電位を0Vにしなければならず、±2電源を必要とします。プラス側の電源が供給する電流と、マイナス側の電源が供給する電流は同じになるとは限りません。また、スピーカーを駆動する信号電流が大きいためにそれに耐えられる電源回路が必要だとも言われています。そのため、独立した2つの電源を用意するというのがこの種のアンプの基本中の基本です。ところが、本シリーズは共通して単一電源のACアダプタを使用しています。そのため、いわゆる疑似±電源方式を採用しなければならないわけですが、疑似±電源はプリアンプや簡易なヘッドホンアンプに製作例が見られるだけで、スピーカーを鳴らすパワーアンプには例がありません。私も単一電源でOCLアンプを構成することは無理だと思っていました。しかし、いくつかの制約を回路で工夫してかわしてゆくうちに、そんな掟破りな実用アンプができてしまったというわけです。

本機の電源回路の用法は限定的かつ例外的なものですので、これを真似て他のパワーアンプに適用することはできません。

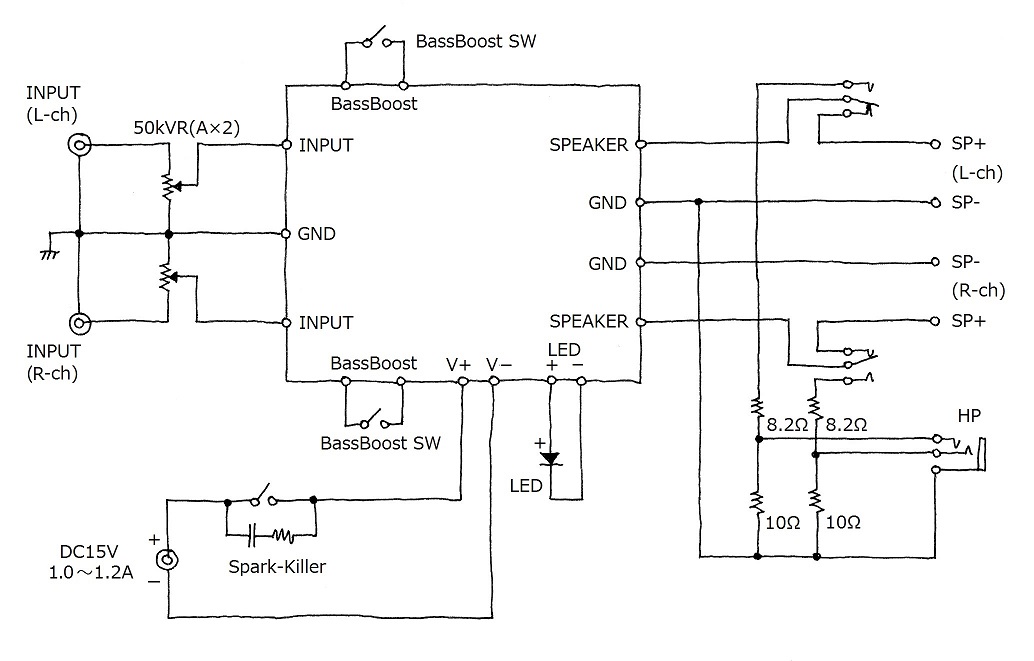

<最終回路図(2017.5.31改訂版)>

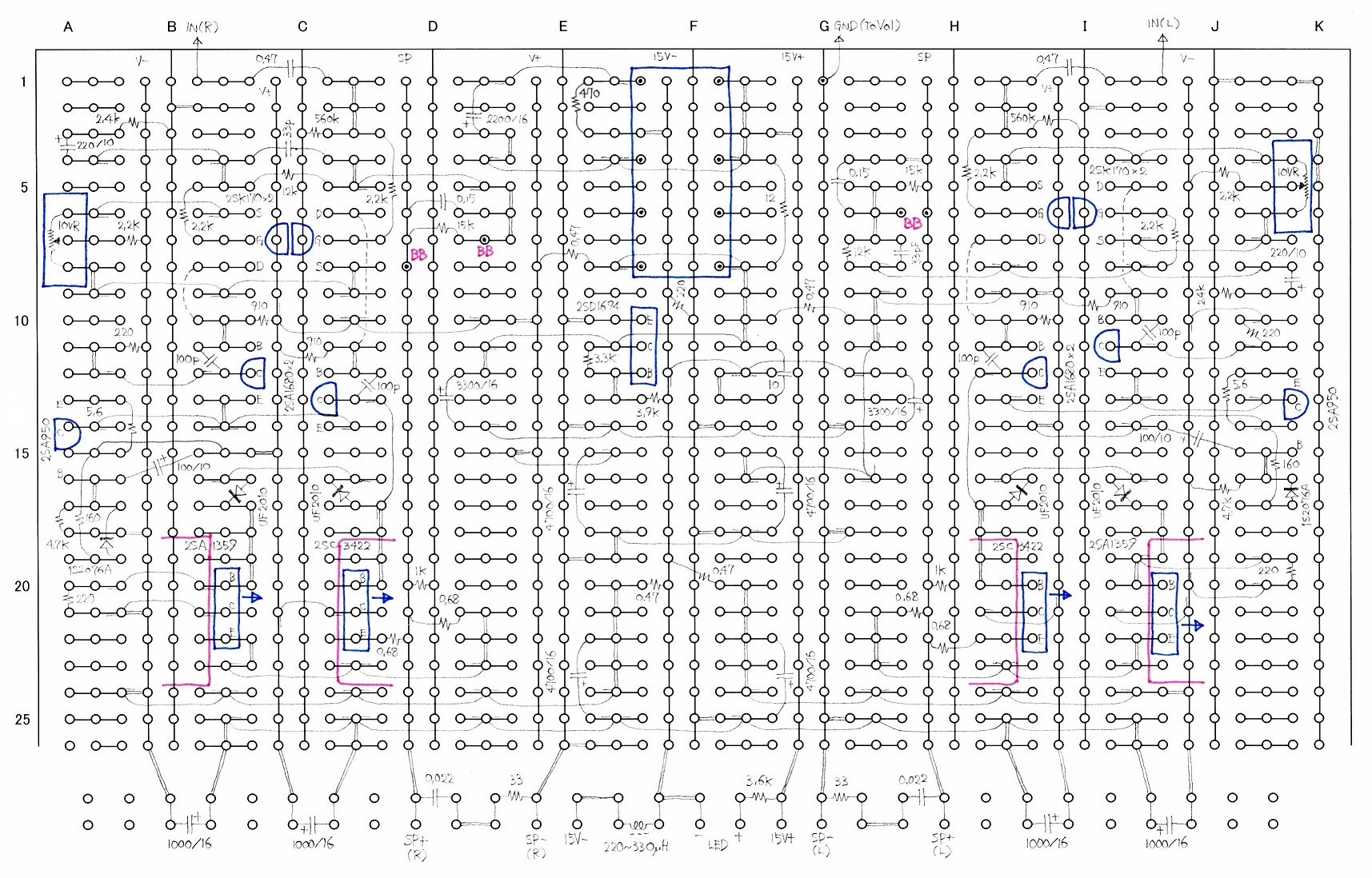

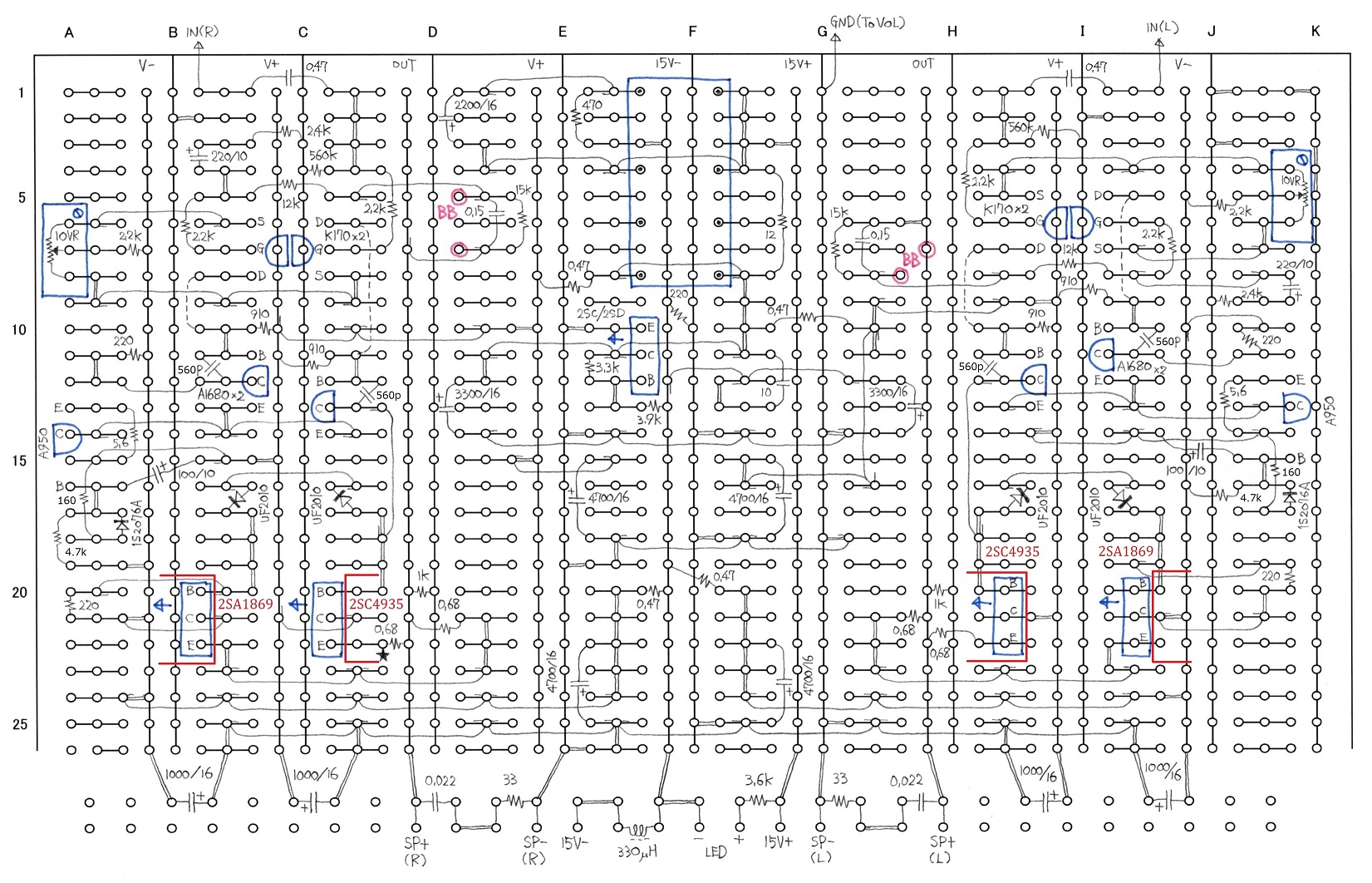

Part4との違いは、2段目2SA1680の共通エミッタ側の15Ωの抵抗が定電流回路に変わったことだけで、他の部分は変えないように配慮しました。回路図の表記は、電源部は左右共通、アンプ部は片チャネル分です。電圧表記はアース基準ですが「{ 記号」がある場合は抵抗器の両端電圧です。基板と周辺回路の関係は下図のとおり。(左リックで拡大、右クリックでコピー&ダウンロード)2016.9.30改訂内容・・・定電流回路の抵抗値を「300Ω+8.2kΩ」から「160Ω+4.7kΩ」に変更し、「1S2076A」を削除。

2016.10.29改訂内容・・・出力段トランジスタを2SA1869/2SC4935から2SA1359-Y/2SC3422-Yに変更。それに伴い基板パターンも変更。

2017.5.28改訂内容・・・2段目2SA1680のベース〜コレクタ間のコンデンサを560pFから100pFに変更。負帰還抵抗(12kΩ)と並列に33pFを追加。それに伴い基板パターンも変更の予定ですがまだやっていません。基板上の回路とそれ以外の回路の関係は下図のとおりです。下の構成図のうち、Bass Boostスイッチとヘッドホン出力回路はオプションです。

本機のアンプ部をブロック図にすると以下のようになります。

入力部(Part4と同じ) ・・・ 入力端子とアンプ入力との間には50kΩ(Aカーブ)の音量調整ボリュームがあり、回路としてはごく普通の構成になっています。アンプ入力のところにある0.47μFのコンデンサは、ソース機材側にDC漏れやDCオフセットが生じていた場合の防衛用です。本機のアンプ部は利得1のDCアンプですので、ソース機材側にDC漏れが生じていた場合、このコンデンサがないとそのオフセットはそのままスピーカー出力に出てしまいます。DC領域の伝送能力があるアンプではこの種のコンデンサを省略することはできません。560kΩは左側の2SK170のゲートに0Vの基準電位を与えるための抵抗です。0.47μFと560kΩによって生じる低域側の時定数は0.60Hzです。この回路定数は非常におおらかなので、コンデンサ容量は0.22μF〜1μFくらいでも問題ありませんし、抵抗値も220kΩ〜1MΩくらいの範囲であれば自由に選べます。CRの組み合わせで決まる低域側の時定数の取り方にはさまざまな考え方があります。

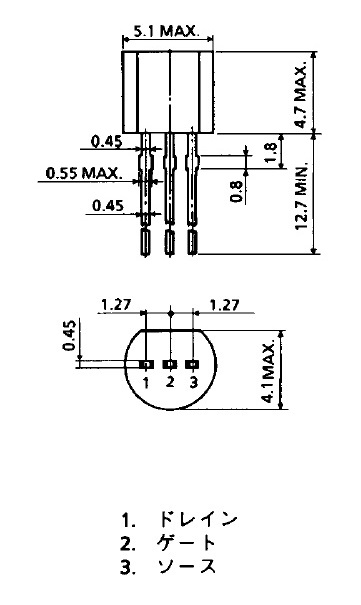

初段増幅回路(Part4と同じ) ・・・ 2SK170を使った差動増幅回路です。ドレイン電流は2本合わせて3.4mA、1本あたりは約1.7mAです。共通ソース側は定電流回路ではなく抵抗1本(2.2kΩ)で済ませています。この時の2SK170のgmは17くらい、ドレイン負荷は次段の入力インピーダンスも含めて実質240Ωくらいですから利得は単純計算では17×0.24kΩ=4.08倍になりますが、特性カーブの傾きなどいくつかのロスのせいで実際の利得は3.5倍程度です。さらに後段では差動回路の片側からの取り出しなのでその1/2となります。両ゲートに入れてある2.2kΩは差動回路で起きやすいコルピッツ発振防止用です。

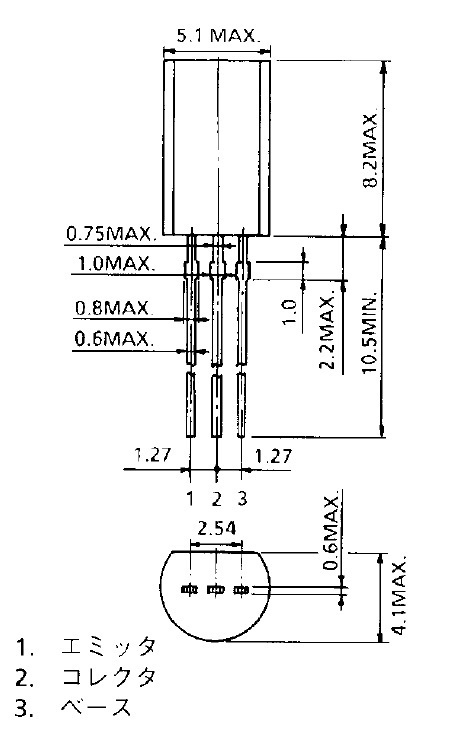

次段増幅回路と定電流回路 ・・・ 2SA1680を使った差動増幅回路で基本的にPart4と同じです。1本あたりのコレクタ電流は30mAで、コレクタ損失は170mWほどになるためかなり熱くなります。2SA1680を選んだ理由は、170mWの発熱に耐え、しかもhFEが他の同等のトランジスタよりも高いからです。2SA1680のhFEは、常温で270程度であっても本機の動作では温度上昇のために340以上になります。共通エミッタ側は、Part4では15Ωの抵抗1本で割り切っていましたが、Part5では2SA950を使った定電流回路としたことが唯一の変更点です。

電源電圧を有効に使うためには、この定電流回路は非常に低い電圧で動作させなければなりません。そこのところがPart5を設計する上で大きな課題でした。この定電流回路には60mAも流れますので、これだけの電流が流れても飽和領域にひっかからないコレクタ〜エミッタ飽和電圧(VCEsat)が格別低いトランジスタが必要になります。2SA1015ではhFEがガタ落ちして不可能で、これが可能なのは2SA1020や2SA966や2SA950といった小型でも大電流が流せるトランジスタということになります。

下図は2SA1015と2SA950のVCEsatのカタログスペックを比較したものです。コレクタ電流=60mAの時、2SA1015では0.1Vですが2SA950では0.05Vです。しかも、2SA1015の測定条件はhFE=10ですが、2SA950はhFE=25ですから2SA950の方がより優れています。実測してみたところ、2SA1015に60mAも流すとVCE=1Vを与えても実用的なhFE値を維持できないのに対して、2SA950の場合はIc=60mA、VCE=0.5Vという条件でも300くらいあるhFEが90%くらいにとどまって250以上が確保できることがわかりました。

本機で採用した定電流回路では、電源電圧を4.7kΩと(1S2076A+160Ω)によって分圧して生じた電圧(0.995V)を2SA950のベースに与えています。この時の2SA950のベース〜エミッタ間電圧は0.655Vくらいなので5.6Ωにかかる電圧は、0.995V−0.655V=0.34Vとなり、0.34V÷5.6Ω=約60mAの定電流特性を得ています。2SA950のコレクタ〜エミッタ間電圧はわずか0.55Vしか確保できませんが、60mAものコレクタ電流を流してもhFEはわずかしか低下しません。というわけで、初段2SK170および次段2SA1680の差動回路はPart4と全く同じ動作条件のままで切り替えが可能となりました。(但し、基板パターンは大幅に変更しましたので、Part4の基板をそのまま横滑り的に使うことはできません)

ご注意・・・定電流回路の抵抗は初期の設計値「300Ω+8.2kΩ」から「160Ω+4.7kΩ」に変更し、220Ωのところにある「1S2076A」を削除しました。これは頒布部品のばらつきの許容範囲を広くするためですので音や特性は変わりません。すでに製作されたものをあえて変更する必要はありません。むしろ変更しないでください。定電流回路にはさまざまな方式があり、それぞれに長所短所があり癖があります。本機では、(1)電源電圧の変動があった時に2本の220Ωに流れる電流も同じ変動率で増減すること、(2)温度特性がニュートラルであることの2点を満たすことが重要なのでこの方式になりました。ところで、100μFの役割ですがこれはノイズ対策および左右チャネル間クロストーク対策です。電源に乗っているわずかなノイズやオーディオ信号は、8.2kΩと(1S2076A+300Ω)とで分圧されて2SA950のベースから侵入し、2SA950によって約15倍増幅され、2SA1680の存在は完全にスルーされて、220Ω側に出力されます。ノイズは100/120Hzをベースとする高調波と非常に高い周波数のスイッチングノイズのミックスです。電源由来の変動要素を防いでくれるのが100μFです。これがないと残留ノイズが約2倍に増え、チャネル間クロストークも悪化しますので、何のために定電流回路を入れたのかわからなくなります。

出力段SEPP回路(Part4と同じ) ・・・ 出力段はダーリントン接続にしていない1段だけのSEPP-OTL回路で、使用したトランジスタは在庫の都合で若干変化しつつも回路定数もPart1、Part2、Part3、Part4と同じで変わることはありません。1段にした理由は安定度の確保と音の好みによるものです。出力段をダーリントン接続にするとドライバ段の設計がとても楽になりますが、一方で高周波帯域での安定度が非常に悪くなります。使用するトランジスタのスペックが少しでも良いと簡単に発振してしまい、どうにも止まらなくなります。1段のままですとどんなトランジスタを持ってきても高い安定が得られます。また、この状態の方が音が良いと判断しました。

ベースバイアスは出力段のアイドリング電流と相談しながらカットアンドトライでシリコンダイオードのUF2010に決めました。10DDA10やIN400Xといった他の1Aクラスのダイオードではアイドリングが過電流になってしまい具合が良くありません。本来、このダイオードは出力段トランジスタに密着させて温度的に結合させるべきものですが、そのようにしなくても温度的に十分安定なので基板上に取りつけて遊ばせています。出力段のアイドリング電流は80mA〜100mAとかなり多めで小音量時はA級動作になります。アイドリング電流は周囲温度およびダイオードUF2010の個体差の影響を受けてゆるやかに変動し、安定するまでにしばらく時間がかかります。

出力部(Part4と同じ) ・・・ 負荷が完全にオープンになると、回路全体の利得が上昇するために特に高い周波数で位相余裕度が低下し、場合によっては発振することがあります。スピーカーは数kHz以上ではインピーダンスがどんどん高くなってゆくので、スピーカーがつながっていても高い周波数では無負荷に近い状態になります。出力のところにある0.022μFと33Ωは、このような条件になった時でも高い周波数で一定の負荷がかかった状態を維持するためのものです。このCR値はクリティカルではないので、0.015〜0.047μF、22〜47Ωくらいであれば十分機能します。

スピーカー負荷と並列の1kΩは一体何のために入れてあるか・・・これはなかなかわからないかもしれません。本機のような回路で電源OFFした直後は、出力端子側は一瞬ですがアースに対してマイナスになります。そのマイナスの過渡電圧は負帰還のところにある220μFを充電し、やがて回路全体の電圧が下がってゆきます。回路図をよく見ていただくとわかりますが、220μFに溜まった電荷の逃げ道はスピーカーのボイスコイルしかありません。スピーカーをつながない状態で本機の電源をON/OFFすると、220μFには一定の電荷が溜まったままになってしまい、いつまでも消えません。それを逃がすのが1kΩの役割です。正確に1kΩである必要はなく、470Ω〜2.2kΩの範囲であれば値は問いません。(もっとも、この1kΩを省略しても実害はほとんどないと思いますが、回路設計のエチケットとしてちょっと配慮してみたのでした)

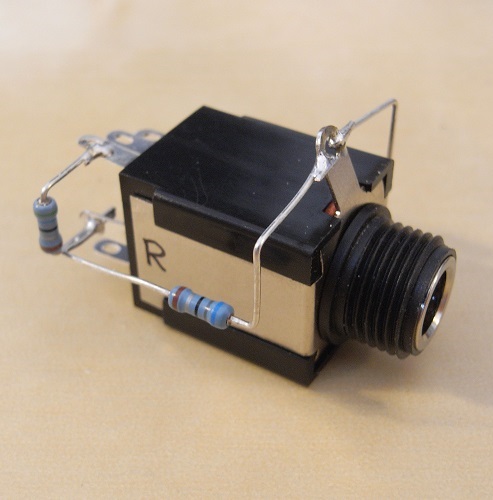

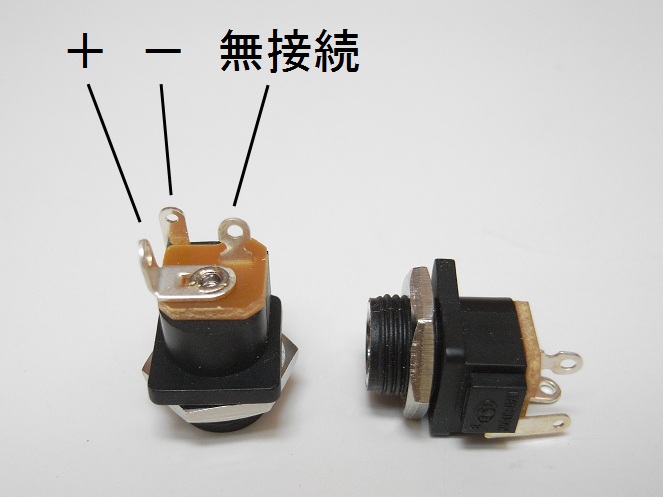

ヘッドホン出力は、スイッチ付きのヘッドホンジャックによる切替えにしてあります。ヘッドホンプラグを差し込むと、スピーカーへの信号がヘッドホンジャックに切り替わります。ヘッドホン側には8.2Ωと10Ωによるアッテネータが入れてあり、ヘッドホンい過大な信号が行かないようにするとともに、スピーカーと切り替えた時の相対的な音量感を合わせてあります。

負帰還回路(Part4と同じ) ・・・ 12kΩと2.4kΩによるβ=0.167の負帰還定数を設定していますので、最終利得は6倍弱になるはずです。220μFのアルミ電解コンデンサには若干の±のDCがかかることがあります。電圧が0.5V以下であればアルミ電解コンデンサは無極性と割り切ることができます。なお、基板のレイアウトの都合で2.4kΩと220μFの位置が入れ替わることがありますが、回路動作には影響はありません。

Bass Boost回路(Part4と同じ) ・・・ Part2では負帰還回路定数の都合上Bass Boostの組み込みが困難でしたが、Part3以降は負帰還定数が自由に選べるようになったためBass Boostの組み込みが可能になりました。スイッチがONの時はBass BoostはOFFになり、スイッチがOFFになるとBass BoostはONになります。

下の表は回路定数です。Part3とPart4とでは回路定数がほんの少し違っています。Part4の方がBoostされる周波数がほんの少し低くなっているのは、私が使っているスピーカー(10〜12cm)の都合です。8cmクラスのスピーカーでは明らかに低域のボリューム感が不足しますので、その場合は0.15μFを0.12μFにして若干高い周波数からブーストが始まるようにする、15kΩを18〜20kΩにしてブースト量を増やすなどの工夫をしてください。逆に13〜16cmクラスである程度低域再生能力があるスピーカーの場合は、0.22μFくらいに設定すると効果的です。

Bass Boost

Part4Bass Boost

Part3R1 2.4kΩ 2.4kΩ R2 12kΩ 10kΩ R3 15kΩ 13kΩ C1 0.15μF/50〜100V 0.15μF/50〜100V 電源回路(Part4と同じ) ・・・ 15Vの単一電源のACアダプタを使う都合から擬似±2電源方式としています。疑似±電源方式では1つの電源の電圧を2分割するしくみが必要です。また、プラス側とマイナス側の電流に差異が生じた場合にこれを吸収する機能が必要です。本機では、2本の抵抗で分割した上でエミッタフォロワ1段で電流増幅しするしくみを採用しました。アンプ部は電源ON直後に吐き出し方向に過渡電流が流れますので、これを有効にかわさなければなりません。吸収できる電流量は吐き出し側は100mA以上でかなり余裕がありますが、吸い込み側は30mAくらいが上限です。

ここで使用したのはhFEが非常に高い2SC3964または2SD1694で、分圧抵抗は3.3kΩと3.9kΩとしました。2SC3422などhFEがあまり高くないトランジスタを使う場合は回路図中の赤い字の抵抗値(2.2kΩと2.7kΩ)の方がいいでしょう。初期設計の値(2kΩと2.4kΩ)で製作されたものはあえて変更する必要はありません。ご注意いただきたいのは、プラス側の電圧をマイナス側の電圧が正確に同じになるのがベストとは限らず、回路設計如何でプラスマイナスのバランスは変化します。

電源ON直後には、電源回路に存在する4本の4700μF+1000μFと2本の3300μFを充電するためにかなりの大きさの過渡電流が流れます。何の手当てなしに2A以下の容量のACアダプタを使うとACアダプタの保護回路が働いたままになってしまい正常な電圧が出なくなります。そこで、電源ON直後の過渡電流のピーク値を1A程度に抑えるために遅延回路を付加しています。この回路の動作は非常にシンプルで、電源ON直後にリレーと並列に入れた2200μFの充電が開始され、リレーの作動には約0.4〜0.6秒ほどの遅延が生じます。その間は電源回路と直列に12Ωが割り込むために過渡電流が制限され、コンデンサ群がある程度充電されてから電源回路が完全に開通するわけです。

いろいろなACアダプタを試したところ、スイッチングノイズがかなり多いものに出会いました。また、取り出す電流量や電流変化の状態によってノイズ量が一定ではないこともわかりました。電源のスイッチングノイズが多いと残留ノイズが増えて、微小出力領域での歪率特性のみかけ上の数値が悪化します。ACアダプタの電流容量は0.8A以上あれば足りる計算ですが、0.8Aのものは電源スイッチのON/OFFのタイミングによっては保護回路が作動してしまうので、1A以上ものもを推奨します。本機の消費電流は無信号時で約0.4A弱、最大出力時には0.6Aを超えますので0.8A以上の電流容量のものでないと過熱して焼き切れます。

LED点灯は15V電源から3.6kΩで約3.6mAに電流制限して点灯しています。電源のON/OFFは、本来的にはACアダプタのAC100V側で行うのがお作法ですが、一応DC側にも電源スイッチを取り付けてあります。DC回路の開閉の場合、スパークキラーはスイッチと並列に入れます。

<部品>

2SK170(初段差動回路)は、できるだけバイアス特性が揃ったペアを使ってください。ソース側のバイアス調整ボリューム(10Ω)による調整範囲はめいっぱい回し切っても16mVくらいしかありませんので無選別の2SK170は全く使えません(※)。BLランクを使用していますが、GRランクも問題なく使えます。

※売られている2SK170からランダムに拾った場合は、同じドレイン電流を流した時のバイアス値は150mVくらいのばらつきが生じるのでバイアス調整ボリュームには100Ωが必要です。そうなると温度特性が揃わなくなるのと、微調整がきかなくなります。2SK170は製造ロットが同じでも特性のばらつきは小さくなりませんので、実測による選別は必須です。なお、ペアと称して市販されているものは本機で要求する精度には遠く及ばないので自力で再選別しない限り使えませんのでご注意ください。2SA1680(2段目差動回路)は、hFEが250以上のものを推奨します。若干の利得ダウンを容認すれば2SA1020-Yで代替可能です。2SA950-Y(2段目定電流回路)は、hFEが250〜300のものを推奨します。秋月でセカンドソース品が入手できます。hFEおよびVBEの精度が定電流特性を決定するので2SA1020や2SA966といった他のトランジスタで代替する場合は、同じ動作条件を与えて検証した上で回路定数の確認が必要です。

2SC3964または2SD1694(電源部)は、hFEが非常に高いのでどれでも使えます。2SC2421やTTC015Bや2SC3422など、250mWのコレクタ損失に耐え、hFEが200程度の2SCあるいは2SDタイプで代替できます。その場合の値は回路図に赤で書き込んだとおり、±分割抵抗を3.3kΩ+3.9kΩから2.2kΩ+2.7kΩに変更してください。ここで使用するトランジスタによっても音が変化することはありません。

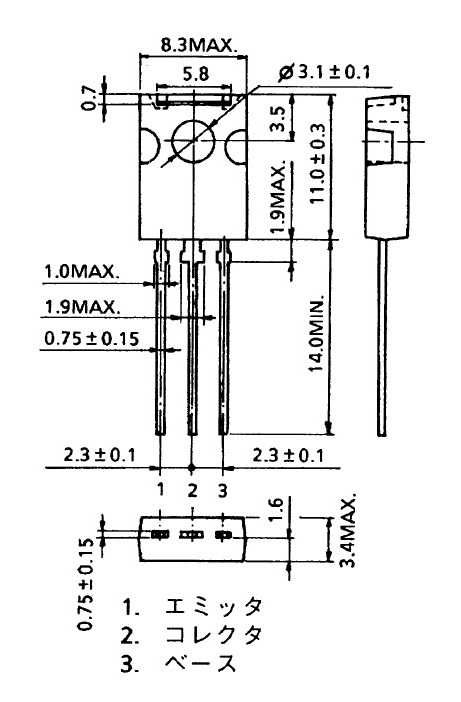

出力段の2SA1359-Y/2SC3422-Yは選別しなくても十分に性能が出ます。TTA008B/TTC015Bにても代替可能です。なお、hFEは2SCよりも2SAの方が常に高めになるので、2SAと2SCが同じになる必要はありません。調達の都合で2016.10.29に2SA1869/2SC4935から2SA1359/2SC3422に切り替えました。足の順序が左右逆なるで放熱器の取付けの面が入れ替わり、基板パターンも変更しました。いずれのトランジスタを使っても仕上がりの特性は同じです。これ以外のパワートランジスタも使えないわけではありませんが、アイドリング電流の調整が必要になり、その方法はSEPP回路および半導体の基礎知識が必要になるので初心者はかなり勉強しなければならないでしょう。

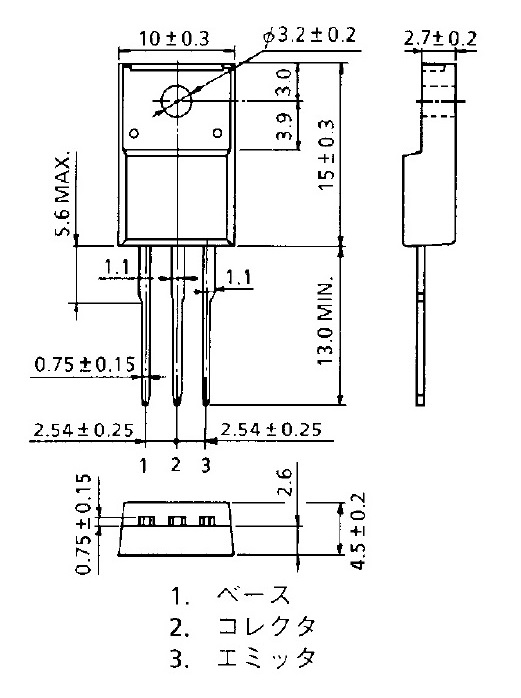

FETおよびトランジスタのリード線の接続は下図のとおりです。いずれも下から見た図(bottom view)です。たとえば、2SK170の場合は、印字面に向かって左からドレイン(D)〜ゲート(G)〜ソース(S)の順になります。2SA1680、2SC3964、2SA1359/2SC3422は、印字面に向かって左からエミッタ(E)〜コレクタ(C)〜ベース(B)の順ですが、2SA1931/2SC4881や2SA1869/2SC4935は左右が逆になります。この左右を間違えることが非常に多いので注意してください。

2SK170 2SA1680

2SA950(高さが低い)2SC3964, 2SD1694,

2SA1359, 2SC34222SA1931/2SC4881

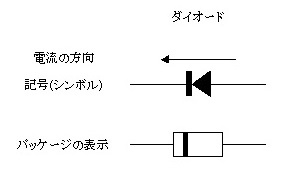

2SA1869/2SC4935ダイオード、LED・・・出力段のバイアス用には、定格電流が2Aタイプの整流ダイオードのUF2010(秋月)が適します。ダイオードの順電圧が出力段のアイドリング電流を支配しますので、頒布では順電圧が近いものを4個選んでいます。1N400Xシリーズや10DDA10などの1Aタイプでは、出力段のアイドリング電流が多くなりすぎるので使えません。PS2010RやPG2010も使えません。

定電流回路の1S2076Aは精密な順電圧が求められますので他のダイオードでは代替できません、必ず1S2076Aを使ってください。

LEDは、一般的な赤・橙・緑あたりを想定して約4mAで点灯するように設計してあります。明るさは3.6kΩの増減で調整できます。製作で使用したのはおなじみのスタンレーのPG3889Sです。何年も前に製造中止になりましたが若干の手持ちがあるので頒布しています。

抵抗器、コンデンサ、インダクタ・・・抵抗器は、回路図においてW数の記載のないものは1/4W型、それ以外は指定のW数のものを使ってください。0.47Ωおよび0.68Ωは1/2Wで十分なのですが、小型のカーボン抵抗や金属皮膜抵抗は1Ω未満がないので酸化金属皮膜抵抗の1W型を使っています。

フィルムコンデンサは、耐圧50V程度のポリエステル(マイラー)の通常タイプです。特に、560pFはかなり小型のものでないと隙間に入りません。積層セラミックコンデンサは、オーディオ信号を直接的に扱う回路で使うと音が変わってしまうので電源回路以外には推奨しません。積セラはスペースの都合で電源部で一か所だけ10μFを使っています。アルミ電解コンデンサはサイズがコンパクトな通常品を推奨します。オーディオ用として売られているものはサイズが大きいので基板スペースに入りきれませんし、ナチュラルな音にならないものが多く通常品がよろしいかと思います。アルミ電解コンデンサおよびインダクタのサイズの制約は以下のとおりです。

定格 直径 100μF/10V〜16V 6mm以下 220μF/10V〜16V 6mm以下 1000μF/16V〜25V 11mm以下 3300μF/16V 13mm以下 4700μF/16V 17mm以下 150〜330μH/0.8A以上 11mm以下 インダクタは330μH/0.8Aタイプで11mm径のものを使用しましたが、150μH以上で電流容量が0.8A以上あり、直流抵抗が0.6Ω以下であれば問題なく使えます。電流容量が少ないと過熱して焼き切れます。直径が11mmよりも大きい場合は公開した基板パターンには収まりませんので、取り付け位置を変えるなりして工夫してください(秋月で扱っているものは13mm径です)。

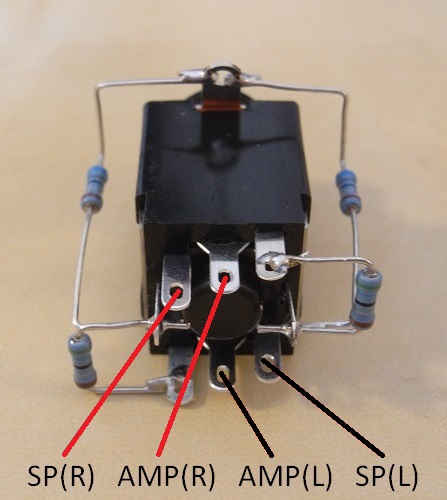

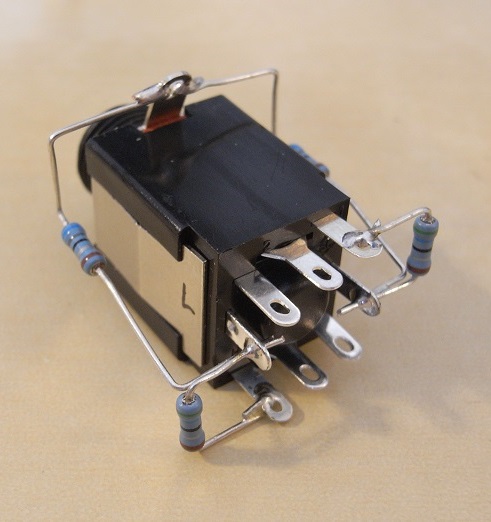

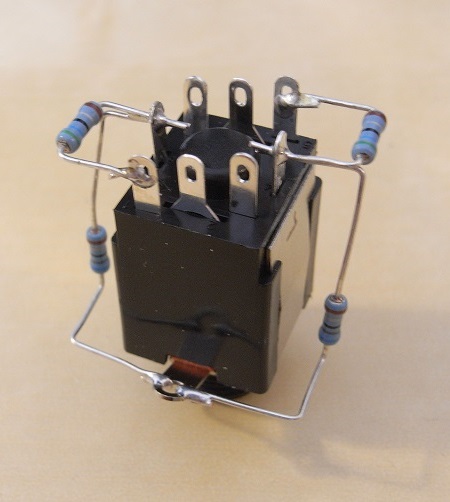

リレー・・・必要なディレーを発生させるために、消費電流が少ない高感度型で9Vタイプのものを使用しました。秋月電子で扱っている「941H-2C-9D」が該当します。

リレーの内部接続は右図のとおりです。コイルのDC抵抗値は冷却時で540〜570Ωくらい、動作時では590〜620Ωくらいに上昇します。8V以上かければ確実に動作し、消費電流は14〜16mAしか必要としない高感度タイプです。本機では8.5Vくらいで動作させています。接点は2系統あるのでこれを並列にして使い、信頼性を高めています。

12Vタイプの「941H-2C-12D」も使用可能ですが、その場合は電圧ドロップ抵抗を470Ωから390Ωに変更してください。

放熱器・・・本機で使用した放熱器はごく一般的な小型の簡易タイプで表面積は約8平方cmのものです。若干の放熱効果が得られれば十分なので、トランジスタをケースなどに取り付けてもかまいません。

線材・・・本機で使用した線材は0.18sq(AWG24相当)です。0.2sqよりも太い線材を使うと、太すぎてラグ穴に入らない、ハンダ不良が生じやすいなどの問題が生じて仕上がりの品質が落ちます。平ラグの穴と穴とつなぐジャンパー線は、0.28〜0.3mmくらいでポリウレタンなどの表面処理をしていない銅線が適します。この銅線はホームセンターやamazonで扱っています。

ACアダプタ・・・秋月電子通商でさまざまな使用のものが廉価に手に入ります。15V、0.8A以上のものであればいずれも実用になりますが、以下に述べるように若干の違いがあります。(頒布なし)

残留リプル&ノイズはモデルごとに動作条件(取り出す電流とタイミング)によって異なり変化します。ノイズの波形もさまざまで本機の歪率特性に微妙に影響を与えます。残留リプル&ノイズが少ないものでも歪みが増えることがあります。100V〜240Vタイプよりも100V〜120Vタイプの方が良好な特性が得られます。超小型のものは小出力時の歪みが激増する傾向があります。電流容量の大きさと相性は関係ありません。これまで調査して最も良好な結果が得られたのはNP12-1S1508(15V/0.8A/100V-120V)です。但し、0.8Aタイプでは4Ω負荷で両チャネル同時の最大出力の連続試験を行うことはできません。

ケース・・・ケースは、タカチ製HEN110420(pdfカタログ)を使用しました。サイズ(外形)は、幅11.15cm、高さ4.36cm、奥行き20cmです。図面だけで設計すると失敗するので、必ず部品の現物を当ててからレイアウトを決めてください。秋葉原では、奥澤やエスエス無線で購入できます。両店ともに電話orFAX一本で地方発送をしてくれます。(頒布なし)

<部品の頒布>

自作アンプですので、どんな部品を使い、どのように作るか、追加変更も全く自由です。しかし、地域によっては部品の入手が困難ですし、たとえ秋葉原が近くても同じ部品を買い揃えるのは困難です。本製作で使用した部品のうち、ACアダプタおよびケース以外のすべての部品は頒布がありますので気軽にご利用ください。

部品頒布ページ → http://www.op316.com/tubes/buhin/buhin.htm

<製作>

製作手順は以下のようにしたらいいでしょう。

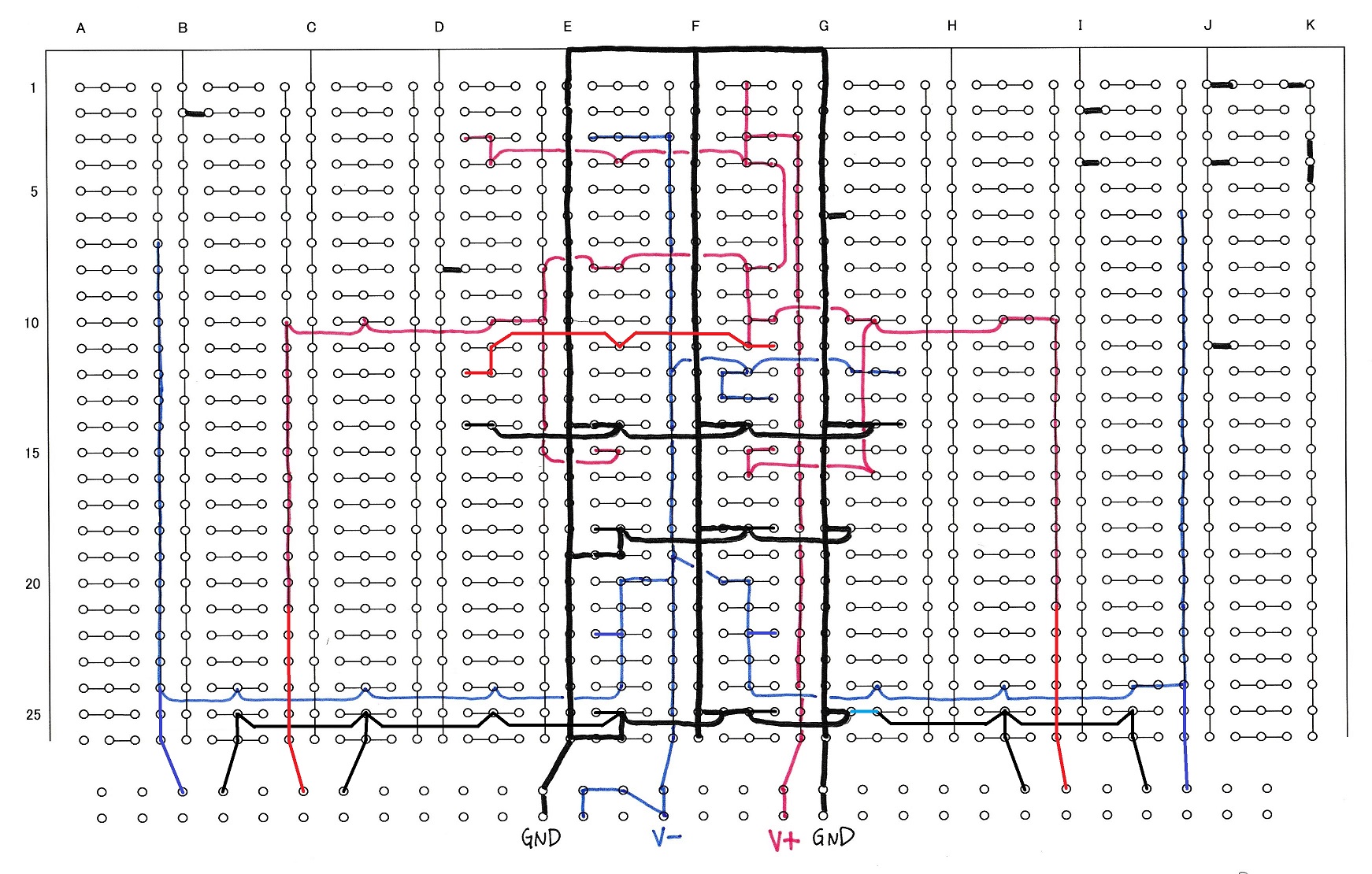

- ユニバーサル基板・・・パターンのチェック・・・回路図と実際の配線のは見た感じはかなり異なるものです。本サイトの基板パターンで製作する場合は、いきなり基板パターンを見て作るのではなく、どんな基板パターンなのなかを学習してください。基板パターンを追ってそこから回路図を起こしてみる方法をおすすめします。おそらく、回路図とは似ても似つかない場所に部品が配置されていてびっくりされるでしょう。基板パターンの間違いが発見されることもあります。考えているうちにもっと良い基板パターンが思いつくこともあります。ですから、基板パターンからの回路図の逆作成は必ずやってください。

タカスのユニバーサル基板の使い方はこちらに重要な解説があります。ユニバーサル基板の一般的な使い方とは考え方が異なりますが、この基板パターンで製作する時に必要な知識であり、さまざまなメリットがあるので必ずお読みください。- ユニバーサル基板・・・ジャンパー線の取り付け・・・ユニバーサル基板では、パターンをつなぐ線は銅箔がある下側に這わせるのが普通ですが、本機では上側を這わせています。こうすることで、実装密度を高められる、接触導通が良くなる、間違えた時のやり直しや部品の交換が容易・・・といったメリットが出ます。ジャンパー線には細めの0.28mm〜0.35mm径の銅線を使います。これを「コの字」型にしたものを基板の上から差し込んでからホチキスの針のように下側で折り曲げて固定します。最初にこの作業をやっておけば、あとは半導体やCR類は上から差し込んでどんどんハンダづけするだけで完成してしまいます。半導体やCR類は下側で折り曲げませんので、作業性が良いだけでなく、間違えた時の交換も非常に簡単です。

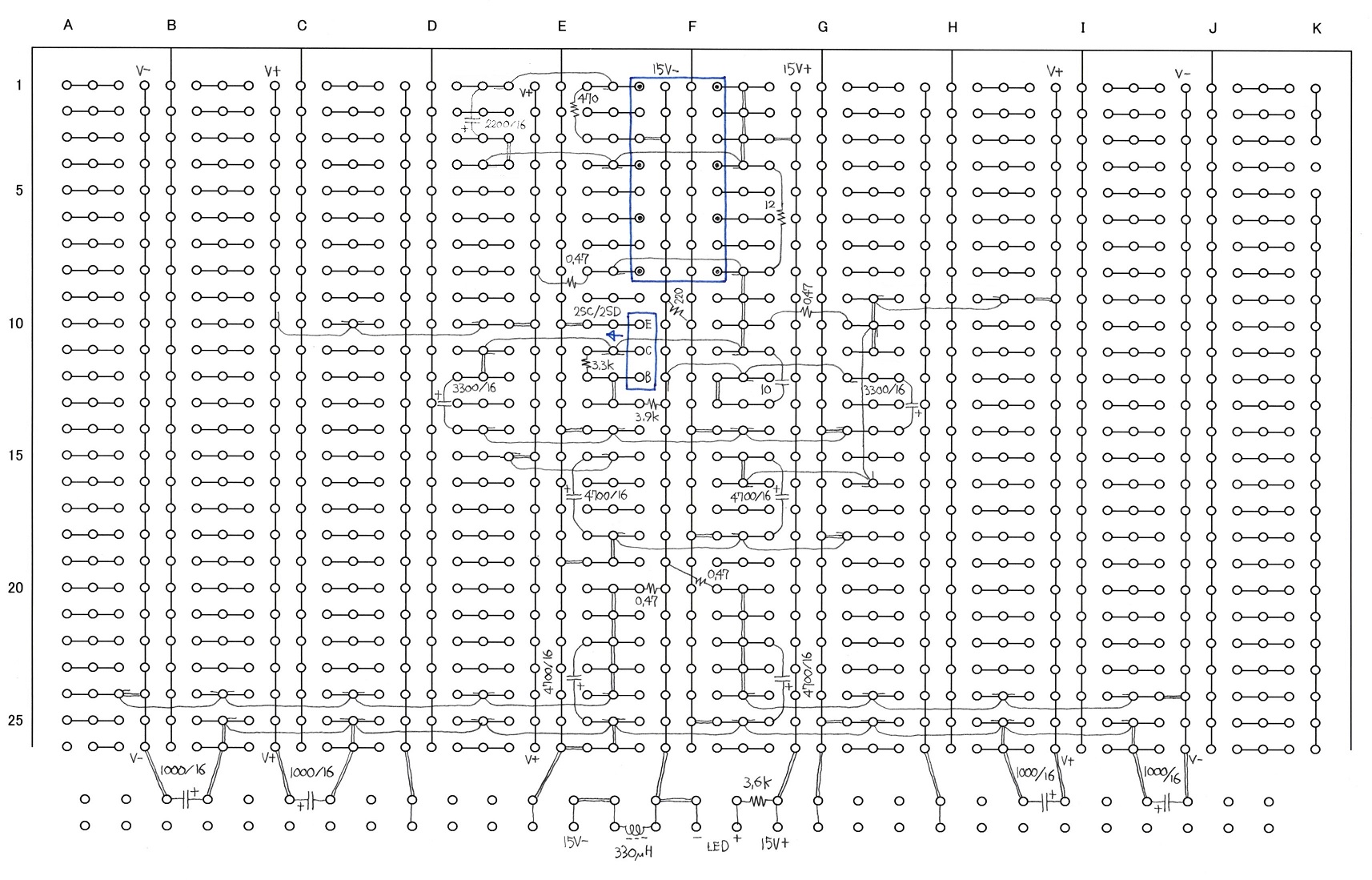

下図は電源部のみのパターンです。±電源のトランジスタ(2SC3964 or 2SD1964 or 2SC3422など)は印字面側に「←」を記入してあります。このパターン部分だけ作成して電源部の単体テストをやってから先に進んでください。

- ユニバーサル基板・・・ジャンパー線のハンダづけ・・・ハンダごては20〜30Wくらいのセラミックヒーター式で、こて先は細くテーパーした標準タイプを推奨します。細かい基板作業ですのでハンダは標準(1mm径)よりも細め(0.8mm以下)の方が作業性が良いです。ジャンパー線を通した穴には、ジャンパー線しか通さない穴と、ジャンパー線だけでなく同じ穴に後から半導体やCR類のリード線も同居する穴の2種類があります。ジャンパー線しか通さない穴は早い段階でハンダづけできます。

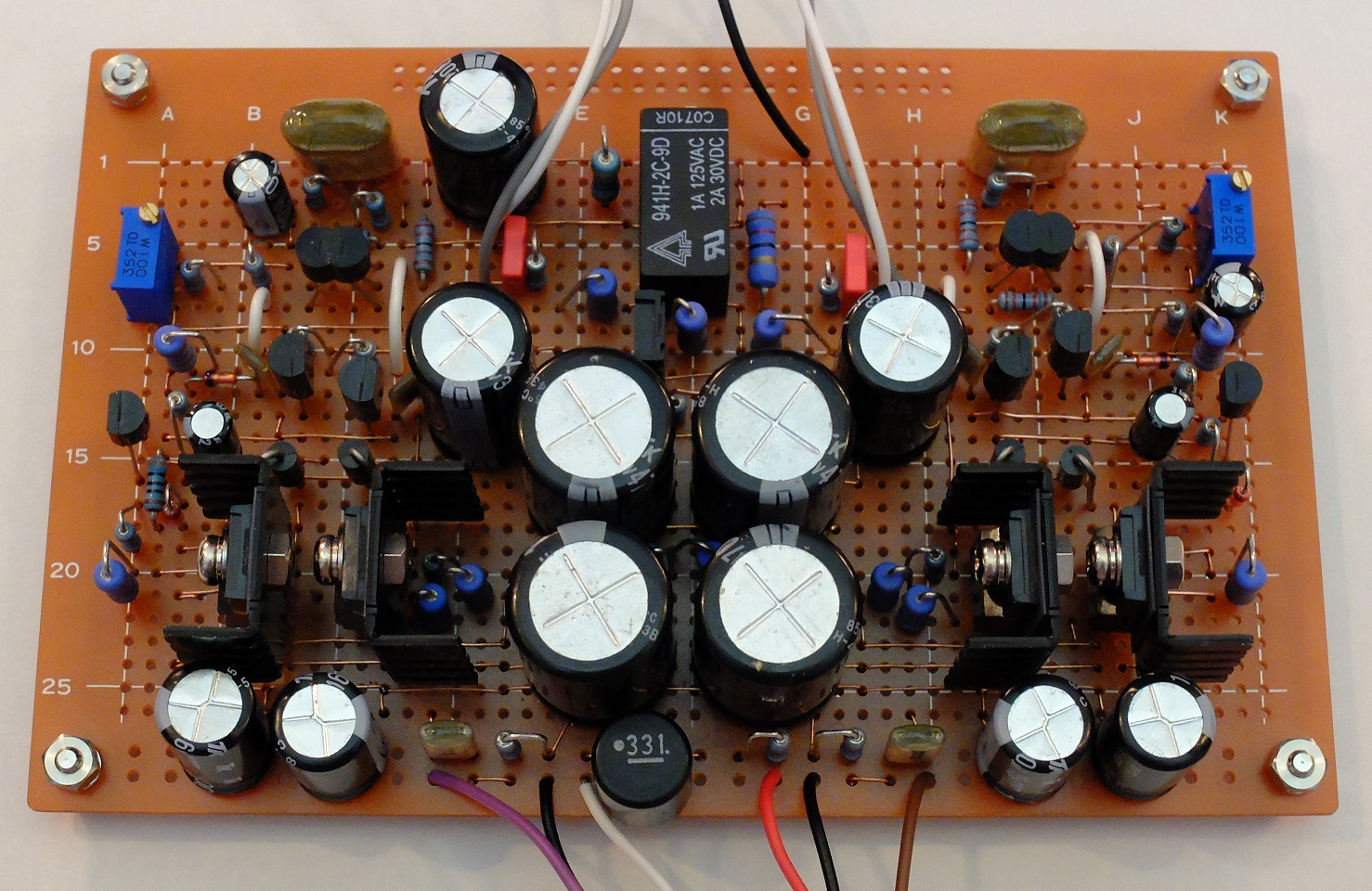

ユニバーサル基板・・・電源部の半導体やCR類の取り付け・・・次の電源単体のテストを視野に入れて、電源部の半導体やCR類を基板に取り付けてハンダづけします。本機の製作方法では、リード線は一切折り曲げずにまっすぐのまま穴に通してハンダづけできます。ほとんどの抵抗器は立てて取り付けますが、他の部品と当たらないように下の画像を参考にしながらひとつひとつ向きを考えてください。

- ユニバーサル基板・・・電源部単体テスト(重要)・・・暫定的に電源部とACアダプタをつないで単体テストを行っておきましょう(右画像)。これがOKになっていれば安心してアンプ部のテストができます。もし、アンプ部に配線ミスがあっても電源は正常だとして自信をもってトラブルシューティングができます。このテストをやらずに一気にすべてを組み上げてから動作の異常に出遭っても、一体どこが間違っているのかまず発見できません。

・アースの導通確認・・・アースの各ポイントが相互に導通(ほぼ0Ω)があるかどうかチェックします。

・通電テスト・・・ACアダプタを取り付け、アースを基準にして、プラス・マイナスそれぞれの電源電圧が±約7.5Vであることを確認します。回路電流がまだ少ないので電圧はACアダプタの電圧とほぼ同じになります。なお、プラス側とマイナス側の電圧が厳密に同じになる必要はなく、許容範囲は3%くらいあります。

・通電テスト・・・2SC3964(2SD1694、2SC3422)と220Ω1Wがともに熱を持っていることを確認します。

・配線ミスなどで電源回路に過大な異常電流が流れてACアダプタの過電流保護回路が作動すると、電源電圧が上がったり下がったりを繰り返します。ACアダプタの電流容量が足りなくても同様の現象が起きます。

・このテストを省略した場合は、掲示板でのサポートは困難ですのでご注意ください。- 出力段トランジスタへの放熱器の貼り付け・・・出力段トランジスタ(2SA1359/2SC3422 or 2SA1869/2SC4935)はラバーシートを挟んで小型の放熱器を取付けます。ラバーシートのかわりにシリコングリスを塗布してもかまいません。この時、放熱板が偏って取り付けられていると、基板に実装した時に隣接するダイオード(UF-2010)のリード線と接触してしまうので、UF2010から離れるように取り付け位置を工夫してください。

ユニバーサル基板・・・アンプ部の半導体&CR類の取り付け・・・立てて取り付ける抵抗器は、一方が胴体でもう一方がリード線ですから場所の余裕を考えて向きを決めます。適当な向きに取りつけてゆくと部品と部品が当たって入らなくなります。部品はすべて表面が絶縁されているので接触しても問題ありませんが、熱くなる部品の実装には若干の注意がいります。発熱部品の扱いは以下の通りです。

・2SK170・・・平たい面同士を密着させて2液混合タイプのエポキシ系ボンドで貼り付け、熱結合させる(右画像)。リード線は短くし過ぎると取付時に融通がきかなくなるので長めにしておく。4個のUF2010の向きを1つでも間違えた状態で電源ONすると、パワートランジスタに大変な過電流が流れて壊れますので取付けの向きはしっかりチェックしてください。慎重を期する場合は、左右片チャネルごとに動作試験をしながら作業を進めるのがいいでしょう。

・出力段トランジスタ(2SA1359/2SC3422、2SA1869/2SC4935、2SA1931/2SC4881など)・・・放熱器が基板から4mm〜5mmくらい浮くように取り付ける。リード線は基板裏側から1mm程度が出るくらいに切ってしまった方がハンダの乗りが良い。放熱器は他の部品と接触しないように。

・2SA1680と2SC3964(2SD1694 or 2SC3422)・・・リード線をやや長めにして基板や周囲の部品から離す。

・2SA950・・・BとCEを一目分離して基板の穴に通すことを忘れずに。

・2SK170のゲートとつながる2.2kΩは2SK170に近い側に立てる。

・220Ω1W・・・かなり熱くなるのでリード線をやや長めにして基板から離す。

・UF2010・・・温度制御のセンサーなので出力段トランジスタとの温度的な距離は左右チャネルで揃えた方がよい。

・0.47Ω、0.68Ω1W・・・いずれも熱を出さないので周囲の部品と接触してもかまわない。

・コンデンサ・・・アルミ電解コンデンサもフィルムコンデンサも熱に弱いので発熱部品と接触させない。

・抵抗器・・・抵抗器自体は熱に強いので気にしなくてよい。

・Bass Boostスイッチへの線材を通す穴(赤丸、BBと記入)はハンダづけして埋めてしまわないように注意。

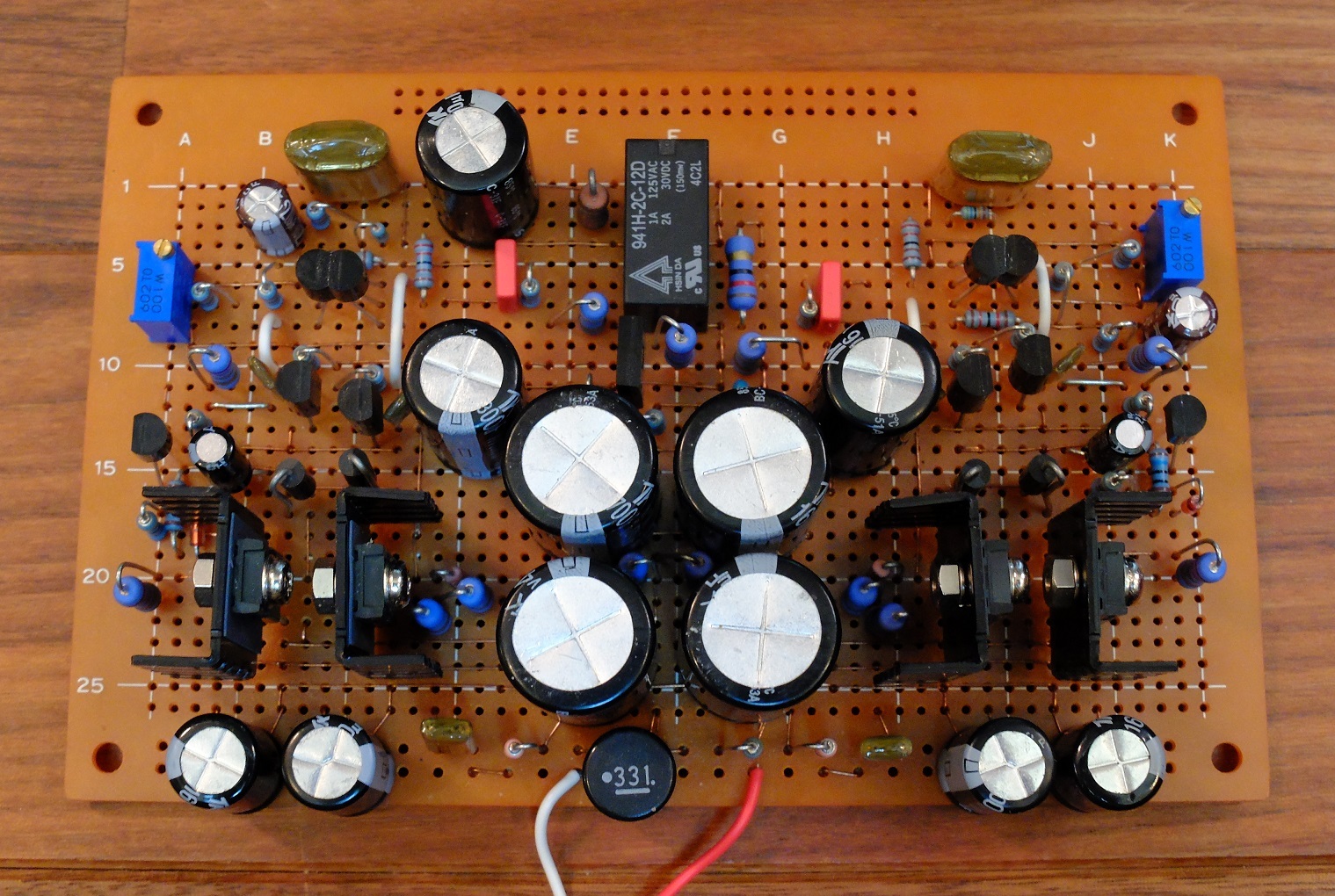

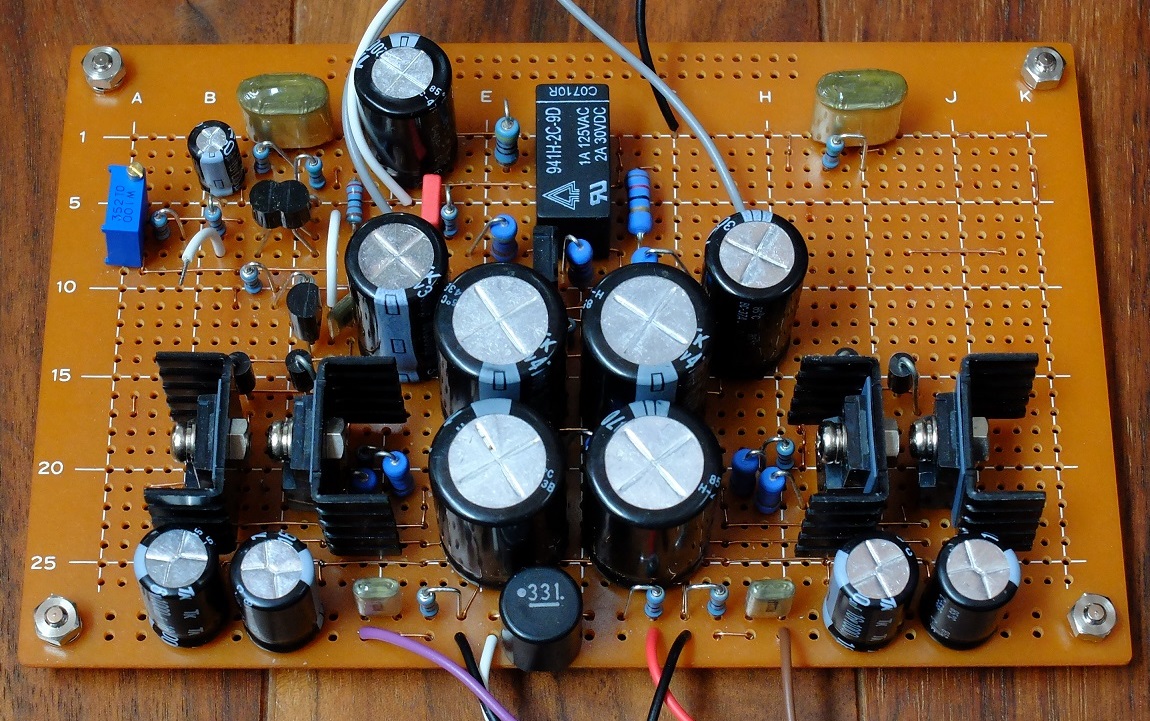

- ユニバーサル基板のパターンと基板の実装画像(重要)・・・2016.10.29以前とそれ以後で出力段トランジスタを変更しています。:2016.10.29以前は形状がTO-220タイプの2SA1869/2SC4935でしたが、2016.10.29以後は形状がTO-126タイプの2SA1359/2SC3422です。リード線の出し方でBとEが逆になったためトランジスタの取り付け向きも逆になり、それに伴って放熱器の取り付け方と基板パターンが変わりました。

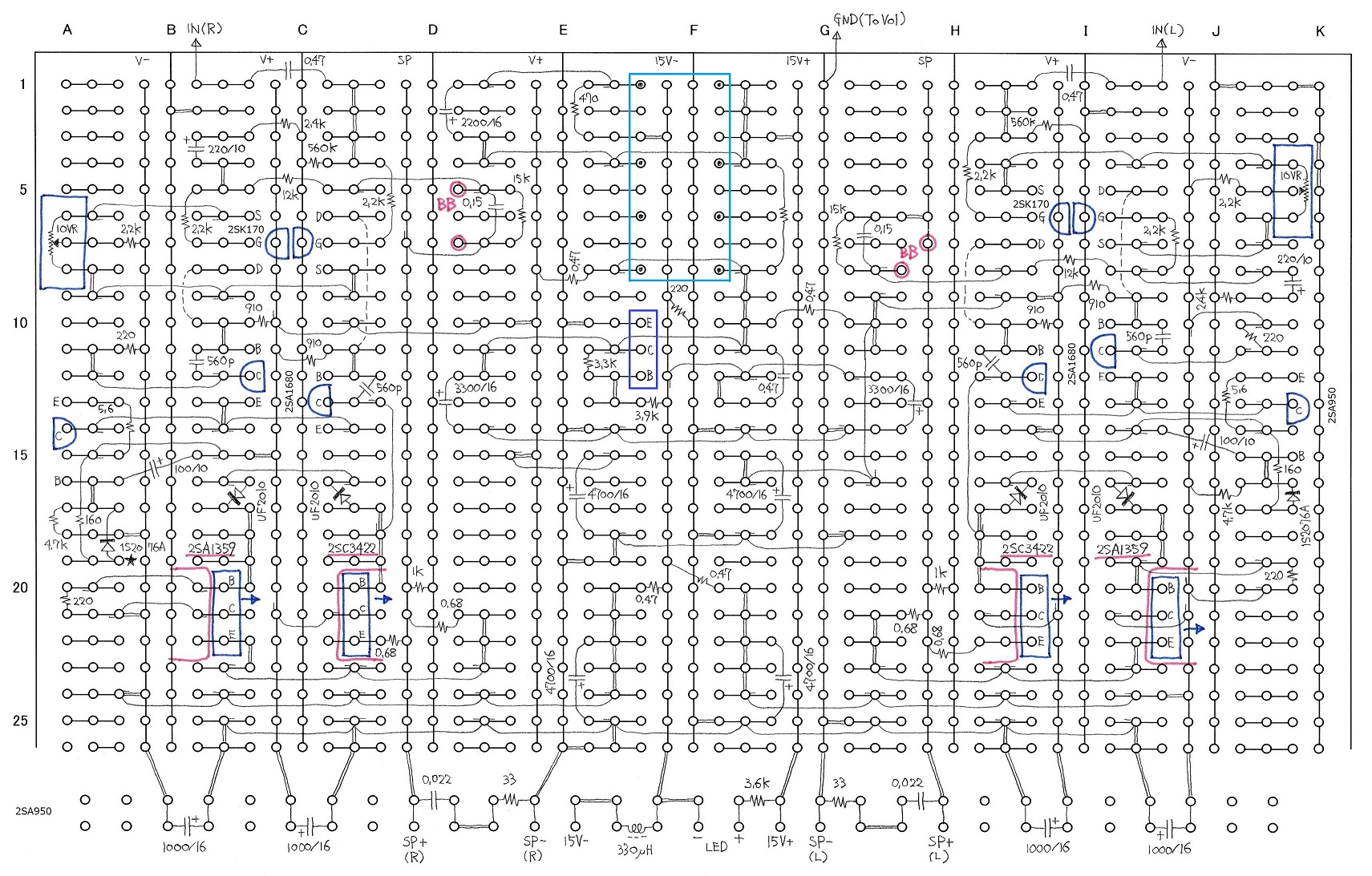

下の2つは2SA1359/2SC3422を使用した時のアンプ部のパターンおよび画像です。パワートランジスタは印字面側に「→」を記入してあります。★マークのダイオードは差し込む穴の間隔が狭いのでリード線は根元で折り曲げるようにします。但し、このパターン図は初版です。

下のパターン図は、高域特性を改善した2017年6月の改修を反映させたもので、これが最新版です。

下図は2SA1869/2SC4935(2SA1931/2SC4881)を使用した時のアンプ部のパターンおよび画像です。但し、高域特性を改善した2017年6月の改修は反映されていません。パワートランジスタは印字面側に「←」を記入してあります。★マークの0.68Ωは放熱器と接触しやすいので、リード線を抵抗器に密着させるようにして取り付ける工夫が必要です。

↑2SA1869/2SC4935の場合。出力段トランジスタと放熱器の取り付け位置の参考にしてください。(画像は試作版なので余分なダイオードがついています)参考までに、アース(GND)とV+とV-が基板上のどこを這っているかを書き入れてみました(画像はPart4のものですので、Part5は若干異なりますが基本は変わりません)。電源回路のコンデンサ周辺は大きな信号電流が流れるので、3本のアースラインを格子状につないで大電流が流れる領域のDCRを下げるように工夫しています。また、入力回路および負帰還回路周辺はところどころパターンをアースにつないでガード電極化し、周囲からの影響を受けにくくしています。

- Part4を改造する場合・・・すでに製作済みのPart4をPart5に改造する場合の手順は以下のとおりです。

(1)流用できる部分とそうでない部分を確認する。撤去すべき部品やジャンパー線の範囲は左下図のとおりです。

(2)ハンダをきれいに吸い取りながら部品とジャンパー線をはずします(右下画像)。部品のリード線は裏側で折り曲げていないはずですから、ハンダを除去すれば抜き取るのは容易です。問題は短く折り曲げたジャンパー線でこれをはずすのは細かい作業になるため根気がいります。

(3)作業のこつ・・・基板の銅箔についたハンダは跡形もなくきれいに吸い取ってください。とは言ってもジャンパー線と銅箔の隙間には薄いハンダ膜が残るので、あせって力で引き剥がそうとすると基板の銅箔を傷つけたり剥がれてしまいます。基板の表側を這っているジャンパー線をニッパで切断しておくと撤去しやすいです。

注意:この解説は2SA1869/2SC4935を使用した場合のものです。

ユニバーサル基板・・・アンプ部のテスト・・・片チャネルの実装ができた段階でテストしておくことをおすすめします。(注意:右の画像はマイナーチェンジ前のPart4です)

このテストでは、(1)配線に誤りがないことと回路が正常に動作することと確かめることから始まって、(2)温度的にどんな振る舞いをするかを確かめるところまでを行います。(1)については、通電して各部の電圧が大体合っていればOKです。(2)については温度が重要なので、ケースと同じくらいの大きさの紙箱に基板を密封して通電し、時間をかけて基板全体に熱がゆきわたるようにして測定します。

・最初に、±電源の電圧も確認して±7.3V前後を維持していることも確認します。出力トランジスタはそこそこ熱を持ちますので、放熱器は長い間手で触っていることができるかどうか、というくらいの温度になります。±電源の2つの電圧がかけ離れている、放熱器が熱くならない、といった場合は配線ミス、ジャンパーの欠落、ハンダし忘れがあると思います。・続いて「アース」と「スピーカー出力」との間にDCVレンジのテスターを当ててDCオフセット電圧を確認します。無調整の状態で±0.01V以内に落ち着いていればアンプ部全体のDC動作および負帰還の状態はほぼ正常とみていいでしょう。±0.05V以上の電圧が出た場合は重大なトラブルの可能性が大きいのですぐに電源を切ってください。

・出力段のエミッタ抵抗(0.68Ω、どれでもよい)の両端電圧が測定できるようにDCVレンジのテスターを当てて電源ONします(右画像)。電源ON直後のアイドリング電流の初期値は110mA±25mAくらいなので、0.68Ωの両端の電圧は0.08V±0.02Vになり、出力段トランジスタが暖まるにつれてしばらくは上昇が続き、やがて基板が温まって近くにあるUF2010に熱が伝わるようになると徐々に下がってきて0.07V±0.02Vあたりで落ち着きます。この値は部品のばらつきによるものなので、左右で同じにはなりませんし、同じでなくても問題ではありません。0.1Vよりもはなはだしく高い場合は異常電流が流れていますので、電流値を素早く読み取って電源を切ってください。

・出力段の電流を把握するもうひとつの方法は、リレーの両側にあるプラス電源側の2個の0.47Ωの両端電圧が測定できるようにDCVレンジのテスターを当てて電源ONするというものです。0.47Ωには初段+次段の電流も加わって合計で160mA±30%くらいが流れますので、両端の電圧は0.08V±30%になるのが正常です。

・最後に、DCオフセット電圧をある程度追い込んでおきましょう。10Ωの半固定抵抗器をまわすとDCオフセット電圧がすこしずつ変化しますので、3mV以内になるように仮調整しておきます。半固定抵抗器を回してから電圧が安定するまでにしばらく時間がかかります。

・回路内の電流および電圧は気温でゆるやかに変化し一定ではありません。測定結果が許容範囲内にあるならばあまり神経質にならないことです。基板をケース内に入れたらDCオフセットは変化しますから、今追い込んでも意味がありません。また、数mV程度のDCオフセットが生じていてもスピーカーに悪影響を与えることは全くありません。

- 穴あけ加工する。(参考ページ・・・http://www.op316.com/tubes/tips/k-hole1.htm)

- ケースに実際の部品や基板を当てて位置決めをするのが確実です。頭で考えて製図だけで決めるとバランスが悪かったり、部品同士が当たってしまったりして失敗しやすいです。

- パネルは傷がつきやすいのでテープを貼るなどして養生すること。(前面パネル面に見苦しい傷がついたら泣きますよ)

- 下の画像は試作機の様子です。底面にはPart2の時に開けた3.4mm径の小さな穴が残っています。基板を固定するビスの位置がPart2の時に取り付けたゴム足とかぶってしまったので、ゴム足の邪魔にならないように専用工具で円錐状にえぐって皿ビスを埋め込んでいます。新規に穴加工する場合はゴム足の位置をうまくずらすなど工夫してください。

- 基板がそこそこ熱を持つので上下に7〜8mm径の通風口を開けました。室温が25℃以下であれば密閉でも問題ないのですが、それ以上になるとケース全体が温まって感じが悪いので上下に穴を開けました。上面の穴はパワートランジスタの真上に開け、底面の穴は2SK170側にずらすことで、ケース内で初段から出力段に向かって気流が生じるようにしてあります。

- ボリューム関係の加工・・・ボリュームシャフトを適当な長さに切断します。密閉されていない構造のボリュームのシャフトを切る場合は、切屑が内部に入らないように注意してください。ツマミ穴の内側にバリが出てシャフトがスムーズに入らない場合は、細い丸やすりで内側を削って通りを良くします。ボリュームへの配線は、端子側に長めに切った配線材をつなぐ下処理をしておくと後が楽です。

- 組み立て配線の下準備=線出し・・・基板や部品を取り付ける前に、線材をつなぐ下準備をしておきます。基板から出る線材はすべて先に基板側につないでおかないと話になりません。音量調整ボリューム、DCジャックなど、部品を取り付けてからでは配線しずらいものも先に線材をつないでおきます。線は捻じると短くなってしまうのでけちけちしないで十分に長めにします。

- ヘッドホンジャックの下処理・・・本機の音をヘッドホンでも鳴らせるようにする場合は、スピーカーとの切替えスイッチをつけたヘッドホンジャックを追加します。ヘッドホン出力には抵抗器2本によるアッテネータを割り込ませてスピーカーとの音量感を揃えますが、その抵抗器はヘッドホンジャック側に取り付けます。この時、パネルに実装した時に周囲のスイッチ類に当たってしまわないようにスペースの空き具合をチェックします。左右の区別がわかりにくいのであらかじめジャックにL/Rを書き込んでおくと迷うことがありません。なお、画像についている抵抗器のカラーコードは本機と同じではありません。

- 構造部品および基板の取り付け

- ボリューム、LED、電源スイッチ、BassBoostスイッチ、スピーカー端子、入力RCAピンジャック、DCコネクタをパネルに取り付ける。

- LEDは、エポキシ系の充填性のあるボンドでパネル裏側から固めてしまう。リード線が長すぎるので切断することになるが、同じ長さに切ってしまうとどちらが「+」なのかわからなくなる。切る時は元の長さを参考にして「+」側が長くなるようにしておく。

- ボリュームのシャフトがパネルと電気的に接触して導通していることを確認する。(導通がないとノイズが出る)

- スペーサを使って基板をシャーシに取り付ける。

- アースラインについて

- アースライン1・・・入力のRCAジャック〜音量調整ボリューム間。RCAジャックのところでシャーシ(後面パネル)と接触させてシャーシアース・ポイントにしているので、RCAジャックの取り付けでは絶縁してくれない。RCAジャック〜音量調整ボリューム間は1本の線でつなぐ。

- アースライン2・・・音量調整ボリューム〜基板入力間も1本の線でつなぐ。

- アースライン3・・・基板出力〜ヘッドホンジャック間も1本の線でつなぐ。

- アースライン4・・・基板出力〜スピーカ端子間は、1本にして左右共通でもかまわないが、エチケットとして左右に分けて2本とした。

- 配線を仕上げる。

- 取り付けた部品間の配線を仕上げる。

- すべてのアース間で導通があり、ケース各ユニットとも導通していることを確認する。ケースのアルマイト処理面は導通がありませんが、切断&加工面は導通があります。前後パネルを固定するビスを強めに締めることで、上下&前後のケースユニットが互いに導通するようになります。

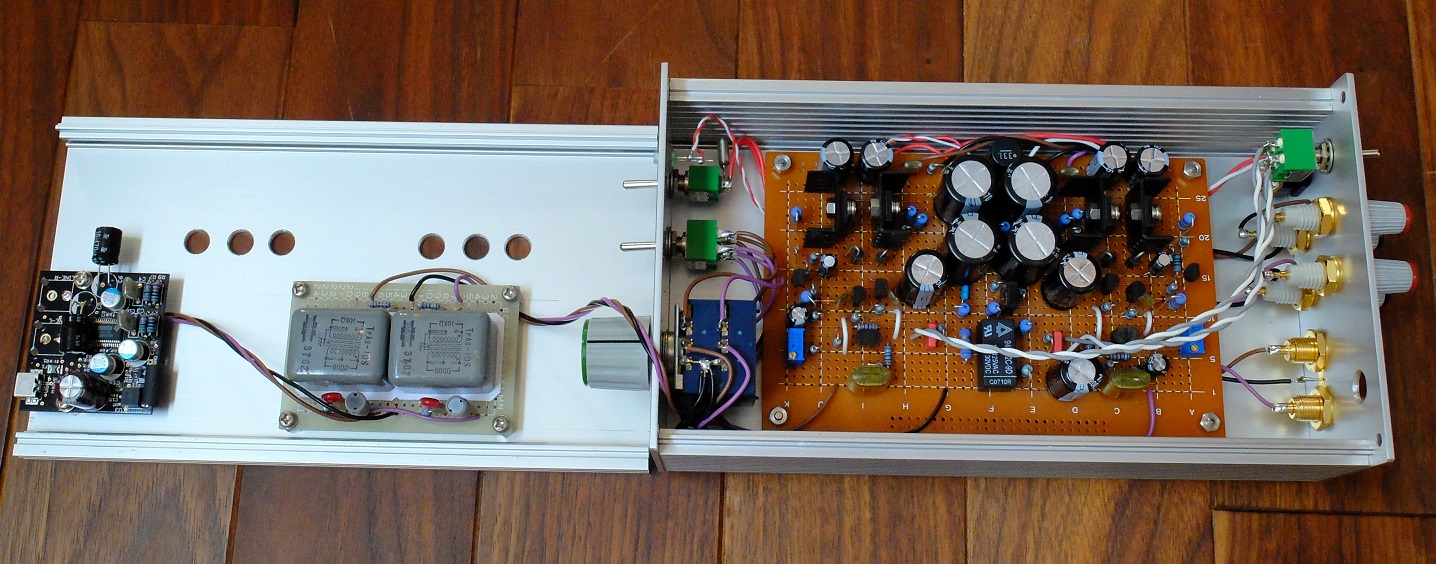

ケースに実装した時の参考画像です。ケース内のすきまにトランス式DACも追加したため、入力はPC(USB)とLine(RCA)の2系統となって、前面パネル側に入力セレクタを配しています。Bass Boostスイッチは後面パネル側にあります。全体の配置、ボリュームやスイッチや端子類の配線の様子などのヒントになると思います。

<確認と調整>

電源電圧の変動について本機は、15Vを最適値として、14.5V〜15.5Vの範囲の電源電圧に合わせて設計してあります。15Vからかけ離れるほど所定の性能が出なくなります。特に高い電圧では、性能が劣化するだけでなく部品の温度が許容値を超えてしまうのでおすすめしません。

各部の電圧

回路図内に書き込んだ各部の電圧は、基板をケース内に組み込んでしばらく動作させ、基板全体が温まった時の値です。室温が低い状態でケース解放で測定すると、表記から少々ずれた値になります。

回路図と基板のチェックポイント

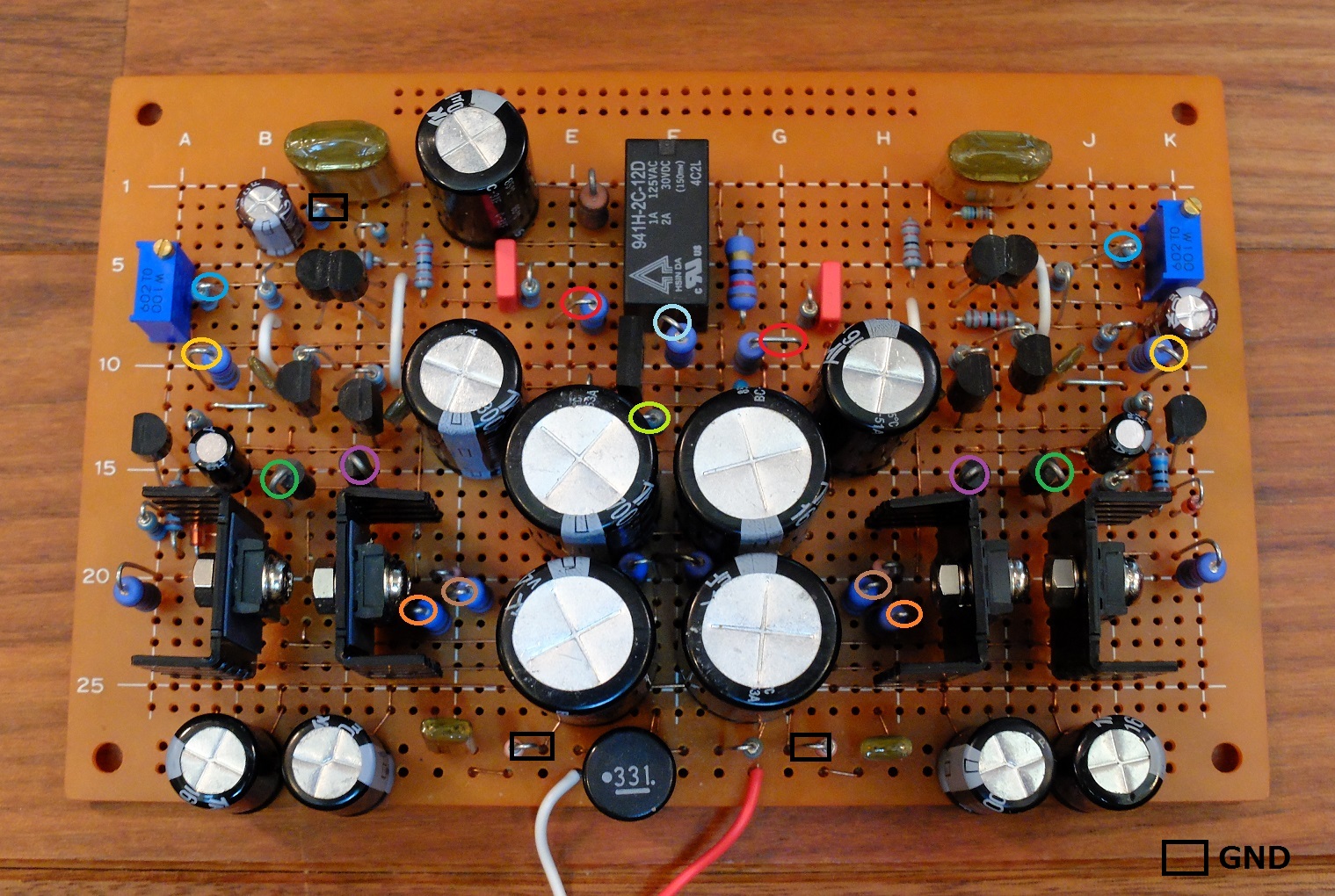

基板実装における抵抗器の向きには、電圧チェックや調整がしやすいような仕掛けがあることに気がついたでしょうか。対応するポイントを、回路図と基板画像の両方にカラーマークを入れてあります。

↑画像は試作基板なので、手持ちジャンク部品が散見されます。ジャンパーは基本的に同じですが見た目は図面と微妙に異なります。DCオフセット調整

「最終的なDCオフセットの調整」では室温および回路周辺の気温がとても重要です。寒くなっても暑くなってもDCドリフトが小さくなるためには、中間的な気温で調整しておくのがベストですので、まず基準となる室内の温度を決めて室温が一定になるようにエアコンなどをセットします。アンプ内の温度は室温よりもわずかに高めになりますから、室温をやや高めに設定した状態で調整しておくといいでしょう。

本機をケースに入れて通常の空気の流れになるようにして電源を入れ、1時間程度放置してアンプ全体の温度を落ち着かせます。DCVレンジにセットしたデジタルテスターで「アース〜スピーカー端子間」の電圧を測定し、電圧が1mV以下になるように半固定抵抗器をまわして調整します。しばらくすると電圧が動いてきますので再度調整し、これを何度か繰り返します。廉価なテスターですと1mV以下の電圧が測定できないものがあります。その場合は0〜3mVくらいの範囲に入っていればよしとします。アナログテスターは鈍感すぎて十分な調整ができませんので、必ずデジタルテスターをご用意ください。

なお、頒布の2SK170ペアを使い、回路が正常に動作している場合は、DCオフセットは±10mV以内の調整可能範囲内に収まります。±10mVを大きく超えた場合は別のどこかに異常がありますから、10ΩVRで調整しようとしても無駄ですしやってはいけません。

出力段のアイドリング電流の監視

出力段のアイドリング電流は、どちらか1個の0.68Ωの両端電圧を測定して、その結果を0.68で割って計算で求めます。エミッタ〜エミッタ間の電圧を測って1.36で割ってもかまいませんが、狭くてテスター棒が入らないでしょう。本機にはアイドリング電流の微調整機能はつけていません。アイドリング電流は電源ON直後からしばらく増加しますが、出力段トランジスタの熱がUF2010に伝わるにつれて時間をかけて減少します。また、アイドリング電流はUF2010と2SA1359/2SC3422(2SA1869/2SC4935、2SA1931/2SC4881)の相性および気温、冷却の状態などで変化し一定ではありません。ダイオードおよびトランジスタの個体差があるため、アイドリング電流は60mA〜130mAくらいの範囲(0.68Ωの両端では40mV〜90mV)でばらつきますが十分に許容範囲です。

ダイオードの順電圧が高いほど、パワートランジスタのhFEが高いほどアイドリング電流値は大きくなります。できるだけ左右でばらつきが少なくなるように順電圧で選別したダイオード、hFEが揃ったトランジスタを頒布していますが、それでも左右で揃うわけではありません。アイドリング電流のこの程度の違いはさしたる問題ではありません。

温度上昇とデバイス間の熱結合について

半導体回路では、回路を構成するいくつかの半導体を熱的に結合(要するに密着)させることで温度特性を安定させるという方法をとります。本機では、初段の2SK170のみ厳密な熱結合をさせており、出力段は基板への伝導熱と周囲温度の変動によるゆるやかな結合にとどめています。

トランジスタは温度が高いほどhFEが高くなるのでアンプとしての特性は良くなります。本機では出力段トランジスタの温度上昇を計算にいれて設計してありますので2SA1680や出力段トランジスタの冷やし過ぎは禁物です。指で触って「あちち」と感じるくらいがベストです。

実験してみよう

本機は、半導体アンプの温度的な性質を理解するための格好の教材でもあります。動作中の各部の電圧を測定しながら、エアコンやドライヤーなどを使ってアンプの各部に冷風や温風を当ててみてください。半導体というものがいかに温度によって特性が変化しやすいか、本機がどのようにして温度的な安定を確保しているのかが体験できます。

<特性>

測定結果は以下のとおりです。

周波数特性はご覧のとおりでPart4と同じです。下は十分に伸びており、上はきれいに減衰した素直な特性です。

- 利得: 5.8倍(8Ω負荷、1kHz)

- 最大出力: 1.6W(THD=1%、8Ω)、2.2W(THD=1%、4Ω)。

- 消費電流(2SA1259-Y/2SC3422-Yの時): 無信号時=約0.36A±20%、最大出力時=約0.62A±10%(8Ω)、約0.94A±10%(4Ω)at DC15V。

- 消費電流(2SA1869/2SC4935の時): 無信号時=約0.41A±20%、最大出力時=約0.65A±10%(8Ω)、約0.97A±10%(4Ω)at DC15V。

- 消費電流(2SA1931/2SC4881の時): 無信号時=約0.37A±20%、最大出力時=約0.63A±10%(8Ω)、約0.95A±10%(4Ω)at DC15V。

- 残留雑音: 25μV(帯域80kHz)

- DCドリフト: 2mV以下(周囲温度変化10℃あたり)

歪み率特性は下図のとおりです。10kHzで増えていた歪みの問題は2017.5の改修で解消されました。旧版と新版は異なる個体のデータなので、残留ノイズの影響や100Hzおよび1kHzにおけるカーブの傾向には微妙な違いがあります。

<8Ω負荷>

←新版 / 旧版→

<4Ω負荷>

←新版 / 旧版→

左右チャネル間クロストーク特性はご覧のとおりです。Part4と比べてかなり改善されました。超低域に向かって数値が悪くなるのは、擬似±電源の宿命です。

消費電流はPart4と同じです。片チャネルのみの消費電流と、両チャネル分の消費電流にリレー回路や±電源回路の電流を加えた全体の値です。4Ω以下の負荷で両チャネル連続最大出力試験をしない限り、0.8AタイプのACアダプタで足りますが、可能なら1.2Aタイプを推奨します。A級動作をしているのはグラフが水平の領域です。8Ω負荷では0.06Wくらい、4Ω負荷では0.03Wくらいが純A級とAB級の境界になります。

<感想など>

トランジスタアンプは、真空管式と比べてきれいな鳴り方、帯域が広い、しかし平板、中低域にガッツがない・・・といった傾向がありますが、Part4はトランジスタアンプにありがちな不満感をかなり払拭できたと思っていました。Part5になるとそれがよりはっきりとしてきました。これまでは、真空管アンプで心地よいと感じる音を目標のひとつとして、なんとかトランジスタ式でもそういう音が出せないものか・・・でも無理かもしれない・・・と思いつつさまざまな試みをしてきたわけですが、Part5では少しずつですが実現できているように思います。

2017年5月に行った改修で高域での歪みの増加問題が解消されました。改修に伴い、高域の位相特性を再チューニングしたため、高域側の減衰カーブが若干変化しました。

* * * ALSという難病になり、ほとんどすべてのオーディオ機材と測定器を手放してしまいましたが、このアンプは闘病用に手元に残してあります。消費電力も発熱も少ないのでつけっぱなしにするにはちょうどいいし、パワーは十分、保守の心配もありません。あらためて鳴らしてみればとても良い音です。私にはこれで十分な気がします。

* * *

2016年のある日、古い友人から電話がかかってきた。書店に行ってヘッドホンアンプ関連の本をあさっていたら見覚えのある名前の奴が書いた本が目に入ったらしく、いろいろ調べたらどうやら学生時代に一緒に音楽をやっていたあいつかもしれん、ということで電話してみたんだという。

仕事場で鳴らしているオーディオシステムがいまひとつなので相談したいらしい。ちなみに、その男は大学を出てすぐにヴァイオリン工房に弟子入りしていろいろと苦労を重ね、今や内外のプロの弦楽器奏者達から大いに信頼される弦楽器職人になっている。

工房にトランジスタ式と真空管式の2種類のミニワッターを持ち込んで効いてもらったところ、「真空管式はとても良いが音楽ばかり聞いてしまいそうで仕事にならない、トランジスタ式は仕事の邪魔をしない程度に良いのでこれがいい」と言うので、トランス式USB-DACを内蔵させたものを作って持って行った。

2年ほど経ったある日、再び電話が鳴って「あのアンプは悪くないがやっぱり真空管式にしたい・・・」と言いやがる。それじゃあというので、「トランス+真空管バッファ式USB DAC Type3(12AX7)」と「6N6P全段差動PPミニワッター2012 Vesion2」を持って行ったら「こっちの方がいい」ということになり、トランジスタ式の方は高域歪みの改善をするために持ち帰ってきた。改良作業を済ませて鳴らしてみれば真空管式では出せない心地よいローエンドが出て結構いい音ではないか。これを聞いたら奴は何と言うだろうか。